Gerda

Дорога в Вильнюс: Украина, Беларусь, Литва и немножко ночного Города

День 1 - Дорога. Украина, Беларусь, Литва.

Выбрались из дому рано - около половины шестого утра. Лихо рванули до самых до Сарн с парой остановок на съесть по сендвичу и выпить чаю-кофе.

В последнее время бутеры, кофе и чай берем свои:

- приятная экономия времени

- приятная возможность пообщаться с собаками на заправке. Обычно они дружелюбные ребята.

Ну и да, иногда можно подловить :)

До Сарн все было отлично - дороги радуют, погода после небольшого дождя попустилась и дала нам солнышка. От Сарн дорога вроде как должна была бы быть нормальной - ну, может быть, немного хуже, чем на трассах национального значения, но вменяемой. Но наш зараза-Гармин опять повел нас "своей дорогой".

"Будет быстрее", говорили они. "Мы сэкономим время", говорили они. Угу. Вопрос у нас, пожалуй, был только один - как дороги времен канцлера Вильгельма оказались за Сарнами? Зубодробительная брусчатка, 20 километров в час, обочина наезжена до весьма опасных ям, да и сама брусчатка где-то битая - и на ней тоже ямы. Чем нужно было ездить по этой дороге, чтобы убить ее в хлам? Тайна сия велика есть, да.

Небольшие передышки - метров на 20-30, - давали переезды через мосты. Там все же асфальт.

Доставило: окончилась брусчатка! Ура! Сразу прямо вот на асфальте нас приветствует хлебосольная барышня.

Она явно поздравляет нас с началом человеческой дороги. Но нет - впереди еще несколько километров беды.

В общем и целом мы потеряли на дороге от Сарн около часа и разок хорошо приложились пузом.

Граница Украина-Беларусь

Но ура. Вот он, пропускной пункт. Скормили остаток бутеров местной собаке (умная животина выгрызла сыр и мясо, хлеб проигнорировала. Балувана Галя яка) и поехали показать себя таможне и погранцам.

Все достаточно быстро и спокойно. Наверное, наши сияющие предвкушающие Вильнюс физиономии сделали свое дело - таможенник разве что спросил нас про мясо-сало-еду-алкоголь-наркотики-документы, для проформы посмотрел в багажник и пропустил.

Белорусская граница оказалась куда более морочлива.

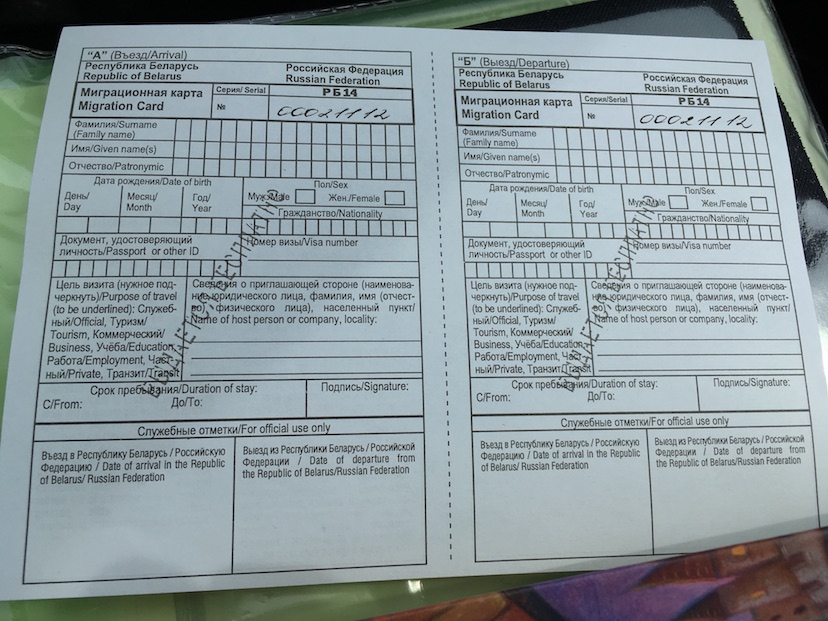

1. Миграционная карта для въезда в Беларусь. ФИО, адрес, дата рождения, паспорт - ок, это понятно и просто.

2. Декларация на ввоз Барбуса: VIN-код, номера, объем двигателя, год выпуска, модель. Зато теперь мы знаем, где в нашем Барбусе живет вин-код.

Еще момент: Барбус записан на одного человека, а за рулем другой. В этом случае рулевому необходимо иметь доверенность на машину и по Беларуси на Барбусе может ехать только он. Вот так вот. Про доверенности тоже немного непонятно было: на одной границе "У нас нет института доверенностей", на другой - "Предоставьте доверенность на транспортное средство". Спасибо друзьям-лягушкам-путешественникам и Интернету всезнающему, у нас были доверенности вообще на все.

3. Полная проверка сумок - но без пристрастия: просто откройте и покажите. А зачем вам так много фототехники? - Ну потому что Вильнюс. - Ок, ладно.

Квест "пройди 2 границы" занял полтора часа.

Все дружелюбны и спокойны.

Беларусь

Из СМИ сложилось определенное впечатление про Беларусь:

- бедно

- совково

- небизнесово

- хорошие дороги

- много геморроя с платными дорогами

- нужно сурово блюсти ПДД (ну это в любой стране да, но тут особенно)

Визуально:

Придорожные села и небольшие населенные пункты:

- чистенько и бедненько

- встречаются роскошные особняки, но куда больше простых деревянных домиков. Простых-то простых, но с фишками. Где-то фасад набран из тоненьких досок, практически из планочек, где-то - из толстых. Где-то планочками выложены солнцы, ромбы, квадраты, паркетные узоры - разнообразие и неспредсказуемость.

Где-то домишки выкрашены в светло-желтый, розовый, темно-зеленый - но часто встречаются сочно-синие цвета, и это смотрится очень ярко. Но процентов 60-70 домов некрашены - они выглядят убого, минорно и болезненно. Особенно на фоне разноцветных или даже кирпичных соседей. Любопытно - первый этаж может быть деревянным, мансарда - кирпичной.

- периодически встречаются...кооперативные поселки? - не знаем, как это сказать. Несколько совершенно одинаковых домишек. Одинаковая расцветка, одинаковый макет, как одинаковые игрушки на полке в магазине. Один ряд - с синими крышами, второй - с оранжевыми, например. Таких поселков достаточно много и в пригородах, и в селах. Выглядит, конечно, чудовищно: развалюхи-развалюхи-развалюхи - аккуратно засеянный одинаковыми игрушечными домишками рядочек - развалюхи-развалюхи-развалюхи - пара старых, но очень аккуратных домов.

Вот такой интересный дом нашли в черте города - и таких достаточно много.

Однако каждый старый деревянный домик украшен - резные наличники, совершенно разная резьба под крышей. В общем, если судить по домам - то народ старается украсить то, что есть, потому что не может изменить его кардинально. Возможно, мы и неправы, но вот такое впечатление сложилось.

Чисто!

Города:

Проскочили не особо присматриваясь, но магазины есть, людей достаточно много, дороги опять же хороши. Поняли, что в Пинск надо бы приехать отдельно. Доставил знак "Прощай, Лида!" на выезде из города. Ненуачо, город же Лида. "Прощай, Лида, Лида, прощай, и на прощанье я налью тебе чай" (с)

Про платные дороги в Беларуси

Основная прелесть платных дорог - скоростной режим. По обычной дороге - максимум 90 км, по городу - 60, иногда - 50-40-30 км в час. Основная морока, как мы поняли, состоит в покупке и своевременном активировании специального бортового устройства и возвращении денег за эту приблуду при выезде с Беларуси.

Наш маршрут был через бесплатные дороги (Пинск, Смолин, Иванцевичи и Лиду). Собственно, можно было бы интереса ради прокатиться по платной дороге, получить дополнительной экспы, так сказать, но у нас и так было 800 км, изощряться и разбираться с особенностями покупки девайса-оплаты-возвращения девайса уже не стали. Видели платную дорогу с моста в течение 5 секунд.

Про вообще дороги.

Дороги очень неплохие. Сказать, что они комфортные, как в Турции - увы, но ровные, нет ям, практически нет заплаток. Вдоль дорог даже за пределами городов и населенных пунктов - кажется, они стригут траву триммерами и под линейку J По крайней мере, она очень ровная и аккуратная. Очень холеные газончики, а не буйная свободная растительность, как у нас.

Со знаками все отлично.

Про вдоль дорог.

- Целые стада коров!

- Сено смотано в аккуратные такие рулетики. Рулетики эти либо разбросаны по полю, либо аккуратно сложены, иногда уже запакованы в какие-то белые пакеты. На обратной дороге запакованные пакетили сменились роскошными инсталляциями. По ним отлично видно - где креативный голова колхоза, а где лишь бы отбыться. Тут тебе и зиккураты, и пирамиды, и пароводики, и дедки-бабки, и злые медведы. Зиккураты, как мы поняли, у ленивых. Нунеачо. Зато монументально же :)

Превед, медвед!

Паровозик из Ромашково :)

- Деревья. Вот это просто счастье. Хотелось останавливаться возле каждого дерева и обнимать его. Здоровые, красивые, сильные, густые, богатейшие, насыщенные - удивительно красивые.

Про заправки

Беда, странная беда - заправок очень немного. И привычные украинские хлебосольные заправки - это не про здесь. Есть дома нужно, а на заправках - заправляться. Но здесь встречаются "кафетерии" с кофе-чаем, сендвичами, аналогом мивины, донатами. Соответственно, можно купить каких-то снеков и погрызулек в магазине при заправке.

Совершенно офигенская штука оказались местные вафли с халвой. Ом-ном-ном!

Как заправляться на беларусских заправках:

Серега впервые в жизни сам заправился. Йохохо!

- в кассе оплачиваешь желаемое количество литров

- получаешь чек

- вставляешь пистолет в бензобак и заправляешься.

Серега оплатил 35 литров, но поместилось только 30 - в таком случае нужно просто подойти в кассу и остаток денег вернут на карточку.

По цене - бензин дешевле и намного (95 в Киеве около 26 гривен, в Беларуси - около 18). Нареканий на качество не было.

Но да, заливать "до полного" тут не получится, потому что никогда не знаешь точно, сколько нужно залить. Увы.

Про беларусские ПДД

Умудрились поймать штраф за нарушение. Нарушение в Киеве и не нарушение вовсе, а обычное привычное дело, но в Беларуси - таки да, достойно порицания и штрафования.

Нерегулируемый пешеходный переход в городе Слоним. Серега видит, что пешеходов нет и проезжает. В слепой зоне оказывается барышня, которая уже начинает переходить улицу. Аварийной ситуации и близко не было, по киевским меркам - это нормально и так обычно и ездят. Ну, по крайней мере, за это не штрафуют. Но наше нарушение было зафиксировано и нас тут же остановили, объяснили политику ПДД Беларуси и взяли штраф - 12 долларов. С карточки и с распечатыванием кучи документов. Причем рекомендовали распечатанные документы показать, если нас еще раз остановят за нарушение. Мол, будут снисходительнее относиться. Мы удивились - почему снисходительнее, если мы уже замечены в нарушении? Потому, говорят, что у нас тут в Беларуси народ бедный и полиция старается постоянно не штрафовать. Вот оно как.

Судя по тому, как быстро местная полиция отреагировала на не самое суровое нарушение и как быстро они из ниоткуда появилась - делаем выводы: сидят себе тихонько в прикормленном месте и следят за мелкими нарушениями.

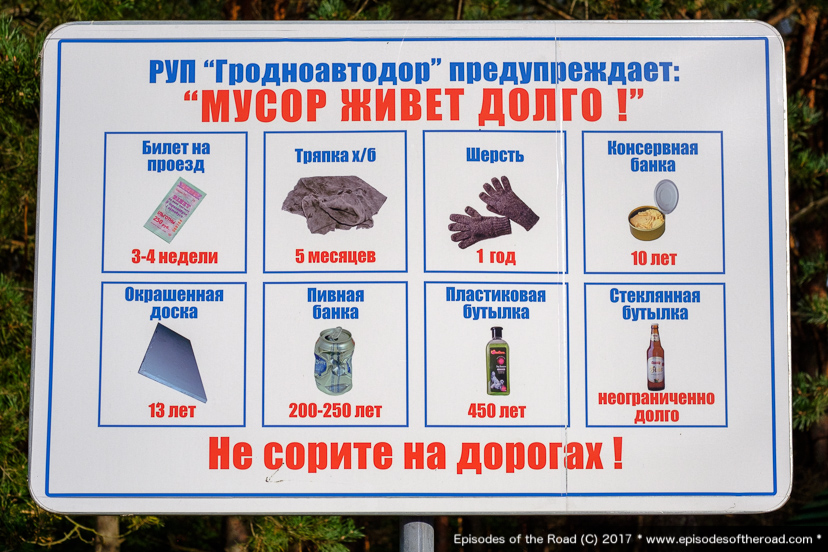

Пока стояли и разбирались, сфотографировали вот такой знак.

А вообще мы вели себя жжжутко осторожно и идеально придерживались скоростного режима.

Дорожные площадки для отдыха

Наверное, за отсутствием общепита на заправках, в Беларуси делают площадки для отдыха вдоль дорог. Большая стоянка на несколько траков или на целую кучу легковушек.

Туалет (не обольщайтесь), деревянные домики-альтанки с лавочками, кострище, аккуратный мусорник.

Если у вас еда с собой - отличное решение. Но мы свою съели еще в Украине, а местную не купили. Поэтому просто разминали ноги и оттирали Барбус от особо злобных пачкунов-мошек.

А некоторые даже попу не подняли, сидели в Барбусе и рисовали :)

Туалет предусмотрительно заныкали подальше. Спасибо.

На последней площадке для отдыха, уже перед самой границей встретили кошку!

Дружелюбная, недоглаженная, мягкая, спокойная, мурлычная. Славка назвала ее Наташей.

Совершенно удивительная физиономия, прямо как у сфинксов в Зеркальной Маске.

Рекреационно-обучающая зона :)

Остановки общественного транспорта

Остановок много. Есть минималистичные - лавочка и урна. Есть красивые, разукрашенные и разрисованные, есть даже стилизованные под замки, из булыжников и бревен.

Урны, кстати, есть на каждой остановке, это вроде ж очевидно - но не в Украине, к сожалению :(

Граница Беларусь-Литва

Спокойно и тихо.

Очередь на выезд из Беларуси внушительная, много траков, но движется достаточно быстро. Курить в очереди нельзя, но некоторые драйвера курят. Есть туалеты, кстати.

Подошел сотрудник, посмотрел на нас, проверил паспорта, миграционные карты и доки на Барбуса, спросил, куда мы едем и зачем. В этот раз досмотра не было.

Литовская граница. Посмотрели паспорта и доки на Барбус. Спросили "Куда и зачем". Наши вдохновленные физиономии, "Ну это же Вильнюс!" и Слава-приличный-читающий-ребенок в обнимку с ГарриПоттером явно сделали свое дело - нас пропустили вот просто так. "Хорошей дороги и хорошего отпуска".

Серега прям-таки возмутился: а где же прошерстить весь багаж на предмет запрещенки? А как же светить нам в глаза лампой и задавать неудобные вопросы «где вы были 14 января 1989 года с 4 до 5 утра, отвечать только «да» или «нет»!»? А как же гнобить жителей экс-СНГ и не пущать? В общем, никаких острых ощущений. Фигня какая-то, а не государственная граница, право.

ЗЫ Это был сарказм J на самом деле нам все очень понра.

На пересечение этой порции границ ушел час с небольшим.

Литва

Дороги стали лучше, но не шедевр. Домики вдоль дорог - куда как презентабельнее, но встречаются и такие же убогие развалюхи, как и в Беларуси.

Уже темно, глазеть по сторонам никак не получается, мы устали, а до Вильнюса еще километров 40. Ищем зону отдыха.

Нашли!

Полянка с гравием, беседка с двумя мягкими (мягкими, людииии!!!) низкими уютными и чистыми креслами.

Нет мусорника :) Вообще. А так как мы не гадим, то пустая сигаретная пачка нам в помощь. Сфотографировать ничего не смогли, потому что темно, а освещение как-то не предусмотрено.

Вильнюс

Мы арендовали апартаменты (квартиру, если сказать проще) в Старом Городе.

Плюсы:

- квартира в несколько раз дешевле отеля в том же Старом городе. Из отелей мы видели Радиссон и что-то еще такое же маститое и раскрученное.

- квартира тише хостела, а спать нам действительно нужно.

- есть парковка.

- с собой куча шмоток и техники

Минусы:

- нет завтрака.

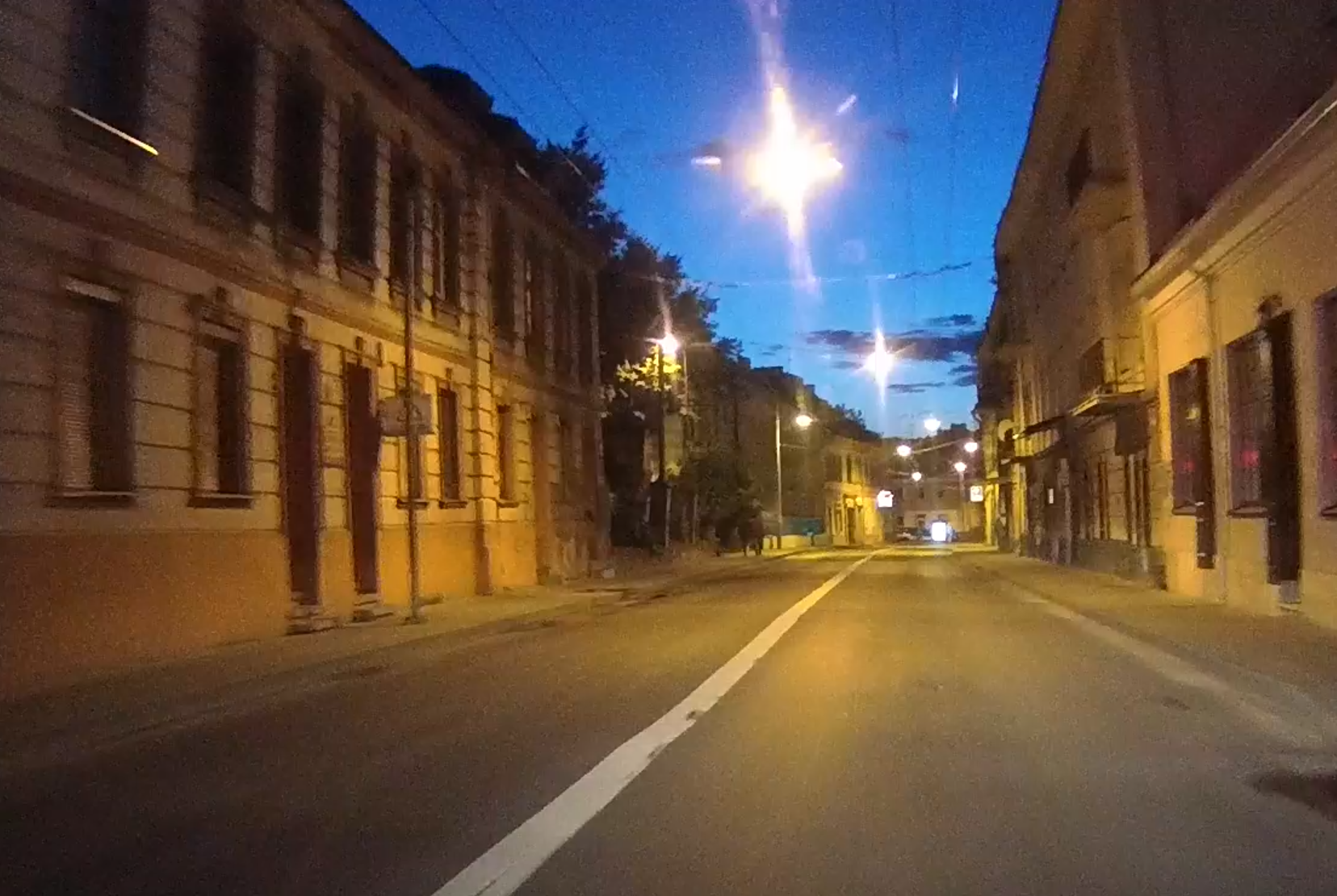

Заезд туда морочливый - как в любой Старый Город, еще и незнакомый пока что. Сначала вдоль Нерис, по широким проспектам с роскошным освещением и очень интересными современными строениями, потом по зеленым небольшим улицам, уютным и очень романтичным в свете фонарей, а потом так тыдыжжжь! - и вот тебе одностороннее движение, а впереди тупик. И навигатор такой: "Не сс@, прорвемся, ехай туды!" - Куды?! Там тупик! - "А. Ну тогда, ямщик, поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой (с)". Попил нам крови Гармин в Вильнюсе.

Но вот ура - Скапо, 5, нас ждет хозяин. Загнали Барбуса на стоянку во внутренний дворик - это был отдельный квест. Стоянка небольшая, машин много, но Серега таки умудрился аккуратно втиснуться и запереть все без исключения машины во дворе. Но хозяин сказал, что не страшно, что все ок. Поверили и надеемся, что никому не причинили неудобств.

Загрузились в апартаменты и поняли, что мы - голодные ездовые собаки и нас кормить прям вот счас.

Времени уже часов около 11 вечера. Ресторанчики закрываются один за другим, нужно бежать и что-то есть. После ужина решили поползать еще по городу, куда доползем. С тем расчетом, чтобы доползти потом домой.

Выползли. И тут нас накрыло счастьем. Как огромным уютным теплым гнездобельным одеялом.

Первый глоток Вильнюса

Это наша улица Скапо. Почитайте про нее у Макса Фрая в Сказках Старого Вильнюса. Волшебство как оно есть :)

Здание с колоннами - уже почти улица Лейиклос. Там просторный перекресток улиц Лейиклос, Университето и Скапо.

А если посмотреть в другую сторону...то вот эти ворота справа ведут на территорию Университета. Это еще одна любовь. Хотя...тут весь Вильнюс - сплошная любовь. Но даже в сплошной любви вычленяются особенные моменты.

Напротив этих ворот, кстати, и происходит действие в Сказке про Полный перечень примет и чудес улицы Скапо.

Пройти несколько шагов от ворот Университета...

...а потом еще буквально пару шагов - и через эту арку выходим на улицу Пилес.

Она

Она

Дракон.

Пилес практически пуста, редкие туристы допивают свое пиво и вино, ресторанчик, который рекомендовали в сети, уже закрыт - 11 вечера. Умудрились забраться в Piles Katpedele и даже поесть получилось.

Местное блюдо - суп в буханке. Оказался забавный и ядреный капустняк, острый, пряный, насыщенный и очень яркий - очень неожиданный вкус. В пасочке его помещается не так уж много, зато потом можно сгрызть шляпку-корочку. Серега выбрал рыбу, истая киевлянка Слава - котлету по-киевски. Хорошая, кстати, котлета получилась.

А потом нас понесло и носило еще какое-то время. Не сильно так носило, нежно и ласково, мы же с дороги, с нами нужно деликатно. Но с каждым шагом - погружаешься.

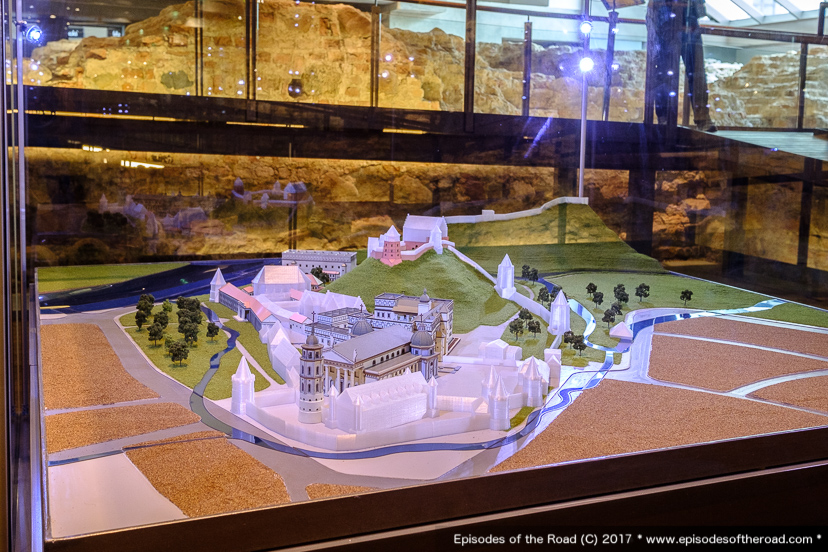

Музей великих князей литовских на Кафедральной площади. Нам еще предстоит в него влюбиться - но мы об этом пока не догадываемся.

Улица Пилес - центральная гулябельная улица Старого Вильнюса. Ресторанчики, гламурные магазины, попсовый псевдоаутентичный хлам, уличные художники, группки туристов с фотоаппаратами - все это явно будет завтра, а сейчас - волшебные двери и окна...

...янтарные комнаты...

...спящие картинные галереи...

...и мы снова ныряем в нашу волшебную улицу Скапо.

Апартаменты в Вильнюсе

Наши апартаменты на улице Скапо. 5. Они прекрасны.

Лестница ведет на кухоньку.

Кухня с крохотным столиком и всем необходимым - посуда, микроволновка, кофеварка, чайник, холодильник, что-то еще. Безумно приятно было увидеть на столе пачку кофе, конфеты, чай (не очень правильно делать вывод после аренды двух квартир, но нам сдается, что это такая вильнюсская традиция). Отдельно доставило: конфеты Рошен в Вильнюсе :)

Захламить прихожую - done. Сил разбирать нет.

Коридор в жилую часть квартиры.

Здесь внизу будет спать Славка

Коридор между жилой частью и ванной-прихожей-кухней (со стороны жилой зоны)

Спааааааать!

Дворец великих князей литовских

Дворец великих князей литовских - это музей здорового человека. Правильный, удобный, богатый, комфортный, современный. Для больших и маленьких, для людей с палочками и на инвалидных колясках.

Сейчас в нашем еще не структурированном рейтинге музеев Дворец великих князей литовских занимает первое место с большим отрывом от остальных.

Как добраться до Дворца великих князей литовских

Дворец находится в самом центре Вильнюса, на Кафедральной площади, за Кафедральным собором, практически примыкает к нему. Их разделяет небольшой проход, через него можно выйти в сквер, к Новому Арсеналу, Старому Арсеналу, башне Гядиминаса.

Адрес - Katedros a. 4, LT-01143 Vilnius

История дворца великих князей литовских

На этом месте правители жили еще с 13-14 века. Именно здесь было написано историческое письмо Гядиминаса, датированное 1323 годом - в нем впервые упоминается Вильнюс как город и эта дата считается годом основания Вильнюса. Гядиминас - один из самых известных литовских правителей, значимый собиратель земель (разумеется, не только дипломатическими способами - хотя многие земли, такие как Полоцк, Гродно, Витебск, Минск перешли под его руку добровольно).

Здесь долго была основная резиденция великих князей литовских. Гядиминас, Ягайло, Витаутас (он же Витовт, он же великий князь Александр), Сигизмунд І - все они приложили руку к строительству, перестройке, украшению замка. В 16 веке жена Сигизмунда І миланская принцесса Бона Сфорца перестроила дворец в стиле Ренессанса, а Сигизмунд украсил его великолепной коллекцией картин, гобеленов и драгоценностей. Сигизмунд собрал огромную по тем временам библиотеку - около 4000 томов. Впервые в Литве здесь была поставлена опера - совершенно новый на тот момент жанр искусства, почти неизвестный в Европе.

В середине 17 века, во время очередной войны с Московией, дворец был сильно поврежден и быстро опустел. Когда Российская империя в первый раз захватила Литву, дворец правителей разрушили окончательно и высадили на его месте сквер.

В 2002 году дворец великих князей литовских начали восстанавливать и окончательно открыли и запустили в люди 6 июля 2013 года, в день коронации Миндоуга.

Любопытно, что в Вильнюсе далеко не все в восторге и от дворца, и от коллекции. Например, в одном чудесном книжно-кофейном заведении очень удивились нашим восторгам. Архитектура - неисторична. Коллекция - такое. Экспозиция - ниальо.

Что не помешало нам сложить собственное мнение и полюбить этот музей.

Парадный вход в дворец.

Во внутреннем дворике периодически проводят концерты. Акустика должна быть отличная просто. И ах, вот эти все галереи и прочая красота...

Вход в музей вот здесь, по лестнице или по эскалатору. Соответственно, любой человек с коляской или на коляске может спуститься-подняться без проблем. Сразу жирный плюс в карму и увесистая гиря на весы нашего еще не написанного рейтинга музеев.

Элементарные правила поведения в музее - пьяным курящим собакам в роликах на великах с мороженым запрещено руками трогать экспонаты. Штативы и вспышки - тоже нельзя, но просто фотографировать и снимать видео - велкам. За это им большое человеческое спасибо.

Здесь нет привычного гардероба и бабушки-гардеробщицы. Зато есть кофейные и снековые аппараты, аппарат с сувенирными монетками и куча места для просто посидеть или детям побегать. Важно, кстати. Еще один плюс - это не самое критичное, но очень приятный момент.

За спиной у Сереги - кофейные аппараты, монетки, лавочки для отдыха. Вот за стойкой несколько администраторов-кассиров. Чуть дальше - музейный магазин с сувениркой и книгами.

Возле каждого кассира - информация о посещении музея на нескольких языках, информационные раздатки и предложение взять аудиогид (несколько языков, бесплатно, нужно только записать номер паспорта в специальную книгу).

Гардероба нет, повторимся. У каждого из нас вещи и рюкзак - и та-даммм!!! Вот она, радость. Никто вас отсюда не завернет со словами "а у вас рюкзак большой!" - запихните рюкзак и вещи в ячейку - и вперед, наслаждайтесь экспозицией. Один евро в приемник, закрыть дверь и все. Ура.

Сюда нельзя проходить со штативом - и охранник не хотел поначалу пропускать нас с большим стедикамом. Но когда мы объяснили, что это не штатив, а ручной стабилизатор для камеры, вопросы закончились. Велкам, опять же :)

Гнездо для зонтов.

Все. Вещи оставили, камеры взяли - вперед :)

Экспозиция

Очень логично построена. С самого начала - самое начало. Фундамент дворца как он был.

Частично прозрачные дорожки, через которые можно рассмотреть кучу деталей. И ступеньки, и пандусы - снова и снова мы рады за мам с колясками и людей на колясках и на костылях. Они могут тут пройти. Без проблем.

Ступеньки и подъемник для колясок.

Экспозиция очень живая, очень насыщенная, очень разнообразная. Тут тебе и макеты, тут тебе и копанина всякая, и вот тебе фундамент и, разумеется, куча стендов с экспонатами.

Элементы водопровода и самая настоящая деревянная бочка :)

Куча места. Аудиогид добивает очень хорошо, озвучка четкая, комфортная.

Еще остатки водопровода.

На интерактивном экране можно посмотреть подробные фотографии раскопок и реставрации. Ну и + аудиогид же!

Вообще эти интерактивные экраны - прекрасная штука. Они расположены возле каких-то внушительных отдельно стоящих экспонатов или возле стендов с экспонатами.

На стенде обычно как - экспонат, его номер и название на табличке или бумажке. А вот на этих экранах можно рассмотреть экспонат подробно и прочитать о нем кучу интересного. Оторваться трудно.

Какие мы все...молодые в сравнении с этим пенечком :))

Пряслица и прочая раннятина.

Один из достаточно многочисленных вариант соединений бревен (подробно, кстати, нам рассказали в Парке Киевская Русь. Тоже, кстати, любим и рекомендуем :)

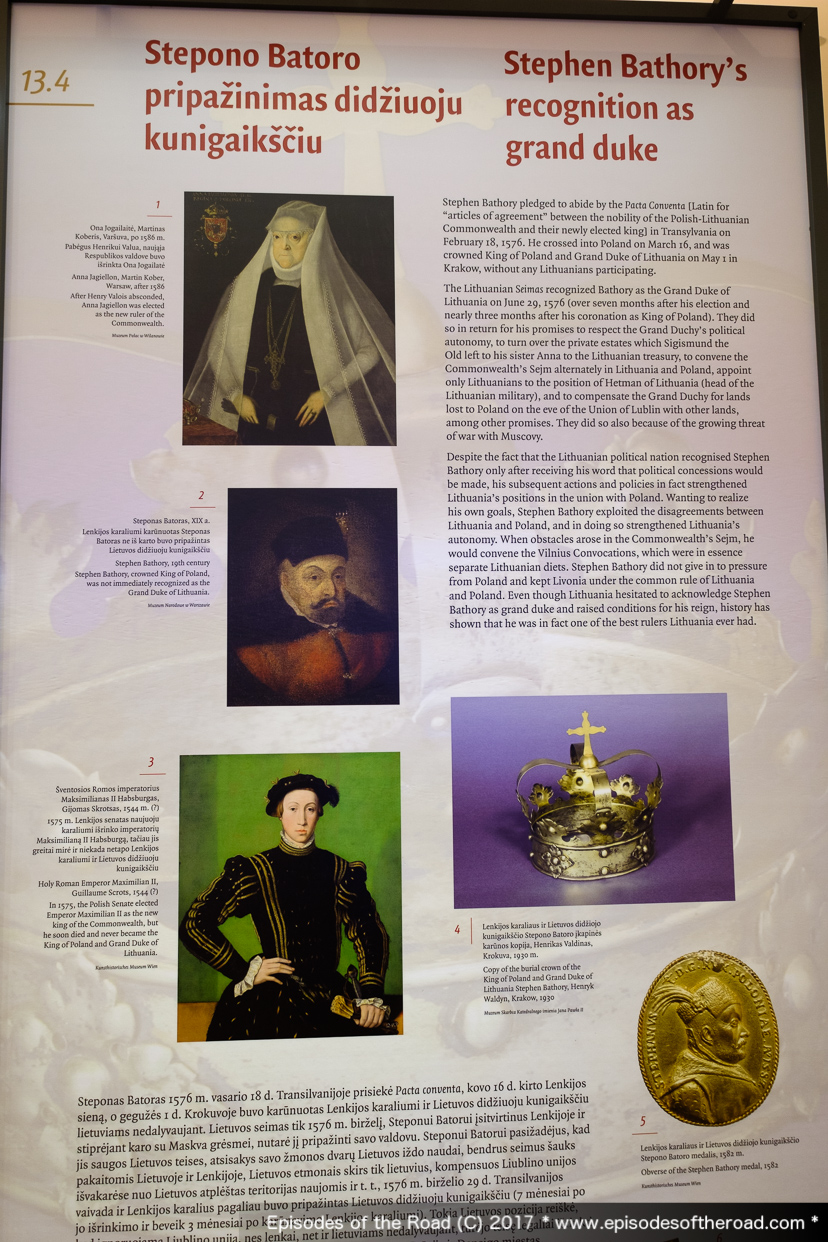

На стенах развешаны большущие плакаты с информацией о самых-самых князьях Литвы и их деяниях. Свободолюбивые были ребята, разумные, временами вежливые, дипломатичные и с широким кругозором.

Много карт. Информативно, наглядно и впечатляет. Вот, например: конец 14 века. Киев в составе Великого княжества Литовского.

Куча красоты.

Между стендами с копаниной и красотой есть скамеечки. Есть детские столы с тематическими разукрашками :) Ну и интерактивные экраны, оторваться от которых сложно :)

И взрослые, и дети пользуются.

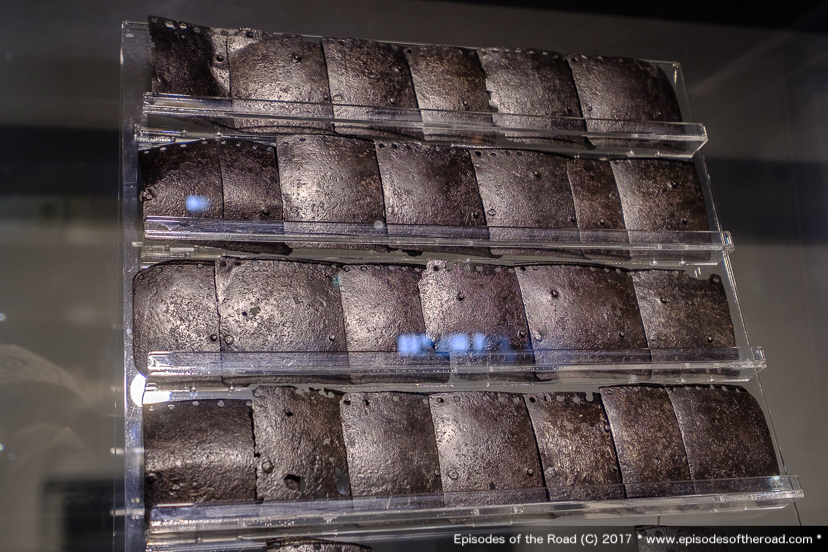

Пластины-вставки в кольчугу и собсно кусок кольчуги.

Керамика :)

Двонец князий литовских - второй этаж.

Чтобы не забывали, откуда все началось - вот нам фундамент виден :) В этом зале керамика по большей части. Интерактивные экраны с заданиями, викторинами и развлечениями.

И ахххххх! Огромное родословное древо и родственные связи князей литовских со всей остальной огромной Европой. Мамадорогая. Так чудно изложено, так понятно и просто! Вот именно так и связываются в голове кучи прочитанных исторических романов. Когда понимаешь, что вот именно сюда ехал французский принц в Королеве Марго и так страдал, так страдал, что едет в глушь, в стыль и кошмар. И да, приехал, поломал тут все и уехал. Фу таким быть, герцог Алансонский, фу.

Опять же - лавочки, пуфики. Для детей на интерактивных экранах пазлы - нужно собрать картину, например. Славка зависла :)

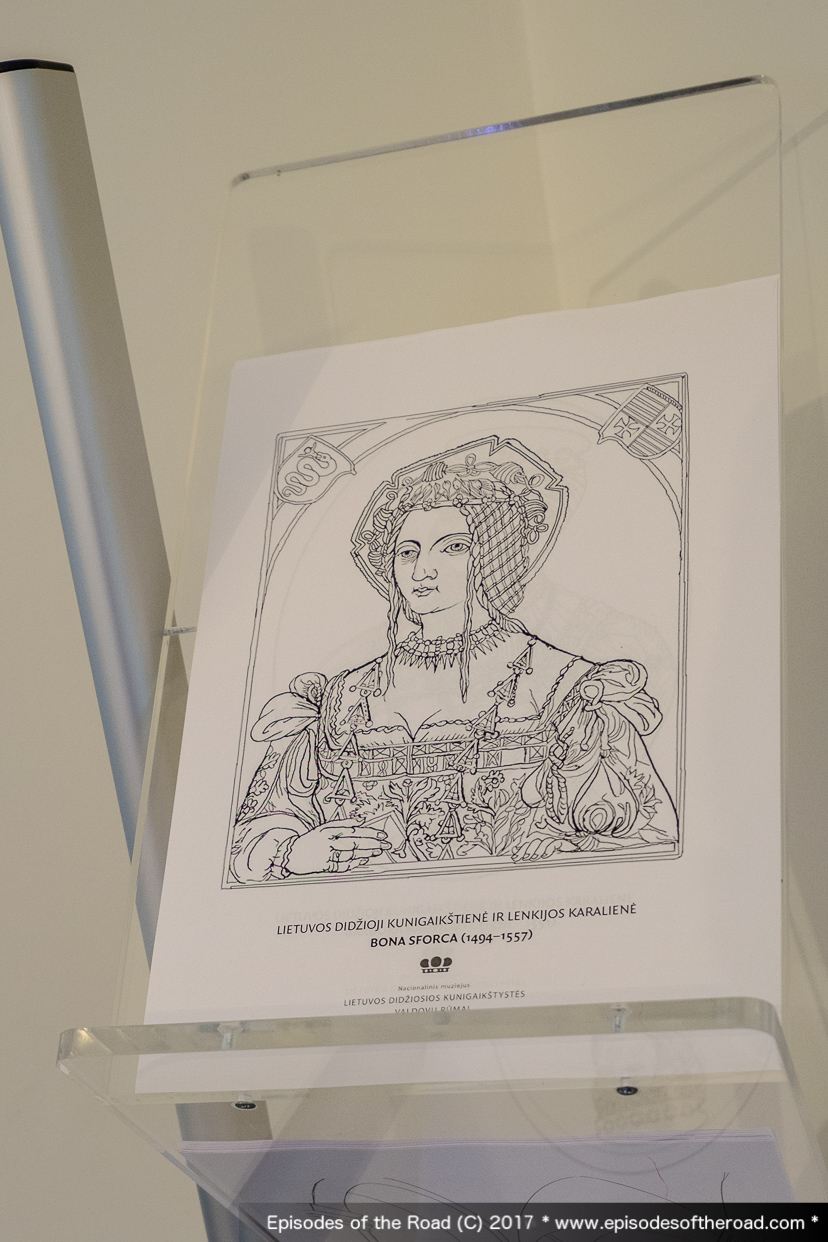

Разукрашки. Бона Сфорца, например, одна из королев. Принимала очень активное участие в перестройке и оформлении дворца, внесла огромный вклад в развитие страны, но была нелюбима подданными. Например, ее подозревали в отравлении невестки, прекрасной Барбары Радзивилл. Но это так и не было доказано.

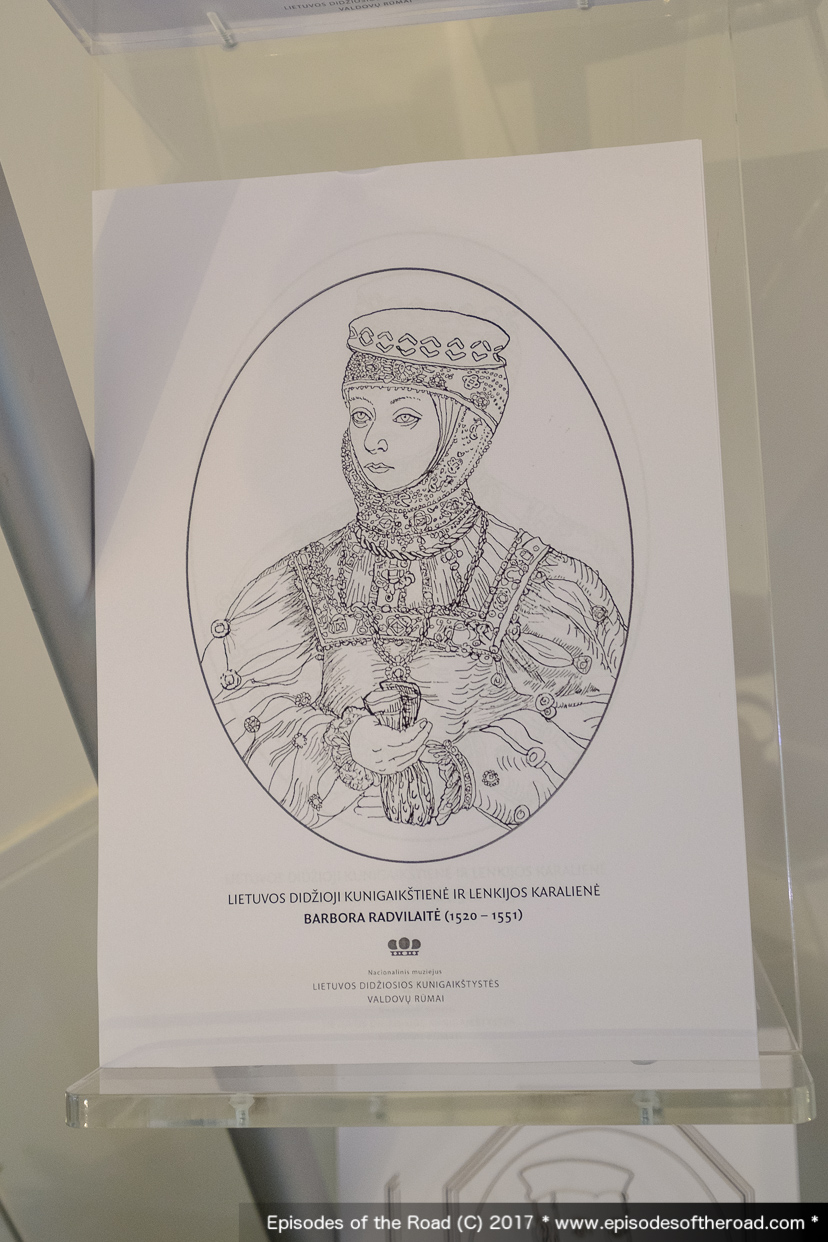

А вот и Барбара Радзивилл, в литовском произношении - Барбора Радвилайте. Какая-то она здесь совершенно не красавица, увы.

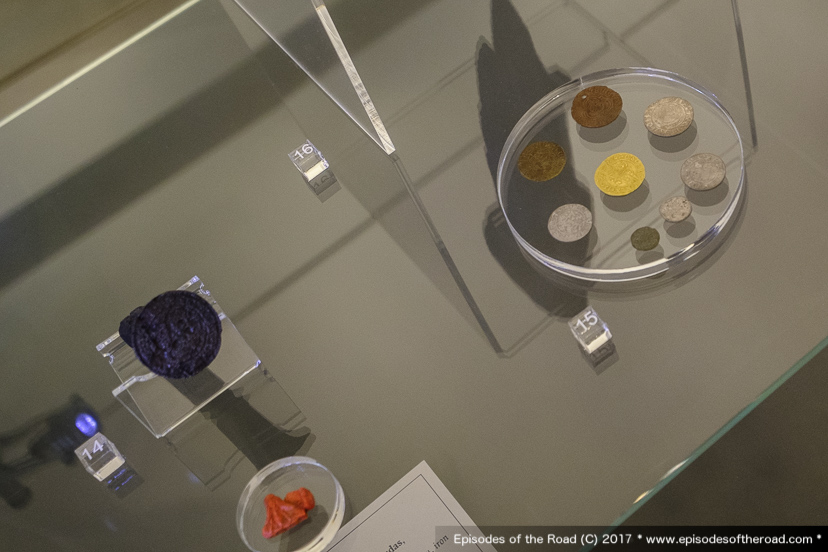

Монеты и печати.

Здесь есть чем занять и детей, и подростков, и взрослых. Это настоящее царство истории, и информация изложена так, что история Европы представляется огромной логично прорисованной сетью, события и люди приобретают живые краски. Здорово!

В этом зале приближаемся к ярким происшествиям. Тут будет и трилогия Сенкевича (Огнем и мечом - Потоп - Пан Володыёвский), и косвенно дюмовская Королева Марго, и Башня Шутов Сапковского прослеживается даже.

Тексты на литовском и английском, если что.

Яркие персонажи

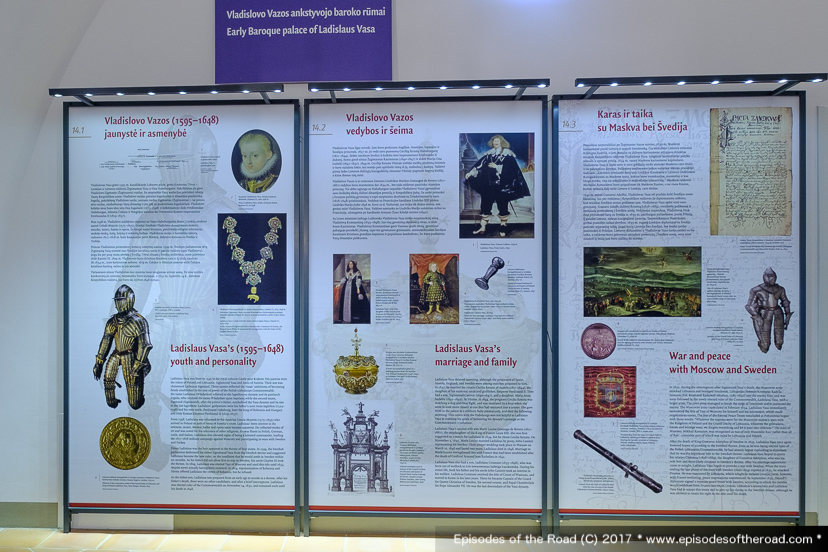

Война с Московией, Шведами и Османской империей. Уж сколько их...И плавно нас подводят к роскошному залу с доспехами и оружием.

Зал оружия и доспехов. Ахххххх!

Руками трогать нельзя, угу :(

Красавец же :)

Кстати. Про бабушек-смотрительниц. Тут в роли бабушек выступают молодые (до 40 лет где-то) барышни со знанием английского. Они не просто следят, они помогают. Одна из них отследила, что Славка оторвалась и утопала, самочинно подошла к нам и сказала - ваша маленькая девочка ушла на третий этаж, если что, имейте в виду. Там лифт есть и обзорная площадка, не пропустите, там красиво. Барышни доброжелательны, приветливы, милы и рады отвечать на вопросы. Еще один плюс в карму :)

В этом зале роскошные гобелены, картины, камины, мебель. Все в отличном состоянии - и просто диву даешься: откуда, откуда столько экспонатов?

Характерные для Ренессанса резные разукрашенные потолки. Такие мелочи очень впечатляют, особенно если вспомнить, что здание-то строилось с нуля. Но не забыли :)

Вот что не порадовало - так это отсутствие информации о картинах :(

Пожилая леди на фото - Анна Ягеллонка (мы ее запомнили еще из предыдущих залов, а вот кто этот дядечка - не знаем. Ибо не подписан.

Возможно, это не "тот самый" трон, но впечатляет.

Лестница на самый верх, на обзорную площадку. Можно подняться на лифте, но мы решили пешочком. Третий этаж закрыт, поэтому мы топаем сразу наверх.

Вильнюс как на ладони.

Башня Гедиминаса

Справа - колокольня костела святого Станислава (Кафедрального собора)

А вот нам обзорная площадка внутри :) Хоть сиди, хоть валяйся на подушках.

Если кому-то не хватит подушек, можно взять еще :) Вот и за это дополнительный плюс в карму: мелочь, да, мелкая мелочь, но такая удобная и радующая.

И снова места для отдыха.

В этом зале проходят концерты и лекции.

Очень хочется попасть сюда с толковой экскурсией. Или хотя бы найти книгу по экспозиции этого музея. А пока мы выбираемся наружу. В этой части музея идет какой-то ремонт, наверное.

Сдали аудиогид, забрали вещи из ячеек и выбрали наружу.

На пройтись по музею ушло часа два. Несмотря на то, что экспозиция логичная, классная, интересная - хочется экскурсии.

Итак, наши выводы:

- музей богатый

- экспозиция логичная и интересная

- музей очень дружественный ко всем - и к одиночкам, и к группам, и к детям, и ко взрослым

- в музее можно присесть и отдохнуть

- работники очень заботливы и внимательны

Все вместе очень радует. Ура им и спасибо!

Кафедральная площадь и Кафедральный собор Вильнюса

Старый Вильнюс на Кафедральной площади

Здесь все очень компактно: буквально в паре шагов друг от друга - Кафедральный собор, колокольня Кафедрального собора, чУдная волшебная плитка Стебуклас, Нижний замок - Старый Арсенал, - и Дворец великих князей литовских.

Памятник Гядиминасу

Легендарный основатель Вильнюса - князь Гядиминас.

Князь Гядиминас прихал охотиться в новые места. Охотился-охотился, забил тура, устал, понял, что до резиденции в Троку (Трокай) не доедет и велел разбить лагерь на равнине Швянторога. И приснился ему дивный сон: будто на Кривой горе, тут совсем же рядышком, стоит огромный железный волк и воет как сто волков сразу. Проснулся князь и требует от своего жреца Лиздейки: проясни, мол, мне ситуацию.

Лиздейка расшифровал сон: мол, железный волк говорит, что тут будет столичный город, а что внутри его как сто волков воет - то говорит, что слава города разнесется на весь белый свет.

Назавтра же князь заложил новый город на Кривой горе, а впоследствии перенес столицу из Троку в Вильно. Ура ему за это :)

Железный Волк, соответственно, стал символом города и мы видели его на наклейках, на картинках, на открытках. И вот он внизу, слева от князя Гедиминаса.

Движемся дальше.

Кафедральная площадь Вильнюса

Кафедральная площадь была самым главным местом Города с самого начала его основания. Здесь размещались самые важные здания, например, Кафедральный собор, дом епископа, часть замкового ансамбля. И все это дело было обнесено крепостными стенами.

Любопытно, что инициаторами крепостных стен были жители города. Когда крымские татары разорили Минск - соседей же, фактически! - жители Вильно пришли к князю Александросу (он же Витовт) и попросили разрешения защитить город крепостными стенами. Думали справиться за год, строили несколько лет, но таки достроили. 10 ворот, 5 башен, все внушительно и основательно. Длина крепостной стены - около 3 км, она защищала целый квадратный километр города.

Когда в Литву пришли московские власти, крепостные стены, башни и ворота были разрушены. Сохранили только одну из башен - достроили и превратили ее в колокольню Кафедрального собора. Сохранились одни ворота - Ворота Аушрос, они же Ворота Зари. Почему? Потому что там находился чудотворный образ девы Марии, который почитают не только католики, но и православные. Ворота Аушрос стоят по сей день - это одна из самых аппетитных достопримечательностей Вильнюса. Толпы туристов, верующих туристов и попрошаек-полиглотов (которые просят милостыню на русском, белорусском, польском, английском, немецком).

Можно походить по самой по крепостной стене - места, где были найдены развалины и остатки, заложили розовой граничной плиткой. Вон она, видна совсем рядом с Кафедральным собором.

Кафедральный собор Вильнюса

Время работы и мессы: Понедельник-суббота - 8:00, 9:00, 18:30 - в часовне святого Казимира, в 17:30 - у основного алталя Воскресенье - 8:00, 9:00, 10:00 - месса для юношества, в 11:15 - месса для детей, в 12:30 - общая месса, в 17:30 и в 18:30. В остальное время можно безвозбранно бродить и наслаждаться.

Цена билета: бесплатно

Сказать, что внушительное - ничего не сказать. Впечатляющее - тоже не то слово. Волшебное - не оно. Какой-то общепоглощающий собор. Общный. Но это ощущается только внутри - снаружи это просто большое и пафосное здание. Простите нам все, кто его любит.

А вот внутри - совершенно другое. Но начнем с лица и истории фасада :)

Литва дольше всех стран Европы держалась за свое язычество. В Европе уже 400 лет как христианство, уже в полный рост горят пожары гуситских войн, уже и крестовые походы как-то отходились - а в Литве все капища да жрецы.

Впервые Кафедральный собор (ну, по крайней мере, христианский храм) был построен во времена свежеокрестившегося князя Миндаугаса, предположительно в 1251 году. Но христианства Миндаугаса надолго не хватило, так что через 10 лет собор разрушили и капище вернули на место. Окончательно храм святого Станислава заложил в 1387 году князь Ягайло. И все, и это уже было христианство-христианство, и никуда оно больше уже не девалось из Литвы.

Очевидные и ненавязчивые правила поведения, кстати.

Храм святого Станислава много раз страдал от пожаров и, соответственно, достраивался и перестраивался, добавлялись часовни знатных семей, украшения, статуи.

Прекрасно сохранилась часовня святого Казимира (в конец храма и направо).

С 1922 года Кафедральный собор святого Станислава поучил статус базилики - самый высокий статус католического храма. Это вдруг уже вторая базилика на нашем счету - первая была в Турции, в Стамбуле.

200 лет назад на фронтоне храма разместили три статуи: слева святой Станислав, в центре - святая Елена, мать императора Константина, справа - святой Казимир, покровитель Литвы. Статуи символизировали веротерпимость города и страны в целом - так и было, в Вильнюсе были и православные храмы, и католические, и мечети, и синагоги, и для всех хватало места и мира.

Статуи успешно простояли до времен СССР, но с Советской влатью не подружились, разумеется, и были уничтожены. Кафедральный собор до самого 1989 года служил сначала складом, потом картинной галереей и концертным залом. Не самая худшая судьба, имхо, но и не самая приятная.

После освобождения Литвы собор вернули католикам, фронтон обновили, установили новые статуи и сейчас в главном храме Литвы живо, активно и даже государственно. Тут освящают флаг Литвы, например, и проводят богослужение на торжествах инаугурации нового президента.

Под Кафедральным собором находятся усыпальницы великих князей - Александра, Витаутаса и его жены Анны. Тут же лежит и Барбора Радвилайте (нам она больше известна как Барбара Радзивилл, одна из красивейших женщин той эпохи. Романтичная история неравного брака с королем литовским и ранняя смерть - а еще в Олесском замке есть ее бюст, действительно удивительной красоты была барышня).

Сейчас даже экскурсии водят по усыпальницам и сокровищницам.

Еще при СССР в стене храма нашли клад: кресты, чаши, реликварии, посохи епископов. Клад спрятали от советской власти и после освобождения вынесли на люди. Часть клада сейчас экспонируют в музее церковного наследия.

На фронтоне собора установлены три статуи. Это, к сожалению, даже не реконструированные, а новые, но все равно прекрасны.

По центру расположена святая Елена, слева - святой Станислав, справа - святой Казимир.

Stebuklas - Чудо

Совсем рядом с Кафедральным собором есть чудо :) Оно так и назыается - Stebuklas - Чудо. Волшебная плитка - на нее нужно стать, трижды повернуться вокруг себя и загадать желание. Должно исполниться :)

Колокольня Кафедрального собора Вильнюса

После Кафедрального собора мы идем карабкаться на колокольню. Когда-то это была одна из оборонных башен Вильнюса. 52 метра в высоту, 57 метров, если мерить с крестом.

Основой строения (первый ярус) послужила башня готического стиля от средневекового замка. Второй и третий ярус выполнены в стиле барокко в конце века. Еще веком позже был построен четвертый ярус на этот раз в стиле классицизм.

Стоимость визита - 4,5 евро, наш туристический билет покрывает эту достопримечательность. Здесь ходят экскурсии, но мы - увы, - не попали. Поэтому взбираемся сами.

Чем выше поднимаешься, тем обалденнее вид Города. Карабкайтесь осторожнее :)

Опять-таки интерактивные экраны с интересными видами и рассказками про историю города.

Выставка колоколов. Она тут не одна - на самом верху башни колокола тоже есть, огромные, внушительные. Если устали - можно отдохнуть. Ну правильно же :) Ну так же и надо :)

Это просто выставочные колокола, но не так давно на Колокольне были и рабочие. Правда, потом их заменили на обычный чаосвой механизм, который звенит каждые четверть часа.

Не каждый орел долетит и не каждый турист доползет. Из нашей команды только Герда доползла. Йохохооо.

Наверху там огромные колокола, окна и что-то немузыкально щебечущие трансляторы. Судя по всему, это звуковые пугала. Орут громко, нервно, беспорядочно, это сильно нервирует, да - хорошо, что снизу не слышно.

Но вид открывается изумительный.

По нашему мнению, Кафедральный собор и Колокольня Кафедрального собора - красота красивенная, смотреть нужно обязательно.

Туристическая карта Вильнюса - Vilnius City Card 2017

Что такое туристическая карта или Tourist City Card

Карта туриста - прекрасное изобретение, которое позволяет:

Городам и странам:

- привлечь и зацепить туристов

- познакомить их с основными достопримечательностями

- заработать денег на своих туристических ценностях

Туристам:

- сэкономить на посещении музеев и достопримечательностей, а иногда и на проезде в общественном транспорте

- воспользоваться скидками в ресторанах, магазинах, отелях и т. д.

- спланировать и структурировать свои хаотические блуждания по городу

- определиться с приоритетами в посещении музеев

- получить хотя бы минимум информации о каждой интересности

Если учитывать, что билеты в музеи могут стоит ну очччень недешево, такая туристическая карта - не то чтобы спасение, но очень приятная штука. Турецкая Museum Card позволила нам сэкономить почти половину стоимости входных билетов и порадовала мелкими, но приятными скидками на кофе и сувениры в музейных магазинах. Вот Турция - великолепный пример того, как классно и правильно, да.

Практически любой большой европейский город предлагает подобную услугу, и мы для себя решили пользоваться ею при любой возможности.

Обычно туристические карты рассчитаны на определенный период или на определенные локации. Поэтому можно подобрать карту под себя, свои потребности и свои хотелки.

Туристическая карта Вильнюса

Вильнюс - настоящий туристический магнит. Тут на каждом шагу достопримечательности, посмотреть хочется просто все. Билеты в музеи тут не так чтобы запредельно дороги - мы сэкономим немного, но попробовать же нужно.

Итак.

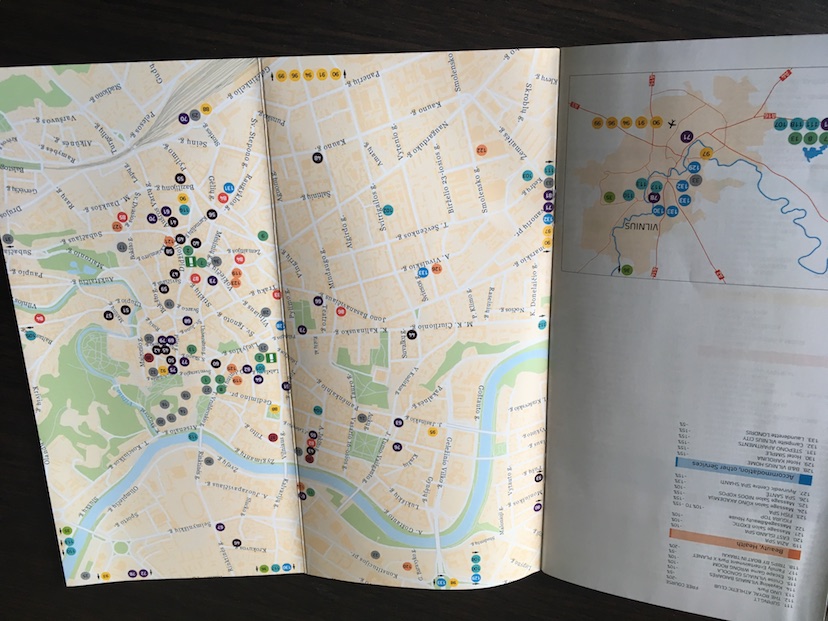

Туристическая карта Вильнюса продается в трех местах:

- в помещении Ратуши на улице Диджои, 31 (Didžioji g. 31), 9.00–18.00

- на улице Вильняус, 22 ( Vilniaus g. 22), 9.00–13.00, 14.00–18.00

- на улице Rodūnios kelias 2-1, это возле аэропорта, с 9.00 – 21.00

Работают на износ, без выходных. Промахнуться сложно: информационные центры отмечены стандартной общепонятной буквой I на зеленом фоне.

Есть три вида туристических карт:

- на 24 часа без проезда в общественном транспорте - 15 евро

- на 24 часа с проездом в общественном транспорте - 20 евро

- на 72 часа с проездом в общественном транспорте - 30 евро

Каждый вид карт предоставляет одинаковые скидки и услуги - разница только в сроке использования и в возможности пользоваться городским транспортом.

Серега с трепетом ждал знакомства с картой, но был люто разочарован: вместо современных технологий NFC и турникетов (как в Турции, например) - простенький кусок тонкого картона, на котором вручную пишешь имя и дату начала использования карты. И все :(

Картонка хлипкая и достаточно быстро истрепалась, поэтому пардон за неэстетичность.

Девушки в информационном центре отлично говорят по-английски, неплохо объясняются на русском - вообще тут достаточно много русскоязычных туристов, да и местные жители тоже с русским иногда дружат. Иногда - не дружат, возможно, по идейным соображениям (и тут все очевидно и понятно) или по молодости лет - здесь, как и в Грузии, уже давно не учат русский.

Чтобы купить карту, нужно предъявить паспорт или какое-нить удостоверение личности.

Вместе с картой получаем толстый буклет с информацией про скидки и всяческую туристическую шару.

Тут же - карта.

Воспользоваться каждой скидкой или бесплатным предложением можно только один раз и только в течение срока действия карты. Воспользовался - предъявляеш буклетик, и прямо вот на месте из него аккуратно вырывают кусочек.

В музеях выдирают кусочки, в ресторанчиках - просто рады предоставить скидку.

Еще тут же на месте есть куча бесплатной полезной раздатки. Языки - литовский, английский, немецкий, польский, русский, больше вроде не нашли. Тут же - сувениры и книги. Раздаткой запаслись от души, обычно в мелких буклетах масса интересного.

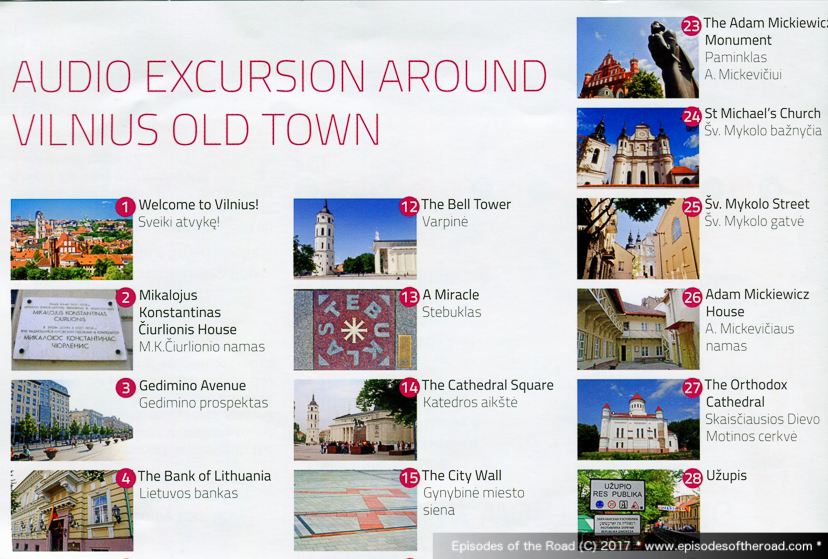

Аудиогид.

Компактный плеер в твердом чехле, попутно выдают одноразовые наушники и карту.

Вот карта аудиогида - просто ах, отличная.

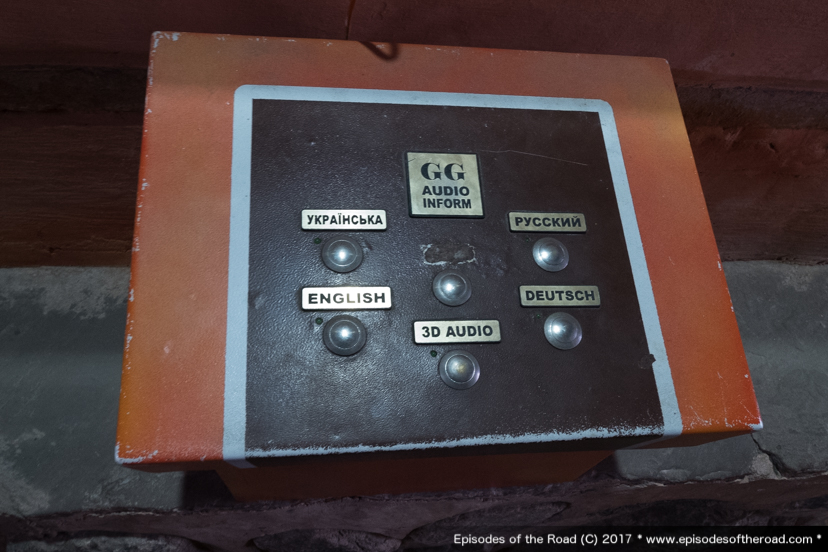

Озвучка комфортная, 5 языков - литовский, английский, немецкий, польский, русский. Функционал простой, понятный, удобный, можно прощелкать до интересующего отрывка. Каждый отрывок пронумерован.

Даже волшебная плитка Стебуклас есть. Хотя почему "даже" :) Это отлично, спасибо им за Стебуклас отдельное!

Залог за аудиогид - 50 евро (цена на август 2017), само пользование аудиогидом при условии приобретения карты туриста - бесплатное. Важно! Аудиогид нужно сдать не позднее, чем через сутки - или можно попрощаться с 50 евро залога.

Чем мы успели воспользоваться

Музеи в Вильнюсе (увыыыыыы) не круглосуточные. Вот это сильно печалит :)

Поэтому мы успели воспользоваться:

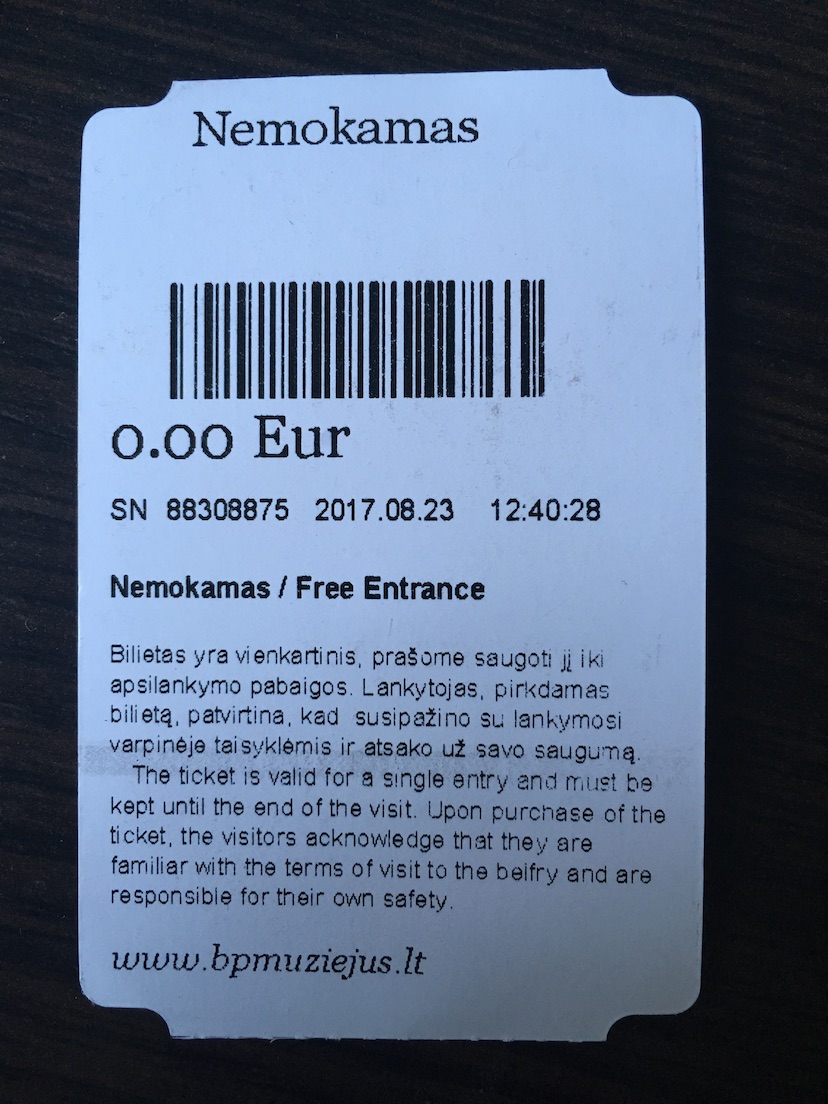

- бесплатным входом в колокольню Кафедрального собора (вход 4,5 евро)

- бесплатным входом в музей великих князей литовских (вход 3 евро)

- бесплатным ходом в Новый Арсенал ( вход 2 евро)

- бесплатным входом в башню Гедиминаса (вход 5 евро)

- бесплатным аудиогидом (10 евро)

- получить 10% скидку в ресторанчике Forto Dvaras.

На оборотной стороне билетов есть условия использования (если кто забудет вдруг) и греющая душу цена в 0,00 евро :)

Итак, всего за билеты с аудиогидом мы заплатили бы 24,5 евро, а карточка обошлась нам в 15 евро. Ну и плюс приятная скидка в достаточно вкусном ресторанчике. Кстати, он сетевой, видели такой в Каунасе. Кормят прилично, пиво питибельно, цены не заоблачные.

Что мы хотели посмотреть еще, но вот не успели :(

- музей в Старом Арсенале

- Бастея (укрепления)

- картинная галерея

- дворец Радзивиллов

- Ботанический сад

- Европейский парк

- обзорная экскурсия с местными волонтерами-гидами.

Все это достаточно компактно расположено в Старом Городе, но вот увы и ах, просто невозможно успеть всюду и насладиться всем. Но в любом случае - у нас без проблем и особой гонки и галопа получилось очень радостно выгуляться.

Итак, выводы по Vilnius City Card

Сразу нужно сказать - это исключительно наши выводы и мы не претендуем на то, что это истина в последней инстанции

- Если вы хотите осмотреть все достопримечательности и воспользоваться всеми предложениями туристической карты Вильнюса (мы не говорим сейчас о магазинах) - однодневной карты вам точно не хватит.

- Однодневная карта может порадовать небольшой экономией. Но тут все очень зависит от тех достопримечательностей, которые вы будете осматривать - у нас получилось так, что самые интересные для нас места оказались и самыми дорогими. На внушительную экономию по туристической карте рассчитывать не стоит;

- Вильнюсская карта не поможет вам сэкономить время - так, с ней не пропускают без очереди, например (как в Турции). С другой стороны, мы не видели очередей в музеи.

- Экономия на общественном транспорте может быть существенной, если вы будете выезжать из Старого Города. По нему куда приятнее перемещаться пешком. Но сама возможность ездить по городу - вдохновляет.

- Великолепное доверие в музеях. Нас ни разу не просили предъявить карту, достаточно было предоставить наши буклеты.

- Аудиогид - полезно и классно.

- Пожалуй, самым полезным был буклет с адресами и временем работы каждой локации и карта аудиогида.

- Карта покрывает далеко не все достопримечательности и красоты. Самое вкусное и душевное - на задворках Вильнюса. Оно практически нарисовано волшебными невидимыми красками на стенах и распылено в воздухе сказочным ароматом любви.

Личные выводы

- Мы начали прогулку около 12 часов дня - надо было бы раньше, тогда успели бы больше.

- Удобным оказалось распределить интересности на карте и выбрать самый насыщенный "нашими" интересностями район (для нас, по крайней мере)

- Никогда - нет, НИКОГДА не знаешь, сколько времени проведешь в музее. В Музее великих князей литовских Герда бы лично осталась на несколько дней - со спальником, ноутбуком и обязательно библиотекой под боком. Можно даже без еды. С другой стороны, нашелся музей, который мы прошли максимально быстро и было нам от этого музея очень грустно. А думали, что зависнем в нем на полдня. В любом случае - тут все очень зависит и от музея, и от посетителей.

- Если вы ограничены во времени - маршрут на день спасает.

Общий вывод - Vinlius City Card таки имеет смысл. Не так чтобы супермного возможностей - но приятная забота и внимание к туристам чувствуются.

Киев. Золотые Ворота, София Киевская, Андреевский спуск

Прекрасная субботняя прогулка.

Гулять по Киеву прекрасно в любое время года.

Пункт 1 - Золотые ворота.

Скверы, которые в любое время года пахнут вкусным кофе, любимый памятник коту Пантелеймону, Ярослав Мудрый aka дядька-с-киевским-тортом - и Золотые ворота. Можно гулять снаружи, можно зайти в музей.

Золотые ворота относятся к Национальному заповеднику "София Киевская". Туда входят еще несколько роскошных мест - собственно София и дом митрополита на ее территории, Кирилловская церковь, Андреевская церковь и Генуэзская крепость в Судаке. Можно гулять по каждому музею отдельно или купить музейную карту на все локации сразу:

- музей Золотые ворота

- Софиевский собор - 1 и 2 этажи (по первому этажу проводятся бесплатные экскурсии)

- выставочные залы Софии - во время работы выставок

- Трапезная палата и арка Заборовского (на территории Софии)

- Кирилловская церковь

- Андреевский собор. Он сейчас на реконструкции, поэтому им можно наслаждаться только снаружи.

Музейная карта действует неделю и стоит 100 гривен для взрослого и 40 - для ребенка. Приятная экономия, если учесть, что только Золотые ворота обойдутся в 30 и в 15 гривен для взрослого и для ребенка соответственно.

И билет в Золотые ворота, и музейную карту можно купить в кассе музея. К сожалению, информация про музейную карту никак не афишируется и мы ее просто не заметили. Зато заметили другой - совершенно нерадостный момент.

Фотографирование в Золотых воротах платное - 10 гривен. Причем информация эта изложена только на украинском языке, разместить ее на английской версии, наверное, постеснялись. Вообще про фотографирование будет отдельный стон чуть позже.

Золотые ворота были построены при Ярославе Мудром и были основным въездом в город. Кроме Золотых, были еще Лядские ворота (на Майдане) и Львовские (на Львовской площади); оборонные валы объединяли ворота и надежно защищали город. С течением времени Золотые ворота потеряли былую значимость, но продолжали функционировать. К 17 веку они были почти полностью разрушены и остатки их просто-напросто попытались засыпать. В 19 веке городское правительство таки привести руины хоть в какой-то порядок, архитектор Лохвицкий в 1832 году расчистил земляные завалы, отреставрировал кладку, восстановил контрфорсы и оградил остатки ворот чугунной решеткой. Так, с переменным успехом ворота простояли еще 150 лет.

В 1982 году над оставшимися стенами построили защитно-декоративный павильон, который вроде как соответствует исторической постройке. На самом деле достоверных изображений не осталось, поэтому наши Золотые ворота - вольная фантазия на тему 12 века. В 2007 году провели реконструкцию некачественной реконструкции, так что сейчас по музею можно хотя бы безопасно передвигаться. Хотя про "безопасно" тоже бабка надвое сказала.

...Ну как "музей". Несколько информационных стендов, пара макетов, остатки стен и собственно проезд. Это, конечно, больше, чем храм Артемиды в Эфесе - там вообще одна-единственная колонна осталась.

Есть небольшая панорама. Периодически (судя по информации на сайте заповедника София Киевская) здесь запускают детские квесты и проводят полноценные толковые экскурсии.

Остатки стен очень душевно и естественно вписаны в павильон - это действительно суть и соль, а современная кладка - просто обрамление. Она не контрастирует с древностью, но мягко ее подчеркивает.

Второй "зал" - на самом деле крытый проезд, через который народ проезжал-проходил в верхний город.

Два оставшихся контрфорса и решетка. Она не функционирует, конечно, но все равно создает настроение.

Проход. Задняя стенка закрыта на суровую кованую защелку.

Ооооо, кстати. Есть еще аудиогид - но мы не сумели им воспользоваться, хотя и тыкали вежливо в разные кнопки.

Очень хотелось погладить стены, но мы приличные туристы и не лезем руками куда нельзя. Даже если ооочень хочется :( А вот некоторые красавцы оставили свои автографы. Уууу, злыдни гадкие!

Первый "этаж" выглядит вот так внушительно.

А теперь идем наверх. Здесь несколько этажей - из-под стен Ворот их не видно, народ внизу смотрит себе под ноги - чувствуешь себя невидимым и свободным.

А вот теперь про безопасность! Все здорово, удобные лестницы, поручни, все ок. Но даже не самый длинный Серега чуть не врубился головой в притолоку. Дверные проемы действительно невысокие и нет никакой информации про "берегите голову люди". Вроде бы некритично, но - посетители 180+, будьте осторожны.

Мы с упоением выходили на каждую-прекаждую обзорную площадку. Так и подмывает прийти сюда весной-летом с термосом чая и плюшками - на свежем воздухе и так слабое ощущение "музейности" исчезает совсем, остается только Город и желание побыть с ним.

С каждым этажом прикольнее. Это Золотоворотская. Кстати, на этой улице находится Скифская женщина - одна из чудесных киевских деревянных скульптур. Дальше - памятник погранцам и Ежик, который на самом деле Лошадка.

Справа на фото чуть виден дом Подгорского ("Замок барона Штейнгеля", он же "Приют рыцаря" - Ярославов вал, 1). Удивительный дом, жаль, что этот памятник архитектуры в частном владении - насладиться интерьерами мы можем только на старых фото.

На самом верху Золотых ворот разместили надвратную церковь Благовещения. Неизвестно, как она выглядела, поэтому решили сделать просто красиво.

Без излишнего пафоса и стразиков, лаконично и с любовью. Каждый элемент как-то особенно уместен, и даже водосточные трубы хороши, да.

Внешне церковь небольшая, внутри просторная и очень светлая.

С прекрасной акустикой.

На полу добрые люди любовно выложили мозаику.

А вот теперь очень хочется забраться на самую крышу дома напротив музея. Кстати, снизу, с улицы эта башенка-надстройка не особо видна и не особо привлекательна.

Вот такое все солнечное тут даже в мрачный зимний день.

Бродить по Золотым воротам очень приятно, очень нужно и очень полезно. Еще и потому, что снизу сложно рассмотреть лепнину под самой крышей дома, а сверху - вот она, красавица.

В общем - впечатление двойственное.

С одной стороны - скудная экспозиция, ничего для привлечения туристов, крайне мало информационных материалов. Оплата за фото, опять же, не просто удивляет, а выбешивает уже.

С другой стороны - чем выше ты поднимаешься, тем больше открывается перед тобой Город и тем большей любовью к нему ты наполняешься. Это прекрасно, и это счастье.

А вот после музея мы как подготовленные к зимним прогулкам ребята выпили горячего чаю из домашнего термоса :) с домашними плюшками. Ну ладно, с магазинными круассанами :)

И пошли по улице Золотоворотской здороваться с Ежиком, который Лошадка.

И здесь нас ждала печаль. Потому что какой-то мерзавец или мерзавица опять искалечили нашего Ежика и отобрали у него узелок с вареньем.

Ежик Медвежонок Лошадка - одна из всеми-всеми любимых городских сущностей. Невозможно понять человека, который решился обидеть его.

Настоящий колючий, но очень трогательный Ежик.

Пункт 2 - София Киевская

Один из самых старых соборов Киева. Огромная история, множество легенд, воплощение православия. София прошла с Киевом через возвышение Киевской Руси, ветшала вместе с Русью, перенесла нашествие Батыя, Эдигея, Менгли-Гирея, Литву и Речь Посполитую. В 11-12 веке в храме Софии Киевской была первая библиотека. В 15-16 вв София была заброшена и полуразрушена, в первой половине 17 века Петро Могила вернул Софию под православную руку, восстанавливал ее, достраивал и обустраивал. Мозаики и фрески Софии Киевской сохранились во многом благодаря деятельности Петра Могилы и сегодня занимают площадь в несколько сотен квадратных метров.

Теперешний вид София приобрела в 17-18 веке. Колокольня, трапезная, дом митрополита, ворота Заборовсого, бурса, монашеские кельи - все это выстроено в 17-18 веке при помощи Ивана Мазепы. Современная София - торжество украинского барокко, под которым угадывается мощный базис Киевской Руси.

София Киевская - государственная ценность, а так как Украина - государство светское, то в Софии и всех "государственных" храмах не проходят службы и прочие религиозные обряды. Единственный раз в году, в День Независимости Украины, 24 августа в Софии проходит молитва за Украину. Все остальное время - музей.

На территории Софии много интересных зданий, и стоимость входа зависит от того, что вы хотите посмотреть. Разные билеты покрывают разные помещения, билеты на временные выставки нужно покупать отдельно. Есть семейные билеты, взрослые, детские - жаль только, что вся эта богатая информация не особо-то освещается на входе. Там, как обычно, некоторый бардак, неопределенность и клиническая незаинтересованность в посетителях.

Входные билеты в Софию Киевскую

Вариантов посещения много:

- Входной билет на территорию (без посещения объектов, просто погулять) - на февраль 2017 взрослый билет - 20 грин, детский - 10 грн

- Билет в Собор: 1 этаж (по расписанию идут экскурсии. Продолжительность экскурсии – час), 2 этаж, выставочные залы Трапезной палаты и Арки Заборовского. - 60 гривен взрослый, 20 гривен детский.

- Софиевская колокольня

- Выставочные залы “Хлебня”

- Музей «Дом митрополита»

- Общий билет (Софиевский собор, дом митрополита, колокольня, Хлебня, трапезная, арка Заборовского

- Если вы собираетесь ходить в Софию как на работу :) можно купить месячный абонемент на посещение территории.

- Ну и всякие комбинации интересных мест, квесты, экскурсии, выставки, мероприятия и так далее - на сайте заповедника упоминаются.

Есть варианты взрослого билета, детского, семейного и музейная карта. На сайте заповедника информация о ценах на момент января 2017 была актуальной.

Собственно София Киевская.

Незакамуфлированные участки демонстрируют старую кладку.

Колокольня. Кружевные узоры, есть несколько двуглавых орлов, толпа ангелочков, растительные и животные мотивы.

По территории можно бродить невозбранно, сидеть на лавочках, обниматься с огромными ясенями. Летом здесь должно быть очень хорошо.

Дом митрополита. Если присмотреться, можно увидеть на фронтоне ленту из листьев каштана. Кстати, все купола, солнышки и кресты покрыты сусальным золотом и сияют даже без солнечного света.

Вот тут они хорошо видны, киевские каштанчики

София - парадный вход.

И вот тут как раз и начинается кино.

...Мы как приличные люди всегда обращаем внимание на требования музеев, выставок, библиотек, общественного транспорта и прочих общечеловеческих мест. Понятные и прозрачные правила нас радуют :) А вот правила в Софии - не радуют. Фотосъемка тут "запрещена" - вспышка, не вспышка, шумная габаритная камера ли камера мобильного телефона, - все равно что у вас там. Нельзя. На входе информацию об этом мы не увидели, но такие же фотоманьяки как мы, просветили: есть она, но "мелким шрифтом в конце договора". То есть незаметно и неочевидно, хотя имхо это очень важный момент для туристов.

Фото- и видеосъемка в доме митрополита платная, причем платить нужно (как обтекаемо сказано на сайте) "за 1 фото-, видеосъемку". Для понимания: стоимость фотосъемки – 10 гривен. Что имели в виду эти любители туристов – не знаем. Возможно, что каждый кадр вам обойдется в сколько-то денег, или съемка одним фотоаппаратом столько стоит, или что-то еще.

Торжественные и праздничные события на территории Софиевского музея и в доме митрополита стоят в 20 раз дороже – 200 гривен (информация с сайта заповедника). Чем свадьба или день рождения или юбилей так отличаются от обычного дня в глазах нашего Минкульта – сие нам неведомо, а логику в Минкульте искать бесполезно.

В самой Софии фотографировать запрещено вообще – потому что фрески. Всезнающий Гугл показывает множество фотографий внутри собора, вспышка там детектед и вдохновенные лица туристов тоже детектед. Это мы к тому, что коррупция - она везде. Не будем замалчивать.

А еще в Софии есть местные тетеньки с лицами сексотов и в зеленых плащпалатках с золотыми малопонятными логотипами. Тетеньки шарятся за тобой с глазами доброго варана и ждут, когда ты сдохнешь насладишься уже искусством, тварь с фотоаппаратом :(

Поэтому фото из Софии не будет, выругаться мы выругались, позлиться позлились. Теперь при посещении любой туристической локации в Украине придется проверять - можно фотографировать или нет.

Пункт 3 - Андреевский спуск

Цель была не просто так прогуляться. Цель была - своими глазами увидеть одиозный чернобыльский саркофаг на Андреевском, то есть новое здание Театра на Подоле. По дороге встретили еще много интересного:

- подход к Историческому музею открыт через нормальную парадную лестницу. И оттуда убрали палатки с псевдокультурным и псевдосувенирным хламом, которые портили городской пейзаж много лет. И вот это просто прекрасно. Палатки, если что, просто переместились на противоположную сторону улицы.

- сняли забор вокруг раскопа Десятинной церкви. Мы не знаем, на какой там стадии раскоп, но даже просто минус забор - это приятно. Справа на фото, кстати, очень хорошо видно, что старенький вагончик с крестами под Историческим музеем за несколько лет превратился в полноценное стационарное здание, хрен подвинешь. Любопытно, там землю кто-то покупал-выделял-дарил или попы опять самозахватывают?

Там синие фонари! Срочно-быстро гулять там зимним вечером!

С Андреевской церкви сняли строительную пленку. Ну, почти отовсюду сняли.

Чистый, пустой подход к Андреевскому. Ура. Много лет ходили бочком мимо рундуков и лотков - теперь да здравствует свободный тротуар!

Ну и еще позитива: наконец ограничили движение машин по Андреевскому спуску. Теперь вот болларды стоят и мигают жизнерадостными зелеными огоньками. И никто никого не давит. Жителям, срочным службам и машинам, подвозящим продукты в рестораны, проезжать можно.

Ну да, не вся Андреевская церковь еще освобождена от Капароловской пленки.

Каждый раз прогулка по Андрюше - радость. Как бы что там ни было, даже если пробуют менять любимую нашу булыжную мостовую на асфальт - все равно это любимое место. Даже сосульки здесь особенные.

А вот самое "особенное" место на Андреевском сейчас - саркофаг.

Чернобыльский саркофаг....Тр...ц просто, просто тр....ц. Если идти сверху - черный угловатый кусок странного медленно выползает на тебя. Поднимаешься сверху - наползает, надвигается, подминает. Он огромен. Он словно выползает из-за светлых человеческих домов - и неизвестно, сколько там, в глубине, прячется черноты и ужаса.

Ощущение как от Кастель Милагро, если кто читал прекрасную Панкееву. Вполне возможно, что на другом месте это было бы круто, но не здесь, не-не-не.

Больше жути.

Жжжжуть какая.

Ооо, а вот летом эта стенка выглядит потрясающе зеленой и буйной. Вот это вот все - виноград, кислющий, как хина :)

Ооо!!! Много лет назад мы гуляли здесь с друзьями и Славка нарисовала улитку. Улитка до сих пор жива и ползет вверх по Андреевскому :)

Кто-то не разминулся с боллардом?

А потом мы совершенно случайно завернули в самый старый в Киеве жилой дом. В котором живут люди.

А еще здесь есть удивительное гнездо с камином, где проходят квартирники-концертники, посиделки и говорилки, праздники и музыка. Квартирники-на-Подоле - это прекрасно :)

Нас встречает Арита - вот она солнечная выбегает нам навстречу :)

Да, это настоящий камин с живым огнем, тяжелая мебель, круглый стол и ... ощущение полноты и глубины счастья.

Белые травертины Памуккале

Травертины Памуккале

Уникальная достопримечательность Турции - белоснежные травертины Памуккале. Совершенно нерукотворное чудо - и действительно большая редкость даже в масштабах нашей немаленькой разнообразной удивительной планеты. Одна из тех красот, которые можно только оберегать, но ни в коем случае нельзя улучшать кривыми человеческими ручонками. С конца 20 века травертины Памуккале охраняются ЮНЕСКО и их всячески блюдут и поддерживают.

С трассы травертины выглядят как внезапно опустившееся на землю белое пушистое облако. Оно вольготно раскинулось между ржаво-рыжими холмами и горами, поросшими хвойным лесом. Лежит и отражает облака. Вблизи волшебное впечатление несколько рассеивается - потому что не такое уж все и белоснежное.

Что такое травертины, откуда они берутся и какие бывают

Если коротко, то: перенасыщенная соединениями кальцием вода из подземных источников получает выход на поверхность. Стекает по ней плавно или бьет ключом. Ооочень медленно и долго, сотнями тысячелетий и эпохами вода испаряется и соединения кальция тончайшими слоями покрывают поверхность. Где-то осело больше, где-то меньше - и в результате мы видим удивительные террасы и бассейны, в которые естественным образом поступает вода - та самая богатая кальцием вода, которая и образовала всю эту красоту. Бассейны тут неглубокие, потому что кальций же продолжает оседать на дно.

Если вода содержит какие-то органические остатки - водоросли, рачки, что-то еще мелкое, - травертин становится красноватым, бурым, кремовым, коричневатым. Белоснежные девственные травертины очень редки: есть в Памуккале и на Памире.

На фото видно, что под травертинами лежит другая порода. Где-то уже много плотных слоев, где-то слои незаметны.

Травертин достаточно пористый и легкий для обработки материал и вообще привлекательная и популярная строительная порода. Для строительства Колизея и собора святого Петра в Риме, например, использовались местные травертины.

Процесс образования травертиновых террас в Памуккале продолжается до сих пор. Сейчас поступление воды регулируется с тем, чтобы как можно быстрее нарастить утраченные части травертинов и залатать дыры от неразумного использования.

Курорт Памуккале

Первые курорты тут были задолго даже до римлян, известных гедонистов, себялюбителей и наслаждателей. До сих пор сохранился античный "бассейн Клеопатры" - естественная термальная минеральная ванна, куда каждый день макаются толпы посетителей.

Сейчас у подножья Памуккале есть несколько SPA-отелей и отдельная даже дорожка ведет к бассейнам травертинов. В конце 20 века отели располагались практически рядом с травертинами и нанесли им серьезный ущерб.

Внизу - бассейны, куда подается вода из термальных источников.

Основные прелести местности:

- достаточно мягкий климат - даже зимой тут не так чтобы очень холодно

- чистейший воздух, насыщенный кальцием и эфирными маслами хвойных пород деревьев

- невысокие горы - для оздоровительных прогулок.

- чистая и богатая кальцием вода.

Гастриты и прочие воспаления желудочно-кишечного тракта, заболевания органов дыхания, кожные заболевания, общая слабость, меланхолия - прямые показания отправляться в Памуккале и оздоравливаться, и наслаждаться, и радоваться жизни.

Требования к посетителям

Обратите внимание: курорт предъявляет совершенно железобетонные требования к посетителям:

- ходить по травертинам можно только босиком, в крайнем случае - в чистых носках

- некоторые части травертин, наиболее пострадавшие от курортников, закрыты для посещения

За соблюдением требований следят охранники. Это не прихоть вредных турецких властей, ЮНЕСКО или владельцев СПА-отелей - это забота о чистоте травертинов и об их сохранности. Хрупкую породу очень легко повредить.

Как добраться до Памуккале и травертинов

От деревни Памуккале к самим травертинам ведет три дороги:

- пешеходная дорожка к гламурным термическим ваннам. Снизу вверх по дорожкам. Если вам захочется карабкаться вверх до верхних бассейнов и райского (без преувеличений!) сада - можно карабкаться. Этой дорожкой пользуются обычно туристы из отелей у подножия травертинов или те, кто приезжает специально в бассейны.

- южный вход, с парковкой и магазинами

- северный вход через небольшое поселение. Малопользуемая дорожка.

Вот у нижнего входа выгружают туристов:

Южный вход удобен для экскурсионных групп и туристов на своих колесах - им мы и воспользовались. Здесь есть большая удобная стоянка для экскурсионных автобусов и легковых машин. Стоимость стоянки легковушки - 5 лир, можно платить сразу, можно при выезде.

Развалины начинаются прямо на стоянке.

Время работы - с 8 до 17 (ноябрь-март) и с 9 до 19 (апрель-октябрь)

Вода, плюшки, магнитики и прочая туристическая лабуда детектед. Итак, мы сейчас пройдем через ворота античного города Иераполиса, немного прогуляемся по развалинам и будем исследовать травертины.

Входной билет для взрослого - 20 лир. В стоимость билета входит посещение травертинов, развалин античного Иераполиса и музея. Музейные карты работают и продолжают экономить нам время и деньги.

Здесь есть еще дополнительная замануха для туристов – античный бассейн "бассейн Клеопатры", где можно искупаться в тепле и комфорте. Для этого вам потребуется дополнительный билет - заплыв в бассейне не покрывается музейной картой.

Прогулка по травертинам

Дорога к травертинам проходит через ворота в Иераполис, когда-то один из крупных античных центров, большой и богатый город Пергамского царства. Всем он был хорош, но сейсмическая активность в регионе раз за разом разрушала город. После очередного землетрясения в XIV веке всеобщее терпение лопнуло и город не стали восстанавливать. Теперь здесь интереснейшие развалины, по которым хочется ходить и ходить. Мы еще походим, разумеется, но пока мы идем любоваться травертинами.

...это настоящий маленький райский сад. Здесь высажены пальмы, розы, хвойные деревья и много роз и шиповника. Весной и летом здесь, наверное, очень хорошо.

Везде разбросаны лавочки, навесы, плавно перетекают друг в друга феншуйные дорожки, много воздуха и света.

В райский сад живо-вписаны развалины Иераполиса.

Тихо, пусто и удивительно хорошо. Сюда не проникает ни один звук снаружи, из большого мира.

Травертины расположены достаточно высоко, и на нашем горизонте только утренние горы в жемчужном тумане. Очень спокойное, умиротворенное и умиротворяющее место.

Эти бассейны заполняются водой.

Травертины огромны. Белоснежные стены и разноуровневые террасы с неглубокими бассейнами – максимум по середину бедра для человека среднего роста. Мягко и холодно светятся в розовато-голубом утреннем свете. Очень тихо, очень свежо и пахнет сухой солью. Воздух очень приятный – эдакая соляная пещера с невысокой концентрацией солей.

Вдоль травертинов проложены пешеходные дорожки. Дорожки проложены и над руслами горячих ручьев, горячая вода испаряется - так можно найти воду и немного несанкционированно поплескаться. За моей спиной как раз вот такой ручей. Потом он ныряет в травертины).

Температура воды около 40-43 градусов, комфортная, приятная. Вот это первый ручей, который мы нашли, он находится в стороне от основных туристических троп.

Везде таблички: не спускайтесь на травертины, пожалуйста. Турецкий, английский, русский. Первый раз мы видим предупреждения на русском языке в туристических местах, обычно – турецкий, английский, немецкий, иногда итальянский.

Для лечебных целей выделены только некоторые участки - остальные законсервированы и восстанавливаются.

Топаем дальше – находим источник, от которого можно спуститься на сами травертины. Здесь ходят только разутыми, чтобы не повредить поверхность и не запачкать ее. Поэтому подготовившиеся туристы приходят сюда с полотенцами – или покупают их в магазине на территории комплекса.

От нашей маленькой, но гордой экскурсионной группы пошел макать ноги Серега.

Воздушные шары

А еще нам повезло увидеть запуски воздушных шаров от турецкой ассоциации аэронавтики. Круто! Здорово было бы посмотреть на травертины Памуккале с высоты птичьего полета.

Восхищение травертинами заняло у нас от силы полтора часа. Весной-летом, когда райский сад буйствует зеленью, точно стоит еще полчасика посидеть под пальмами и спокойно выпить чаю. Ну а если вы планируете забраться в бассейн в Памуккале - тут не грех будет зависнуть и на полдня.

Кстати: на территории райского сада есть классический музейный магазин с магнитами и (поправка на локацию!) полотенцами, халатами и тапочками для желающих поплескаться.

Мечеть Сулеймание, Стамбул

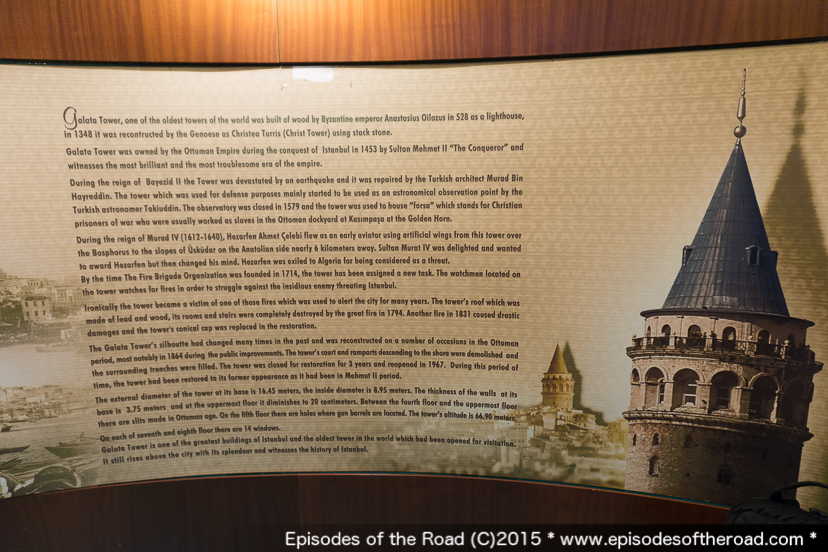

Сулеймание - городок в городе.

В старом Стамбуле куда ни посмотри - сплошные жемчужины и красоты. На фоне высокой сейсмической активности в Османской империи и современной Турции очень радует основательность османских архитекторов и строительных бригад. Строили на века потому что.

Один из шедевров - комплекс Сулеймание. Настоящий небольшой город в огромном Истанбуле: здесь была мечеть, обсерватория, библиотека и 4 школы, столовая, больница и школа для медиков и все для обычной жизни: магазины, банные комплексы и конюшни. Сейчас здесь находится еще компактное кладбище высоких чинов и мавзолеи султана Сулеймана и его жены Роксоланы. Площадь комплекса Сулеймание - около 7 гектаров.

Сколько времени нужно, чтобы насладиться? Наше мнение - не меньше полутора часов, так, чтобы с чувством, толком и расстановкой. Комплекс внушительный, и если вы хотите рассмотреть все детали - выделите достаточно времени.

Время работы: с 9:30 до 17:00. Во время намаза мечеть работает как мечеть, а не как туристический объект. Можно прогуляться по территории или выпить чаю с плюшками.

История и легенды

Султан Сулейман заказал постройку комплекса зодчему Синану. Это был не просто главный придворный архитектор Стамбула - Синан руководил целым ведомством архитекторов и контролировал строительство дорог, водопроводов и мостов во всей Османской империи. Всего под рукой Синана было построено более 300 строений - от огромных мечетей до небольших медресе.

Строительство комплекса Сулеймание продолжалось около 7 лет (с 1550 по 1557) - со сроками Синан подкачал. Окрестные правители уже начали подсмеиваться над султаном. Один из них прислал Сулейману груду драгоценных камней - мол, давай подмогну со строительством, если оно так уж дорого для тебя обходится. Сулейман рассвирепел и приказал бросить драгоценности в раствор для очередного минарета. С тех пор минарет называют Драгоценным. Правда это или вымысел, доподлинно неизвестно, и вряд ли кто-то будет разбирать Сулеймание по камушкам.

Погружаемся в Великолепный век.

Вход в "квартал" Сулеймание. Комплекс спрятан за каменным забором с зарешеченными окнами.

Вдоль внушительного забора проходим к главному входу в комплекс. За ним уже видны минареты и купол мечети.

Возле главного входа - стойка с краткой информацией на турецком и английском языках. Комплекс доступен с 9 до 17, по территории можно свободно гулять и фотографировать, но во время намаза мечеть закрыта для туристов.

Цветники, сады, газоны. Турция летом должна быть просто прекрасна.

Мечеть Сулеймание

Для архитектора Синана идеалом была великолепная Айя-София - и все строения Синана стремились ее превзойти. И в этот раз Синан использовал Айя-Софию как основу-модель для новой мечети.

Мечеть Сулеймание - самая большая в Турции, она вмещает одновременно до 5000 верующих. Классическая архитектура: внушительные приземистые купола, стройные минареты по углам, просторный внутренний двор с колоннадой, обязательные фонтанчики для омовения ног и рук возле входа. Каждая деталь продумана, выверена, идеально размещена.

Виктор Гюго в "Соборе Парижской богоматери" воспевает архитектуру как застывшую историю. Она отражает суть эпохи и открывает секреты мира. Если европейская архитектура подает информацию, скажем так, завуалированно, то ислам доносит совершенно конкретные данные. Вот:

- 4 минарета мечети Сулеймание говорят о том, что Сулейман - 4-й султан Османской империи после завоевания Константинополя. Кстати, строить мечети с 4-мя минаретами имели право только султаны, остальным позволялись 1-2 минарета и не больше.

- 10 балконов-шерефе на минаретах не просто так, а потому что Сулейман был 10-м султаном своей династии

- 4 колонны, поддерживающие купол, вроде бы символизируют четырех исламских халифов.

Все просчитано, подсчитано и воплощено. Чтобы никто ничего не забыл.

Во внутренний двор ведут три входа. Двор обрамлен роскошной колоннадой - 24 колонны из белого, розового мрамора и порфиры.

Вид внутреннего двора со стороны главного входа в мечеть.

Своды куполов украшены изнутри. Снаружи - мрачные серые громады, внутри - изящные росписи и лепнина.

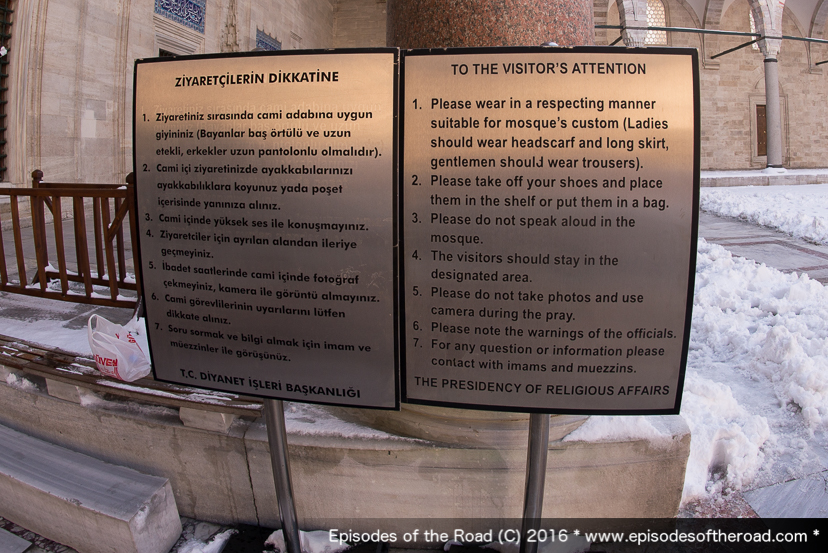

Перед входом в мечеть - обязательные правила для неправоверных посетителей. Ничего сложного, обычные правила вежливости: не шуметь, не фотографировать молящихся, дамам быть с покрытой головой и закрытыми ногами, всем разуться перед входом.

Резная дверь.

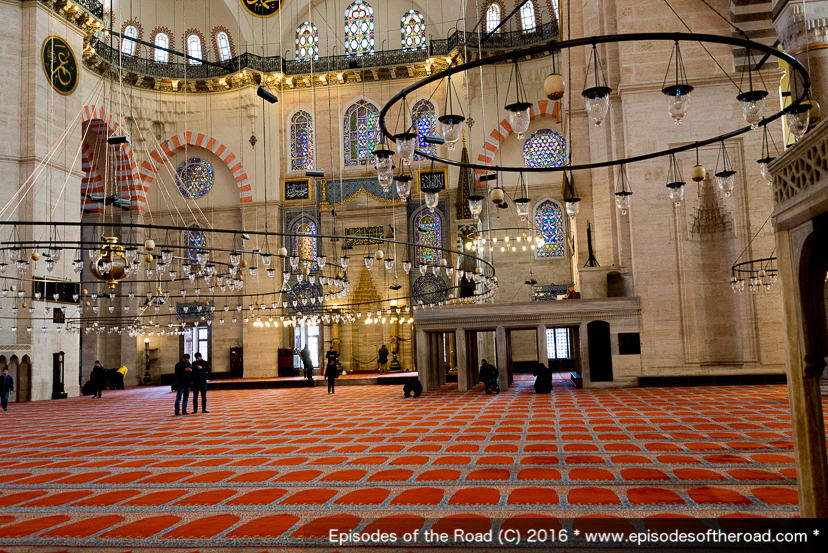

Внутри мечеть разделена на классические секции: место для молитвы мужчин, место для молитвы женщин, место для провозглашения проповедей. Ну и проходное место для туристов, конечно. Для Сулеймана было оборудовано отдельная молельня, где его могли видеть подданные.

Это - мужская часть. Кто-то еще молится, кто-то уже фотографируется.

136 окон и отверстий в куполах. Этого вполне достаточно для хорошего естественного освещения. Искусственное освещение обеспечивают огромные светильники, свисающие с потолка. Размеры купола впечатляют: высота 53 м (на 6 метров выше купола Айя-Софии), ширина 26,5 м.

Волонтеры всегда готовы рассказать вам что-нибудь интересное про ислам и снабдить литературой.

Архитектор Синан был уникальным изобретателем. Например, в Сулеймание он реализовал несколько неожиданных и очень полезных решений:

- над главным входом мечети находится небольшое помещение, куда направляются воздушные потоки со всей мечети. Они собирали копоть от свечей - так стены и потолок оставались кристально чистыми, а из сажи изготавливали чернила для письма. Очень полезный сквозняк :)

- в стены и купола встроены 256 полых кирпичей-резонаторов, которые помогают равномерно распространить голос имама по всей мечети. С этим связана забавная легенда: один из чиновников нажаловался султану, мол, Синан целыми днями сидит в центре мечети и курит кальян. Султан не поленился, сам пришел устроить разнос - но оказалось, что архитектор не просто дует в кальян и волынит, а тестирует лучшие решения для акустики.

Изнутри купол поддерживают 4 мощные колонны, те самые, которые вроде как отображают 4-х имамов.

Интересно: можно ли подняться на внутренние балкончики и как они используются?

В Сулеймание использованы яркие насыщенные тона - красные, охристые, черные, коричневые. Это не очень характерно (насколько мы видели, по крайней мере); более популярны синие и голубые цвета изникской керамики.

Как-то слегонца чужеродными выглядят часы в футляре :)

Слева за колоннами находится женское молитвенное место.

Много света, много покоя, много внутренней радости.

Сначала ты вдыхаешь общее впечатление. Наслаждаешься ароматом этой красоты. А потом вычленяются мелкие потоки тонких запахов, ты находишь новые причины для восторга. Например, резьба над арками. Насколько мы смогли выяснить - это классическое для мусульманской архитектуры решение - резьба по стуку (разновидность алебастра). Такая красота встречается во многих мечетях, но несет ли она какую-то практическую нагрузку - мы не знаем.

Усыпальницы Сулеймана и Роксоланы и кладбище высоких чинов

На территории комплекса находится кладбище знатных османских чиновников и всяких выдающихся деятелей. Очень компактно, камерно и, разумеется, каждый памятник украшен растительными мотивами и нет ни одного изображения человека или животного.

Есть саркофаги более европейского типа.

Через колоннаду невысоких памятников проходим к усыпальницам. В одной из них похоронен султан Сулейман, во второй - Хюррем-султан, та самая Роксолана.

Где-то здесь находится усыпальница самого Синана - но открывается она только раз в году, 9 апреля, в День Синана.

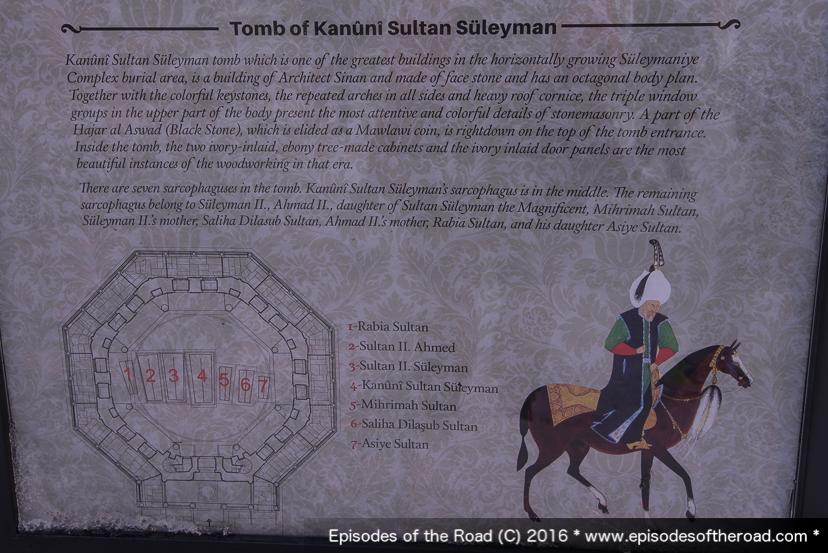

Усыпальница султана Сулеймана I Законодателя. И здесь в архитектуре зашифрована информация: каждый из восьми углов соответствует именам Аллаха, пророка Мухаммеда и 6 имамов.

На входе в усыпальницу нужно будет разуться.

Рядом с Сулейманом лежат его родственники и наследники:

- Михримах, единственная дочь Роксоланы и Сулеймана

- Сулейман II, 20-й падишах

- мать Сулеймана II, Салиха

- Султан Ахмед II, 21-й падишах

- его любимая наложница и мать его детей - Рабия султан

- Асийе султан, сестра Ахмеда II

Тишь, гладь, Аллашья благодать.

Усыпальница Роксоланы. Соседство у нее не самое приятное: сестра ее мужа, Сулеймана, которая всю жизнь плела интриги против Роксоланы.

Самая раскрученная и популярная пара Османской империи почивает рядом.

Усыпальницы роскошны.

Обзорная площадка Сулеймание

Через небольшие ворота выходим на обзорную площадку. Вот так выглядит мечеть Сулеймание сбоку: те самые минареты с тремя и двумя балкончиками-шюрфе. Вход на галерею сегодня закрыт.

С обзорной площадки хорошо видна Галатская башня и набережная. Снова и снова не устаем удивляться хаотичной застройке старых кварталов Стамбула и оригинальности крыш.

Это крыши и дымоходы подсобных заведений, кухонь комплекса и прочего. Сейчас некоторые помещения используются по назначению - например, в здании старой столовой находится ресторан.

Говорят, что каждый год Сулеймание понемногу сползает в Золотой Рог, но информация эта в Википедии висит неподтвержденной. Будем надеяться, что никто никуда не ползет и все хорошо.

Прекрасный вид на Золотой рог и Босфор.

А это два минарета Новой мечети. Она находится практически у самого Галатского моста, возле пристани Эминёню. Вроде как рукой подать от Сулеймание, но пешком идти достаточно долго.

Стамбульским котикам везде найдется место :) Котики, оказывается, любимые животные Пророка (ох, как мы его понимаем!) - и в Турции к ним относятся очень лояльно. Котики даже в Айя-Софии тусят невозбранно и даже занимают самые хлебные места.

Обходим мечеть с противоположной стороны - через этот выход можно выбраться наружу, на улицу.

Вот один из трех входов во внутренний двор.

На фасаде висят большие плакаты, склоняющие молодежь к религии.

Этот вход выглядит имхо более торжественно, чем главный: симметричные минареты, роскошный впечатляющий фасад.

Напротив него - подсобные помещения.

Движемся дальше - и вот он, главный вход в мечеть. Многослойные купола, ажурные окна, изящные колонны.

Смотрим налево, проникаемся длиной стены мечети.

Фонтаны для обязательного омовения, скамеечки, крючки для одежды. Правоверные однозначно очень закаленные ребята.

Все эти мелкие детали вырезались вручную. Громадье работы.

Где поесть возле Сулеймание и переждать намаз?