Gerda

День 3. Дарданеллы, Троя, Ассос.

День третий начался рано – в 5 утра. Здорово, что накануне вечером мы купили сухофруктов, потому что с завтраком нам как-то не свезло. Грузимся в Пыжика и двигаем!

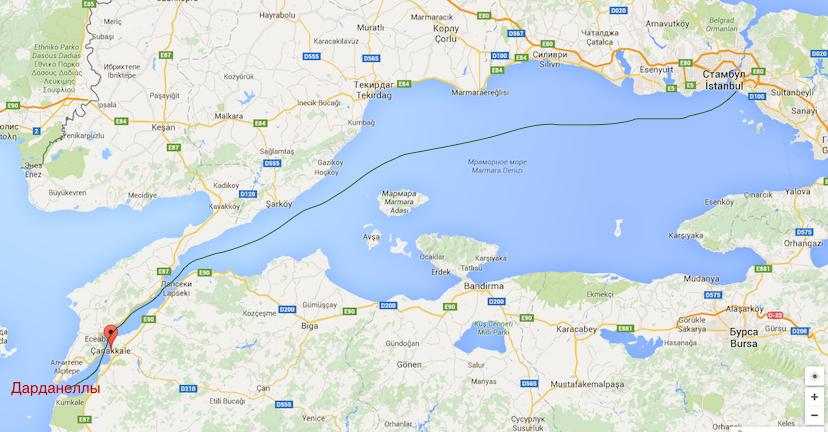

В планах – добраться от Стамбула до Килитбахира, перебраться на пароме через Дарданеллы-Геллеспонт – дальше через Чанаккале в Трою – потом в Ассос – заночевать уже в Пергаме. Планы не то чтобы наполеоновские, но что-то героическое в этом есть.

Арендованный Пыжик ведет себя отлично. Но ему тоже нужно есть, а привезли его нам с почти пустым баком. Это нормальная практика, да – но кто ж знал, что нам будет так сложно найти заправку! Пока мы крутились по Султанахмету (Гармин, мы тебя любим, знаешь?), Пыжик поел дизеля и при выезде на трассу начал тревожно мигать.

Чтобы вы понимали: раннее утро. В сторону Стамбула уже некислый трафик, а чуть позже образовалась монументальная пробка, в нашу сторону - практически пусто, вдоль дороги разве что закрытые супермаркеты и жилые дома. Заправки и цивилизация, как положено, по другую сторону трассы. Мы с почти пустым баком, ни стационарных постов гаишников, ни-че-го. Только светофоры при выезде на платную дорогу (как с ними обращаться, мы пока тоже не знаем, ломимся на свой страх и риск)

Вот возле одного светофора мы и нашли спасительного дядечку лет 50, который написал нам название местности, где будет заправка. Написал - потому что у него с английским не особо, а у нас с турецким сами понимаете. Отдельный квест – искать незнакомые названия на незнакомом языке в незнакомом месте, не зная дороги. Но мы это побороли и нашли заправку как раз тогда, когда уже были готовы вылезать и толкать. Разумеется, дальше заправки пошли как грибы после дождя, но основной вывод мы сделали: заправляться нужно всегда до щелчка. Кроме того, если на гуглокартах отмечена заправка - это еще не говорит о том, что она рабочая. Посему бдим и перестраховываемся.

Выдохнули и поехали.

Килитбахир, Чанаккале, полуостров Галлиполи и Дарданеллы.

Вот этот небольшой полуостров и узкий длинный пролив - стратегически важны для Турции. Нельзя пройти до Стамбула морем, минуя Дарданеллы. Нельзя пройти Дарданеллы, не оказавшись между двух крепостей: Чименлик (в Чанаккале) и Килитбахир (в Килитбахире, соответственно).

В Первую мировую Антанта хотела прорваться в Мраморное море и добраться до Стамбула, максимально ослабив таким образом Турцию. Для этого нужно было как минимум выбить турков с полуострова Галлиполи. В течение нескольких месяцев союзники пытались пробиться, закрепиться, еще раз пробиться, хоть как-то закрепиться - вся эта кровавая тягомотина называется "битва при Галлиполи" или "Дарданелльское сражение". Если кому-то интересны подробности - милости просим окунуться в историю Первой мировой, а мы просто приведем чуть данных:

- мясорубка крутилась 259 дней.

- около 250 000 солдат союзного войска погибли и пропали без вести. Среди них были англичане, французы, австралийцы, граждане Новой Зеландии.

- турки оставили здесь около 186 000 человек.

Кажется, этот полуостров полностью пропитан кровью. Здесь находится огромный мемориал, разделенный на части по странам - французская часть, англичане, новозеландцы, австралийцы, турки...В общем, огромная тихая аккуратная братская могила в молчаливом и светлом городке. Дважды в год - 18 марта и 25 апреля, - потомки погибших приезжают почтить память погибших.

Говорят, что именно битва при Галлиполи послужила серьезным толчком к пониманию Австралией и Новой Зеландией своих отношений с метрополией. Потери молодежи были для этих двух не самых больших стран более чем внушительными. Для Турции же это была серьезная победа - несмотря на большие потери, страна поняла, что ее армия, мягко говоря, достойна уважительного отношения. Кроме того, именно в битве при Галлиполи впервые показал себя молодой офицер Мустафа Кемаль, будущий Ататюрк, Отец нации.

Что можно посмотреть в Килитбахире

Мемориал и музей памяти погибших при Галлиполи.

Крепость Килитбахир. Она была построена в 15 веке турками и, как мы видим, и в Первую мировую показала себя как надежное укрепление. Крепостные стены формируют "сердце", в центре которого находится самое крепость.

Сам городок возле моря тихий и мирный, здесь хватает отелей и ресторанов. Здесь уже пахнет настоящим соленым морем – легкий свежий запах, прозрачнейшая вода с медузами, горластые чайки. Что до пляжей и развлечений – ничего сказать не можем, зимой это явно не самое популярное место для отдыха.

Паромная переправа Килитбахир-Чанаккале

В Килитбахире со всеми нашими проволочками и поисками заправки мы были позже, чем планировали – где-то без четверти часа дня. Паром ходит каждый час, поэтому успели и загрузить Пыжика на паром, и пофотографировать саму пристань. Для местных жителей паром совершенно привычен – до Чанаккале буквально 20 минут.

Это паром - сверху пассажирский салон и кресла на свежем воздухе, внизу помещение для автомобилей и прочих транспортных средств.

Например, для таких:

В кассе платишь за проезд - в этот раз платили наличными, но обычно везде есть возможность оплатить карточкой, - проезжаешь на стоянку и ждешь подхода парома. Проезд Пыжика + двух пассажиров обошелся нам в 30 лир.

Тишь, гладь, живописность, снующие катера и баржищи.

На пароме можно ехать как в салоне – в тепле и на мягких сиденьях, так и на свежем воздухе. Мы, разумеется, гарцевали по всем доступным для пассажиров плоскостям.

По всем доступным и недоступным плоскостям гарцевали и чайки.

и прочие мелкие птахи.

Птицы периодически устраивали целые представления. Общее впечатление - склочные и вредные зануды: делить на этом пароме нечего, еды нет, поэтому гоняние друг друга из одного угла в другой иначе как общей противностью птицы объяснить не получилось.

Маяк и рыбак. РомантИк.

Трафик в Дарданеллах впечатляет. Это, конечно, не Золотой Рог и не Босфор - но здесь берут не количеством, а размерами.

Чтобы пропустить вот этого товарища, мы здорово замедлились. Но вот вам - какие разные суда ходят по миру. Нас - впечатлило.

Еще один габаритный товарищ.

Птицы топчутся :)

Перед самым носом шурхают грузовые баржи.

Крепость Чикемлик в Чанаккале. Сейчас в ней музей.

Пристань в Чанаккале.

Переезд из Килитбахира в Чанаккале занял около 15-20 минут. Сказать, что паромная переправа через Дарданеллы это чего-то особенного – так таки нет. Все быстро, просто, утилитарно.

Прямо с парома выезжаешь в город и от него уже прямая отличная дорога в сторону Трои. Указателей много, они хорошо заметны, промахнуться сложно. Городок небольшой, улочки засажены еще непривычными для нас пальмами, солнце яркое, погода отличная, курс на Трою взят :)

Про заправки.

В Украине почти на каждой заправке можно хотя бы кофе попить, а чаще всего – и поесть. В Грузии заправка – это заправка для машин, а люди должны есть в специально отведенных для этого местах. В Турции – нечто среднее: где-то есть магазин + какая-никакая кафешка, где-то только магазин, а кофе нет даже растворимого L

Обычно на турецких заправках можно расплатиться, не отходя от машины – но есть и такие, где платить нужно в самом помещении заправки.

Троя

Начинается со стоянки (5 лир), стандартного КПП и котиков. Мы с нашими музейными картами сэкономили тут по 20 лир на брата. Считая с прошлым днем, экономия составляет 80 лир. Отлично, удобно, разве что нет собственных билетиков, которые так приятно потом хранить.

На входе в комплекс есть музейный магазин с кофемашиной (важно :)), Троянская Конища и древний грек, предлагающий взгромоздиться на колесницу.

Конищу мы, разумеется, освоили. Здесь даже вопроса не стояло - "лезть или не лезть". Лезть можно даже большой толпой, на двух этажах разместится много народу.

Движемся по указателям. Территория здесь не очень большая, совершенно как-то очевидная, так что заблудиться получится вряд ли.

Первое - конструктор колонн

и сад амфор (пифонов). Здесь же прямо на земле лежат остатки терракотовых водопроводных труб.

Движемся дальше и приходим на... на первый взгляд это больше всего напоминает совершенно беспорядочную стройплощадку.

Да. Троя - совершенно не то, что мы представляли себе после Илиады и древнегреческих мифов.

Вы не найдете "того самого легендарного" города, где ходили Елена, Парис, Менелай, Ахилл, хитроумный Одиссей и прочие Лаокооны. На этой территории, вот прямо под нашими ногами люди жили несколько тысячелетий - соответственно, культурных пластов здесь накопали как минимум 10, и каждая из этих Трой по своему интересна.

Начало экспозиции. Можно идти как справа налево, так и слева направо - мы пошли направо.

С одной стороны - крепостная стена Трои (!!!), со второй - стена Трои (!!!). Между ними - дорожка для жаждущих погрузиться.

С самой высокой точки Трои мы пытаемся представить себе море и греческий флот.

Получается слабовато, но...

Если мы посмотрим на современную гуглокарту, увидим, что Троя находится на возвышенности, а современные поля - немного ниже. Чего бы, собственно, не допустить, что в низинке было море?

В Трое раскопано около десятка культурных слоев - от неолита до поселений нашей эры, и гомеровская Троя - одна из нескольких.

- Троя 0 (Кумтепе) - период неолита.

- Троя 1 (3000—2600 гг. до н. э.) - небольшое примитивное поселение, было уничтожено пожаром

- Троя 2 (2600—2300 гг. до н. э.) - богатое и развитое поселение. Именно здесь Шлиман раскопал огромный клад с оружием, украшениями, предметами быта и решил, что это та самая Троя, описанная Гомером. На самом деле до "той самой Трои" было еще больше тысячи лет.

- Трои 3, 4,5 (2300—1900 гг. до н. э.) - поселение есть, но нельзя сказать, чтобы оно было уж таким продвинутым. Живы - и ладно.

- Троя 6 (1900—1300 гг. до н. э.) - достаточно большой и развитый город, был уничтожен землетрясением.

- Троя 7A (1300—1200 гг. до н. э.) - вот теперь мы добрались до "той самой Трои". Огромных сокровищ здесь не нашли - поселение было разграблено афинянами.

- Троя 7-B (1200—900 гг. до н. э.) - после афинян Троя пыталась подняться, но была захвачена завоевателями из Фригии

- Троя 8 (900—350 гг. до н. э.) - жители Трои - алеанские греки. Большой, активный, популярный религиозный центр.

- Троя 9 (350 г. до н. э. — 400 г. н. э.) - город потерял свою религиозную значимость, но продолжает быть одним из центров эллинистической эпохи

Трои - с первой по девятую

Разумеется, каждая из Трой сохранилась неравномерно - где-то отлично себя чувствуют крепостные стены, где-то хорошо сохранился дом с мегароном, где-то - Одеон и булейтерий (селищна рада). Археологи раскопали и промаркировали много всего, но раскопки еще ведутся - и в любом случае вряд ли получится увидеть цельную собранную как Лего хотя бы какую-нибудь из Трой.

Поэтому рядом могут быть пометки о самых разных Троях.

Вот так выглядят ходы-переходы. Информационных стендов здесь хватает.

Дом с мегароном, Троя II. Обратите внимание :) в путеводителях Lovely Planet это называется дом Мегарона :)) сложности перевода, наверное. Мегарон (Википедия) - тип постройки, прямоугольное здание с очагом посередине.

Вход в аристократическую часть города и часть укреплений.

Море и греческие корабли, кстати, могли быть и там, прямо по курсу.

Санктуарий - святилище. Здесь было раскопано много предметов культа, украшений, бытовых мелочей.

Храм, построенный (предположительно) богам Самофракии.

Театр - по сравнению с многими другими городами совсем небольшой, сохранился неплохо.

Полукруг в правой части - булейтерий, сельсовет. Здесь собирались граждане, имеющие право принимать решение за весь город и (теорически) на благо города.

Ну и котики, да. Котики тут везде.

На все про все в Трое ушло около двух часов. Да, то, что раскопали археологи - совершенно нецельная картина и неспециалисту достаточно малопонятная.

Однако наше мнение по поводу ехать - да. Погружение странное, но очень приятное. Нам крупно повезло - зима нетуристический сезон, и бродили мы по Трое практически вдвоем. Тишина, шелестят оливы, где-то поблизости чирикают птицы, солнце, небо и многотысячелетняя история прямо под твоей пяткой...Очень чувствуется время.

Немного про полезное

Именно в Трое мы начали собирать гидскую литературу. В музейных магазинах обычно есть приятные хорошо иллюстрированные издания об этой локации и о ближайших - турецкий, английский, немецкий, иногда итальянский и французский, русского мало-мало, но есть. Украинского пока что нет.

Книги достаточно недешевые, но классные. А с нашей любовью к путеводителям это не только полезно, но и очень приятно. С нашей музейной картой - 10% скидки, нужно не забыть спросить о скидке.

Последняя на сегодня туристическая локация - Ассос

Ассос - один из крупных портовых греческих городов. Здесь когда-то была философская школа, найдены развалины гимнасия, неплохо (судя по фотографиям) сохранились остатки храма Афродиты, театр, некрополь, укрепления. Ассос находится на холме, и судя по остаткам - практически весь холм был застроен.

В свое время там живал и писал даже Аристотель - но уехал перед персидским нашествием и нанялся в учителя к юному Александру Македонскому. Персы, как и положено персам в Греции, вели себя похабно, перевешали кучу населения, нагадили в городе и сели в этом всем править. Выставил их из города Александр Великий в своем длительном путешествии под девизом "Выдай персам люлей и иди дальше".

Мы решили начать обследование снизу и потом подняться наверх.

Проход - удивительно! - через банальную "вертушку". Ни одного человека охраны. Но мы как люди с музейными картами и неуемной жаждой информации и достопримечательностей, решили что таки можно - а если кто-то спросит билеты, мы приличные люди с картами. Бумажными, электронными и музейными.

Нижние достопримечательности

Внушительный театр сохранился достаточно хорошо. Кстати, турецкие власти в 2013 году обдумывали возможность использовать его для концертов - после реконструкции в театре могло бы разместиться 4-5 тысяч человек. Но судя по тому, что мы видели - как-то недосуг (вот и хорошо, кстати).

Возле театров можно побродить по достаточно аккуратным дорожкам - но видно, что туристов больше привлекает верхняя часть города. Выше театра находилась агора и северная стоа, левее - некрополь, Западные ворота, раскопанная древняя улица, жилые кварталы. Судя по карте, далеко справа находятся Восточные ворота.

Здесь тихо, ни одного человека кроме нас - только где-то в кустах истерически блеют бараны.

Перемещаемся к следующим достопримечательностям - немного возвращаемся вверх по дороге и вот он, некрополь и Западные ворота.

Прикольно, что здесь вход закрыт совсем и даже проволокой закручен. Печаль. Наш скил лазанья по заборам и деревьям слегка притух с возрастом, но штурмануть невысокий заборчик мы еще в состоянии. Да, мы перелезли через забор и почувствовали себя лютыми нарушителями, которые ну ооочень стремятся приобщиться к культуре Древней Греции.

На этой стороне находятся Западные ворота - пешеходный вход в город, гимнасиум, некрополь. Если пройти дальше за ворота - мы дойдем до театра.

Сохранилась часть городских укреплений - но мы хотим увидеть еще и верхний город.

А солнышко уже садится, нам приходится расчитывать наши экскурсии всего-то до 5 часов вечера.

Таким же пионерским способом выбрались наружу, сели в Пыжик и поехали наверх.

Крайняя печаль, которую мы, впрочем, предполагали: мы не смогли найти въезд в старый город, запутались в крутых улочках, мусорных баках, курицах и обязательных котах. Собственно, и на гугл-картах мы подъезд не определили, понадеялись на указатели - и судя по всему, просто пропустили поворот.

Зимой вечереет очень быстро, нам еще гнать до Пергамы - поэтому увы и ах. Храм Афины мы увидим как-нибудь в следующий раз.

Вообще-то мы еще доме понимали, что в третий день мы можем все и не закрыть - слишком много тонких мест с переездами. Так и получилось.

Дорога до Пергамы.

От Ассоса до Пергамы дорога просто отличная. По дороге бронируем номер в первом попавшемся отеле, который обещает нам покормить прямо там - это La Bella. Нужно сказать, что это самый комфортный и самый вкусный отель. Искренне рекомендуем его.

Отличный ресторан, отличные номера, сплошной уют и тишина.

Наши важные моменты:

- ранний выезд - выехать из большого города мимо пробок очень важно.

- заправляться заранее - это здорово экономит время и нервы, особенно нервы :)

- перекусы и вода в машине должны быть обязательно. Это тоже экономит и время, и нервы.

- нужно чекать подъезды и подходы ко всем памятникам и локациям.

День 2. Археологический музей, Айя-София, Голубая мечеть, вечерний Галатский мост и пристань Эминёню

Второй день начался как у приличных людей – с завтрака. Картошка фри, сосиски, холодная картошка со всяческими приправами, омлет, несколько видов сыров, ветчин и колбас, оливки, сладости и разные к ним топпинги. И оливье :) И да, теперь мы знаем, какова на вкус настоящая свежеприготовленная мягчайшая фета. Кофе, к сожалению, только растворимый, и это печаль.

После завтрака пошли осваивать Стамбул.

Мы живем в историческом центре – Султанахмете. Здесь в каждом доме если не отель, то сувенирный магазин, если не магазин, то туристическое бюро. На сувениры мы пока не смотрим – но их нам отчаянно предлагают. Не покупаем – хотя бы визитку, но обязательно сунут в руку.

Эти псевдотиффани совершенно замечательно выглядят вечером.

Традиционная и не очень керамика. Рыбы в стиле "оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем".

Сумки, сумочки и сумочечки. Шарфы и палантины, пончо и накидки.

Про застройку

Старый Стамбул плевать хотел на эти ваши градостроительные планы и квадратно-гнездовую застройку! Прямых углов здесь мало, как мало угловых домов стандартной прямоугольной формы.

Кораблевый дом. Даже с трубой.

Старая крепостная стена притаилась.

И снова котики. Это кошлатое нечто живет возле нашего отеля. Греется на солнышке и заразительно зевает.

Что ты смотришь на меня, человек?

Несмотря на густую застройку и вообще безумное количество народа, старый Стамбул достаточно активно расстраивается, но хватает и пустырей. На одном из них – толпа кошек.

Трогательная косоглазая морда.

Доверчивый и любознательный.

Мы движемся к Археологическому музею - крепостные стены заставлены лавочками и всякими турагентствами.

Кое-где задрапированы платками и рекламой.

Остановка трамвая. Вообще у нас было некоторое маньячество по трамваям - мы им посвятим отдельный пост :)

В каком мы веке? Где мы? Совсем какой-то американский дом.

Ну да, с прямыми углами Стамбул не церемонится.

Дорога к музею через еще один музей - Великой Порты. Сюда мы не заходили. В старом городе оооочень много интересных туристических локаций, нам уже интересно - сколько времени нужно на все музеи и интересности?

Приближаемся к Археологическому музею. Честно - трепещем. Пока что мы видели только Восток и ислам - а тут начинается Древняя Греция.

Прикольно, что в Стамбуле совершенно естественно соседствуют современные дома, крепости, мечети и старые деревянные надстройки. Кстати, на первом этаже - аутентичные кафешки, сладкоежкин рай и большой ресторан.

Возле этого заметного деревянного домика - поворот к музею. Непременные каштанщики, кукурузнищики и бубличники. Бублики с Нутеллой поразили нас в самое сердце. Но если бы мы ели все, что поразило нас в самое сердце - домой вернулись бы два Колобка.

По указателям движемся к Музею.

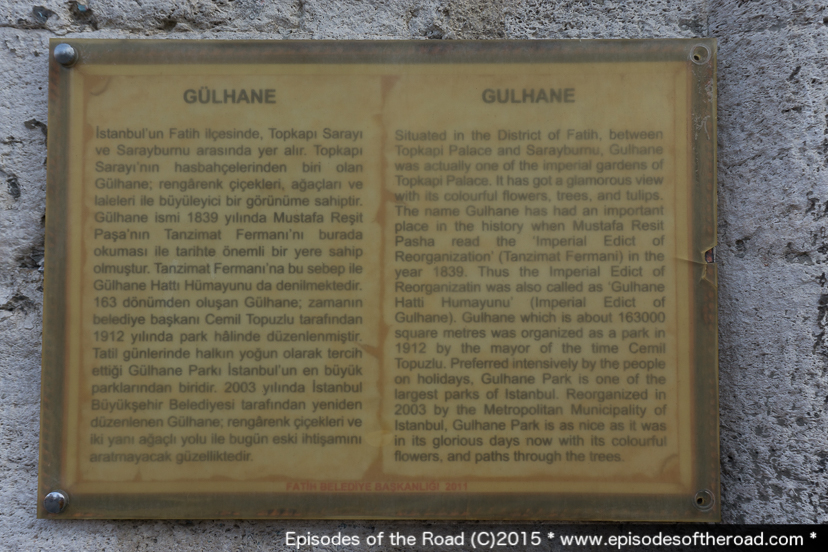

Проходим в парк Гюльхане.

Парк Гюльхане находится в районе Фатих - одном из исторических районов Стамбула. Это внушительный парк в 163 000 кв м, одно из любимых мест для прогулок местных жителей и туристов. Летом здесь, как понимаем, настоящий цветник.

Место историческое - в 1839 году здесь были зачитаны тезисы так называемых Танзиматских реформ, мегапродвинутых на тот момент: реформы гарантировали безопасность жизни, чести и имущества всем подданным великой империи, вне зависимости от вероисповедания, обещали честное и современное налогообложение, намеревались оптимизировать воинскую повинность, открыть школы и училища. Благими намерениями и свежо питание, но увы.

На входе в парк Гюльхане - кошкин дом и обитатель.

Задумчивая философическая рыжая морда

Через парк мы проходим к Археологическому музею.

Вот так неброско тут стоят античные статуи:

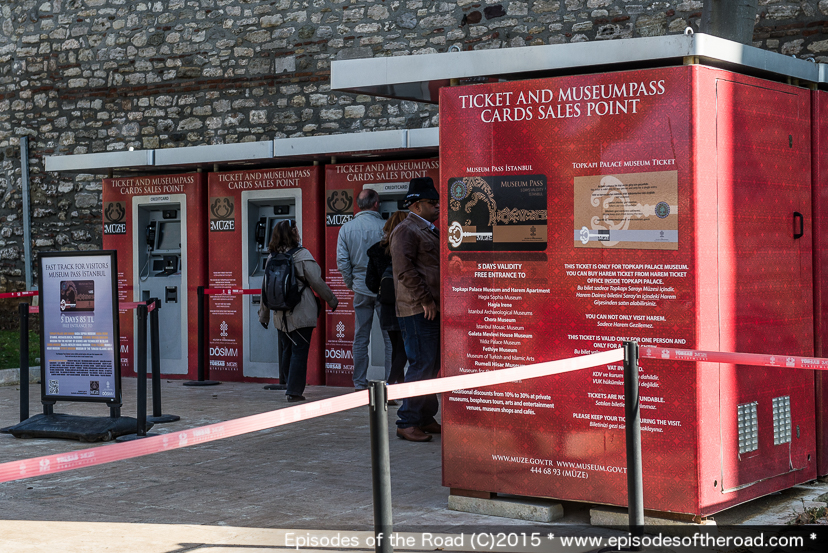

На входе в Музей мы купили музейные карты - полезнейшее изобретение МинКульта Турции. С ними мы экономим кучу денег на билетах в музеи - а они тут недешевые, - и не стоим в очередях на входе.

В музее мы провели около полутора часов. По-хорошему, при полной экспозиции и так, чтобы все обойти с чувством, толком, расстановкой, вам понадобится не меньше 3-4 часов.

Для нас большая часть экспонатов была закрыта - в музее идет реставрация и ремонт. Но самый-самый сок для посетителей доступен.

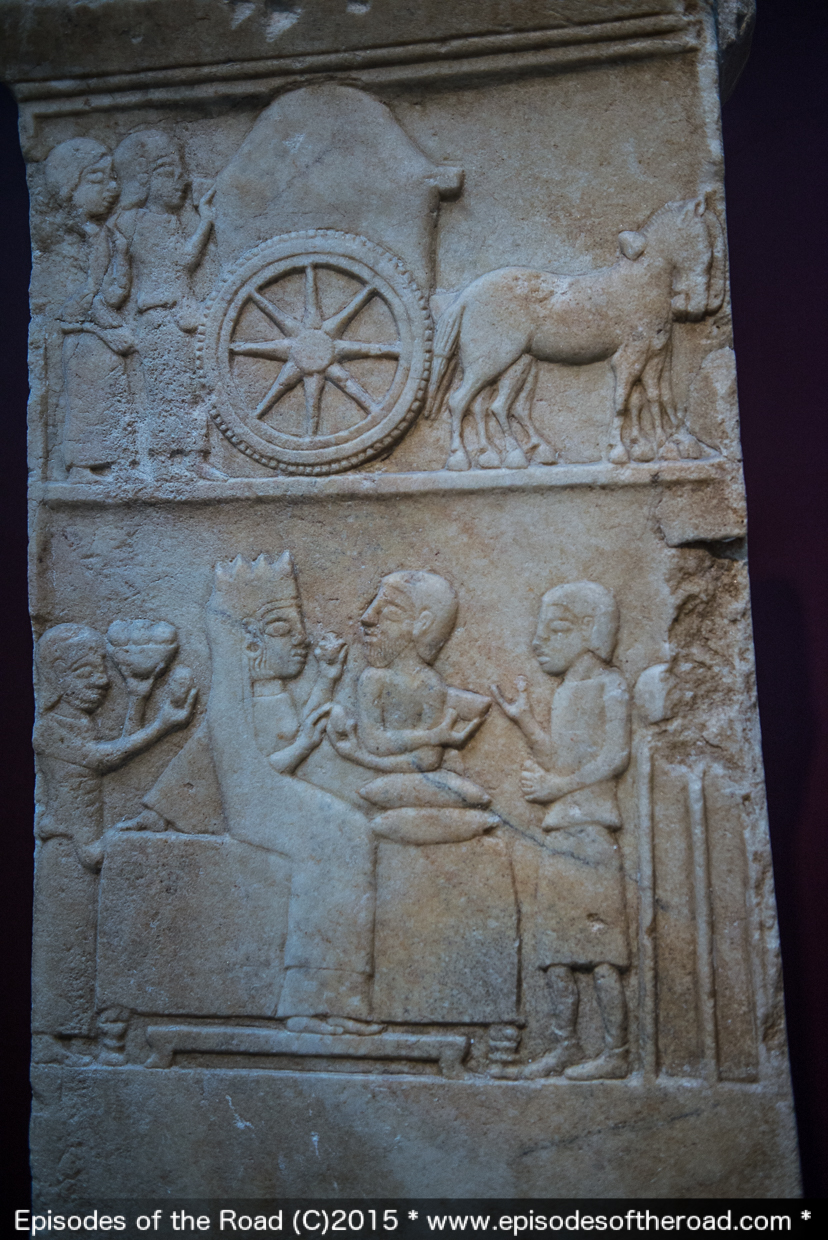

Частично восстановленные фризы с храма Афродиты.

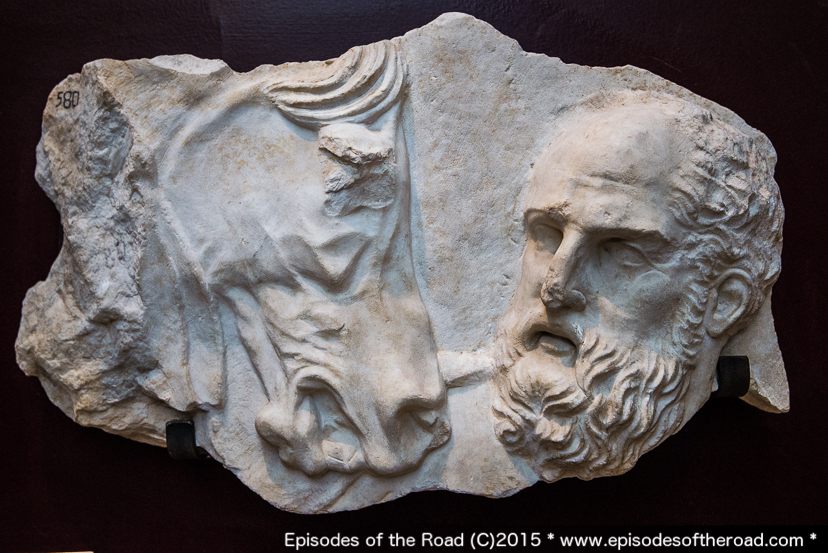

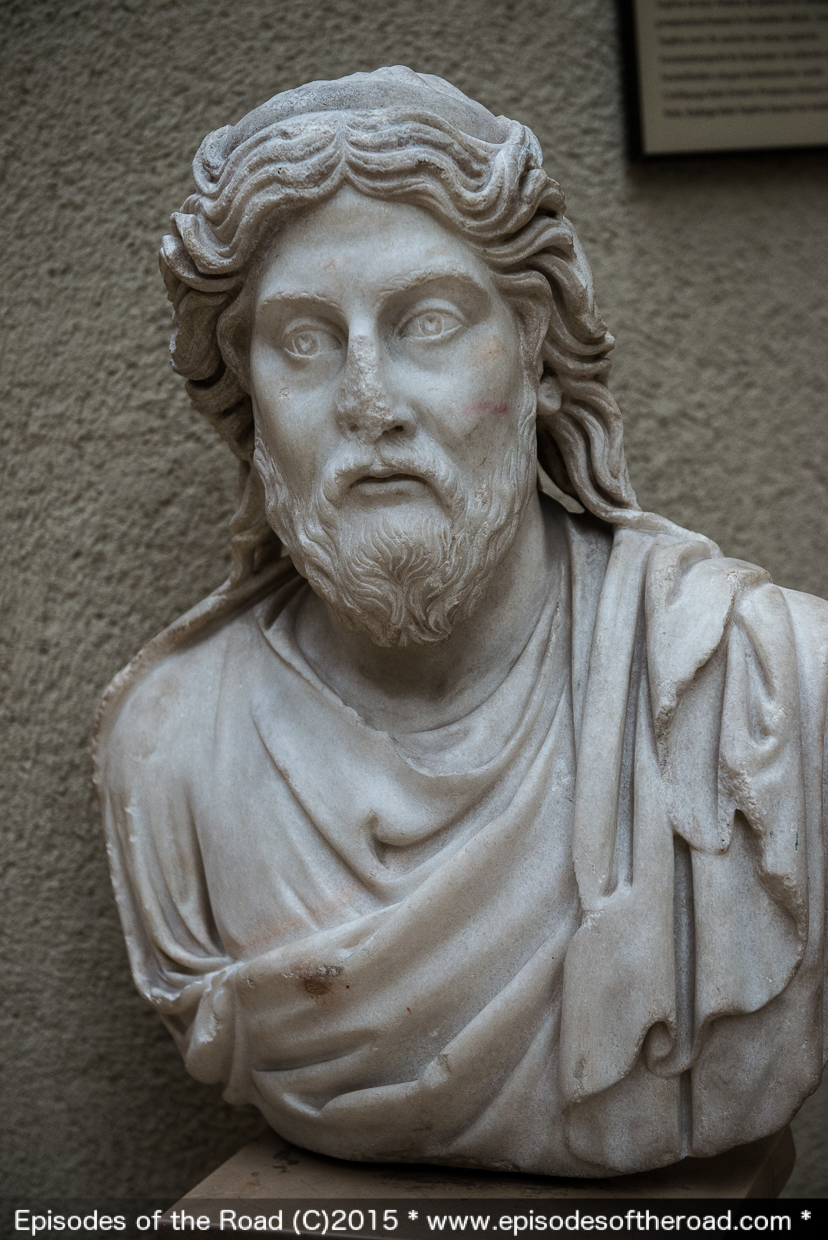

Александр Македонский. Да, это та самая голова Александра Великого работы Лисиппа.

Кариатида (римский период). Начинаем понимать Пигмалиона.

Женщина в химатионе

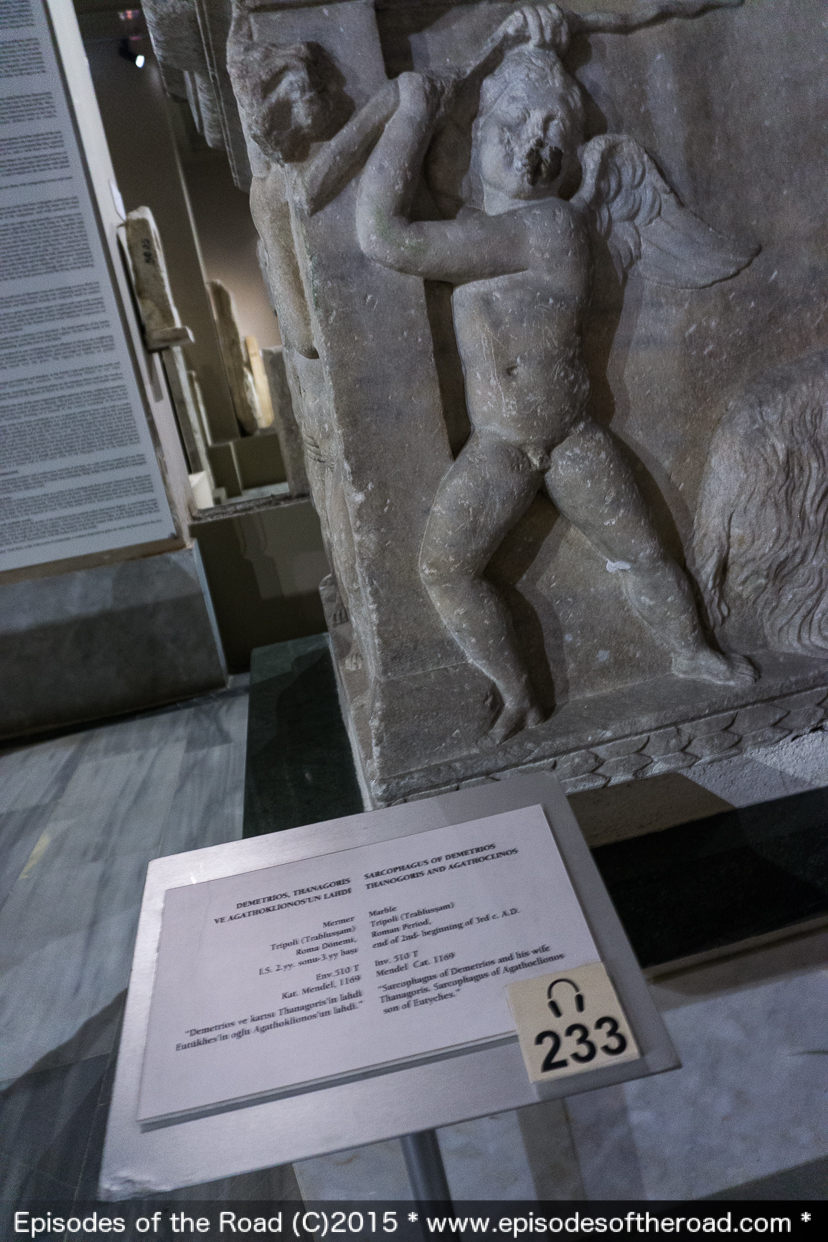

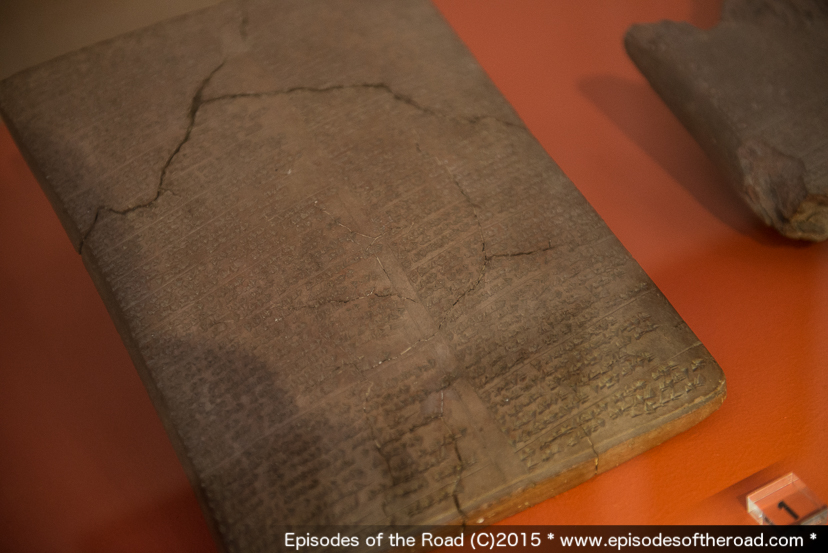

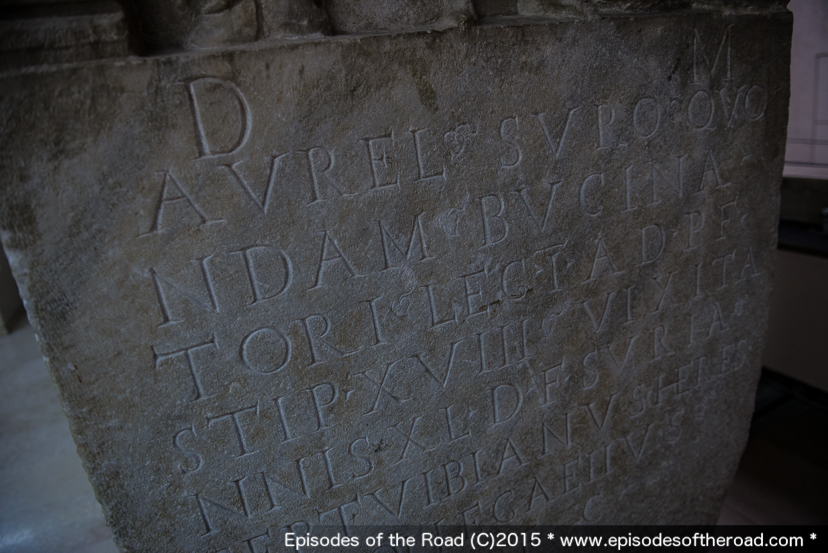

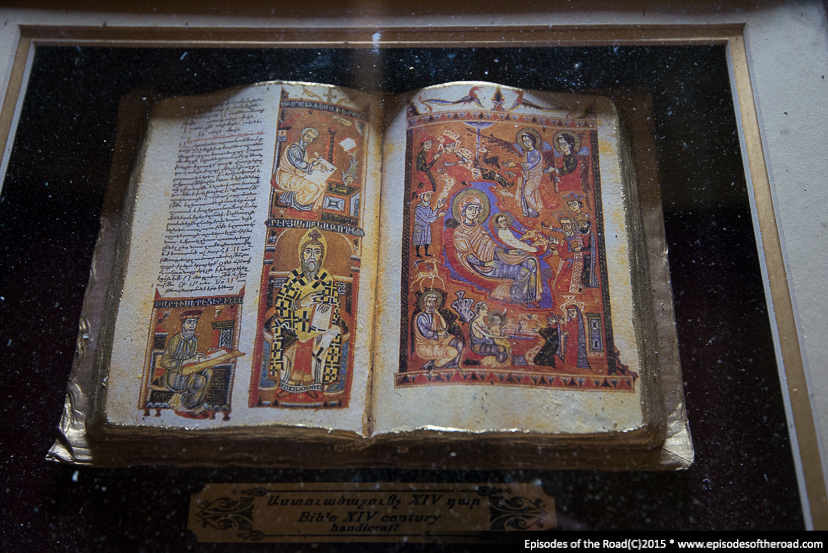

Здесь представлены великолепные римские и греческие статуи, саркофаги разных периодов и с разных территорий, фризы с храмов, хеттская керамика и первые в нашей цивилизации документы - это не музей, а сплошной восторг.

По нашему мнению, Археологический музей обязателен к просмотру.

После него мы прямиком рванули во дворец Топкапы. Отдельная прелесть исторической части Стамбула в том, что она невелика и большая часть интересных локаций находятся недалеко друг от друга.

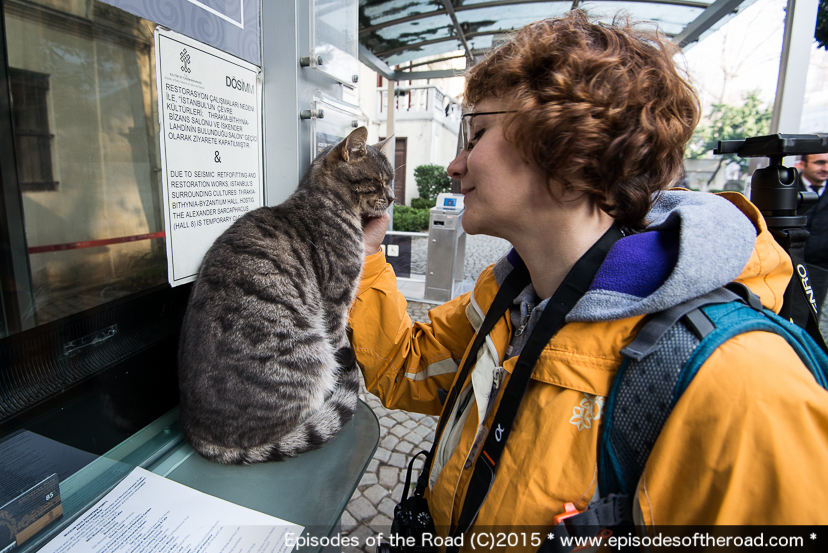

Ну и в котиках прелесть старого Стамбула тоже выражается. Даже измеряется, пожалуй.

Дворец Топкапы - многовековая султанская резиденция. Вторые ворота - Ворота приветствия. Сказочные декорации какие-то на первый взгляд. Мы выкладываем несколько обзорных фотографий в общедневную статью - и по каждой же достопримечательности будет отдельная статья.

Богатая отделка зданий, много золота и мрамора, уникальное сочетание архитектуры разных эпох, изникская вручную расписанная керамика, много интересных экспозиций и великолепные виды на Босфор и Золотой Рог.

Зал заседаний дивана.

В помещении дивана сейчас несколько небольших, но очень интересных экспозиций.

Ворота в третий двор Топкапы - святая святых дворца. В третьем дворе находились личные покои султанов и прочие необщественные помещения.

Покои, в которых проводились самые секретные беседы и принимались самые судьбоносные решения.

Четвертый двор - самый тихий. Здесь можно полюбоваться на Босфор.

или на бухту Золотой Рог и Галатскую башню.

Пройдя весь дворец Топкапы, мы выходим через Первые ворота Топкапы. Это собственно и был самый главный вход - сюда можно было въезжать верхом всем желающим. А вот во вторые ворота - ворота Приветствия, - верхом мог въехать только султан и валиде-султан (султанская мать).

Фонтан палачей. Говорят, здесь палачи омывали руки и оружие после, гм, использования.

Груда магазинчиков - сувенирный рай.

Хотите наложницу в спальню? Не вопрос :)) Выбирайте!

Туристов много - несмотря на низкий сезон. Туристические группы обычно отмечаются какими-то яркими деталями - чаще всего флажками, а этот креативный дяденька использует большой красный зонт.

Бублики. Они везде! Цена - 1,5 - 2 лиры. Наполнители - всяческие сладости, например, нутелла.

Выходим в сквер - в нем смотрят друг на друга два здания с удивительной историей - Айя София и Голубая мечеть. Эта полупризрачная прелесть дымного цвета - Голубая мечеть.

Для начала мы идем в Айя Софию. На входе - обязательные котики. Няврррррр.

Айя София - изначально христианский собор святой Софии, который по приходу турок превратился в мечеть Айя София. Собор оброс минаретами, добавил внутри помещения минбар, михраб и место для моления султана и высокопоставленных дам, потерял множество христианских фресок и приобрел геометрические и растительные узоры.

Сейчас Айя София - и музей, и мечеть. Здесь проводятся и экскурсии, и... службы? (не знаем, как правильно это называется в исламе).

Котэ по соборам ходят как у себя дома. Этот вот сидит почти в центре земли (по понятиям византийцев) и чувствует себя именно что пупом земли. И транслирует всем этот факт.

Одна из немногих сохранившихся мозаик византийского периода.

Парочка, поразившая нас в самое сердце :))

С верхней галереи открывается вид на весь собор. ЖЖжууутко жаль, но леса здорово мешают.

Мозаики и росписи здорово пострадали в процессе завоевания Константинополя, да и потом их не особо-то берегли. Часть была просто уничтожена, часть - заштукатурена и вот теперь реконструируется понемногу.

Одна из самых известных достопримечательностей Айя Софии - Плачущая колонна. Загадайте желание, суньте палец в дырку (как это делали до вас миллионы и миллионы :), проверните его - вот, собсно, и все. Можно сказать, что желание у вас в кармане. Гм.

А над Стамбулом - совершенно прекрасная погода и удивительное небо. Это вид на Айя Софию.

Видите большое серое здание перед Айя Софией? А где оно на предыдущем фото? Нету? То-то же...Мы сами потерялись и здание тоже потеряли.

Каштаны, кукуруза, бублики - все это одуряюще пахнет на свежем воздухе, и народ поглощает плюшки в неимоверных количествах. Мы пока держимся.

От Айя Софии до Голубой мечети - 5 минут прогулочным шагом через сквер. Сквер очень живописный, хотя и совершенно лаконичный.

Фонтан в сквере фонтанирует несмотря на январь. И пальмы себя прекрасно чувствуют. А как себя чувствует Голубая мечеть - мы сейчас будем смотреть.

Вход во внутренний дворик мечети.

Верующих много, туристов много, но все спокойно и организованно как-то.

Внутри Голубая мечеть удивительно воздушна и красива. Много света, много свободы, много пространства - очень радостное место.

На украшение мечети пошла...ну ни много ни мало, а целая фабрика изникской керамики. Фабрику обязали работать только на мечеть, забросить все остальные заказы - а на заказе от одного только султана долго не протянешь. Фабрика обанкротилась, но таки закончила Голубую мечеть. Можно сказать и по-другому: Голубую мечеть закончили, но фабрика обанкротилась. Неизвестно, сколько шедевров человечество недополучило от погибшей фабрики - но Голубая мечеть однозначно потрясает.

Внутри - молитвенное место для мужчин-мусульман. Барышки молятся за специальной загородочкой, чтобы не смущать умы, наверное...

После Голубой мечети мы прогуливаемся по площади Султанахмет. Уличной еды тут много, но мы соблазнились только мороженым.

Стамбульское мороженое - это нечто :)) Оно маслянистое, как крем, плотное, сытное, ароматное, а какие тут мороженщики! Из банальной продажи мороженого они устраивают настоящее шоу - перебрасывают шарики мороженого из одного стаканчика в другой, измазывают тебя в мороженом, почти роняют его тебе на руки - куда там барменам!

Потрясающее мороженое, надо сказать. Очень и очень.

Возле площади Султанахмет стоит вот такой туристический автобус. Здесь, кстати, можно купить карты Стамбула, карты общественного транспорта - крайне полезная штука, кстати.

Мы движемся к Цистерне Базилике. что прекрасно в центре Стамбула - так это компактное размещение всяких туристических интересностей. рукой подать просто до всего.

Трамваи. Здесь отличная трамвайная сеть, которая связана с метро и здорово разгружает город. Да, если сравнить с Киевом - здесь трамваи куда более полезны.

Движемся к Цистерне Базилике...Дорога эта, кстати, перекрывается по часам - она то пешеходная, то проезжая часть.

Цистерна, кстати, внешними размерами не поражает - неброское блеклое здание, только очередь показывает что "что-то дают".

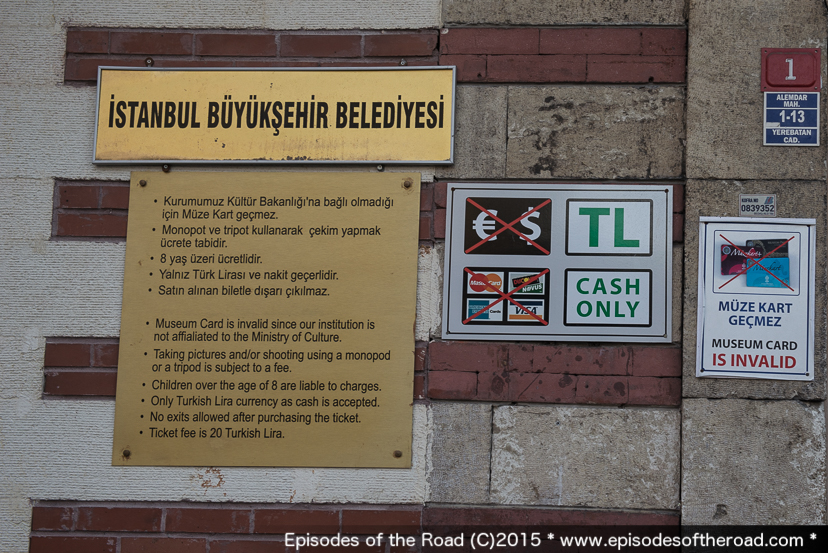

Важные моменты про Цистерну:

- здесь принимают только кэш и только турецкие лиры.

- здесь не работают музейные карты (Цистерна подчиняется муниципалитету Стамбула, а не МинКульту Турции)

- в "человеческое" время сюда лучше не соваться - толпы народу те еще.

С одной стороны, можно было бы поменять деньги и рвануть еще в Цистерну...Но мы решили не тратить время в очереди, а посмотреть, что здесь вообще на улицах, подышать местным воздухом и, может быть, таки схомячить бублик с Нутеллой.

Про валюту, кстати, и про обменники

Стамбул полностью ориентирован на туристов, и проблемы в обмене валюты нет вообще никакой. Доллары такие и сякие, евро, иены, фунты стерлингов - здесь представлена практически любая популярная в мире валюта.

Менять можно в банках или в пунктах обмена - в банках курс может быть немного приятнее, зато в пунктах обмена не берут процент за услуги. Обменников, как и банков, более чем достаточно.

Специализированная урна - исключительно для окурков :)

Прогулялись по самому центру Стамбула и увидев самый сок, возвращаемся назад - вдоль тех же крепостных стен.

Совершенный разрыв всего - местные трамваи. Они очень вместительные, быстрые, теплые, комфортные и отлично разгружают город.

Кабины в трамвае находятся и спереди, и сзади - такая себе двухголовая змея. Опять же - экономия городского места на кругах для разворота трамвая. Профит!

Рекомендуем, кстати, обзавестись картой с маршрутами общественного транспорта - она подробная, удобная и простая.

Мимо этого чудного ресторанчика мы проходили утром по дороге в музей. Вот сидит тетенька и прямо при вас месит тесто для вашего личного лаваша. Милое такое место с элементами национального антуража.

А вот как выглядят вечером псевдотифанные светильники. (Смотришь так вот и думаешь - надо было брать....какая все-таки радужная прелесть)

В принципе, на этой фотографии мы видим почти все, что рекомендуют привозить из Турции: кожаные сумки и куртки, золото и всякую керамику. Для полноты картины не хватает только магазинчика со сладостями.

Кроме магазинов и магазинчиков здесь - ну, как и положено, - множество разнообразных едобельных заведений. Они заслуживают отдельного рассмотрения. Первое, что сразу бросается и не только в глаза - зазывалы. Они кричат, хватают за руки, предлагают меню, расписывают прелести кухни. И совершенно нельзя предсказать - будет ли здесь так вкусно, как обещают.

Одна из центральных улиц старого Стамбула. Если присмотритесь, увидите, как близко к тротуару находятся трамвайные пути. И это, между прочим, еще не самый узкий тротуар!

Под вечер все магазины начинают сиять

По узким улочках носится орава автомобилей, автобусов, трамваев и людей. Да, стамбульцы совершенно пофигистически относятся к ПДД.

Доставка горячего прямо к дверям трамвая! Только в Стамбуле!

Тротуар - метра полтора от силы. Да, поначалу было оооочень неуютно, если не сказать стремно.

Вот мы догуляли до действительно знакового места. Это здание вокзала Сиркеджи, того самого, откуда отправлялся легендарный Восточный Экспресс. Здесь есть ресторан с предсказуемым названием и музей, понятно, чему посвященный :)

Фасад на реконструкции, и нам доступны только боковые крылья здания. Снаружи вокзал выглядит точно так же, как 100 лет назад - внутри, разумеется, много изменений. Помещения светлые, просторные, великолепно продуманные - как, впрочем, весь общественный транспорт Стамбула.

Небольшая памятная табличка.

Со станции Сиркеджи буквально за 3 с небольшим минуты вы доберетесь до азиатского берега Стамбула. Подводная ветка метро Мармарай запущена совсем недавно и, насколько мы можем судить, здорово разгружает и паромы, и трамваи, и все остальные виды транспорта. Подводное метро...Эх, нам бы в Киев турецкий метрострой :(

Три минуты неспешным шагом в сторону набережной - и мы на большом современном перекрестке

О! Редкая для Стамбула пташка - люксовая машина, еще и желтого цвета. 98% стамбульских легковушек - белые, а желтые обычно такси.

Вид набережной с набережной. Ежевечерняя иллюминация - город как картинка.

Предновогодняя Галатская башня. Это еще одно must see в Стамбуле - и мы до нее доберемся. А в ближайших планах - найти рыбный базар возле Галатского моста. Говорят, он впечатляет.

По дороге к базару нас впечатлили вот эти красавицы.

Небольшой оффтопик. Перед поездкой мы перелопатили много форумов и по большей части рестораны под Галатским мостом там не жалуют: дорого, несвежие блюда, бессовестное обсчитывание наивных туристов и так далее. Нам повезло значительно больше - все было вкусно, сытно, свежо и ненавязчиво. Так что со своей стороны мы Галатский мост можем и порекомендовать. Не так страшен черт, а рыба там хороша.

Сулейманиэ - еще одна жемчужина Стамбула. Здорово смотреть на настоящее здание и узнавать его:) На переднем плане - набережная Эминёню - популярное и, говорят, вкусное место. Вот чуть позже пойдем и проверим - нам по дороге.

Если в первый вечер мы свернули с Галатского моста направо, то сегодня поворачиваем налево, и практически сразу натыкаемся на рыбный базар. Ясно, что утреннего великолепия мы уже не застали, но и вечером можно купить очень даже неплохую рыбу. Она лежит на льду, обложена свежими листьями папоротника, пахнет пристойно, так что теоретически все должно быть ок.

Даже кыся сидит и ждет угощения. А кошки, как известно, плохую рыбу есть не будут.

Ассортимент в лавках практически одинаков.

Поэтому каждая точка старается привлечь к себе внимание.

К сожалению, рыбное время закончилось и бургеров тут уже не делают. Увы нам :)

Но есть счастливчики, для которых стол тут таки накрыли :) Чайки. Ох, какие ж они горластые, шумные, драчливые! Совершенно не боятся людей, буквально под ноги кидаются продавцам рыбы и едва ли не из рук пытаются выдрать рыбину.

Совершенно беззастенчивые носы. Коты, кстати, им совершенно безразличны: рядом пасся кот - чайки на него просто плевать хотели.

Паромы штурмуют пристань Эминёню.

Полюбовавшись на рыбку, топаем через Галатский мост на свою сторону Стамбула. Вот она, "Новая мечеть". Она уже больше 400 лет как новая, да :)

Спускаемся с моста направо на пристань Эминёню...

...и попадаем в царство уличной еды. Популярность киевской перепички - детский лепет по сравнению с популярностью рыбных бургеров!

Это явно излюбленное место - тут едят целыми семьями и большими дружескими компаниями. Каждый ресторанчик оформлен по-своему, здесь вот народ на бочках сидит и на бочках же и ест.

Детишек выгуливают до поздней ночи. Вообще душевное такое место, живое, насыщенное и радостное.

Чудные псевдотиффани-светильники :)

И чуть-чуть Китая внезапно.

Здесь огромное разнообразие всякой еды - вот овощи и фрукты в кисловатом маринаде

Гуляем дальше. В подземных переходах продают все и вся - как и у нас. От часов до игрушек, от зонтиков до спортивных костюмов Abibas.

Случайно попадаем на местный небольшой рынок сладостей. Вернее, здесь можно купить все - от сладкого до мужских носков и дорожных сумок.

Сухофрукты, орехи, чурчхела, рахат-лукум...

Черчхела, чай, специи...

Специи, лук, перец, грибы...

Орехи и сухофрукты...

И еще целая куча вкусного и незнакомого. Мы соблазнились смесью орехов и сухофруктов и правильно сделали - отличный перекус в дороге. Нам его мгновенно запаковали в плотный вакуумный пакет - удобно, занимает минимум места в рюкзаке.

Как практически везде в Стамбуле, исторические здания настигают в самый неожиданный момент. Вот потрясающий фонтан, который по совместительству служит малоприятной помойкой :(

Возвращаемся на старое направление и движемся по азимуту в сторону (надеемся) нашего отеля. Вот по эскалатору мы еще в общественный туалет не спускались ни разу...

Уже совсем вечер - продавцы кукурузы и каштанов разъезжаются по базам.

За Новой мечетью находится симпатичный сквер со скамейками, фонтанами, клумбами. Этот продавец бубликов работает здесь без выходных и круглосуточно.

Судя по отполированному бублику, он популярен :)

Новая мечеть с нетуристической стороны.

Стремительно пустеющие улицы...

И вот да! Вот они, турецкие сладости. Иногда можно купить уже упакованные, но очень часто сладости делают прямо при вас и при вас же выкладывают на витрину.

Самый первый новогодний велосипед. Кстати, в Стамбуле мы не заметили новогодней иллюминации - здесь Новый год как-то не особо-то и всенародный праздник.

Радостные банкАматики :)

Едобельные заведения работают до позднего вечера. Проголодался - ухватил себе плюшку и побежал, наслаждаясь.

Вот так, уже флегматично (и даже едва волоча ноги) мы топаем в сторону дома.

Добираемся - привет, Пыжик :) Это наш арендованный конь. Ему предстоит проехать с нами несколько тысяч километров.

Мы посидим и покурим. Улочка прямо перед нашим отелем. Добрались. Спать!

Голубая мечеть

Голубая Мечеть или Ахмедийе - один из символов Стамбула, самая фотогеничная, любимая, изысканная, красивая, необычная, самая, в общем, популярная и посещаемая мечеть. Железное must see для каждого туриста.

Так обычно говорят в путеводителях и они, в принципе, правы.

Как найти Голубую Мечеть

Она расположена очень удобно - в самом что ни на есть историческом центре Стамбула, в районе Султанахмет возле парка Султанахмет и площади Султанахмет, лицом к лицу с Айя-Софией. Такое расположение, кстати, в немалой степени обусловливает ее популярность: за относительно небольшое время можно осмотреть две великолепные жемчужины Стамбула - кто ж не воспользуется?

Вот собственно и мы воспользовались.

Немного истории

Голубая мечеть - словно просьба Аллаху о помощи и поддержке. Начало XVII века было для Турции не самым приятным - во всех отношениях: на своей территории - повстанцы и лютая коррупция, на внешних фронтах - сплошные военные поражения и позорный Житваторокский мир. В общем, как поет известный бард, денег нет, в стране бардак, в воде холера. Молодой султан Ахмет I оказался не в состоянии разобраться с окружающим бардаком своими силами и решил прибегнуть к помощи Аллаха.

Постройка Голубой мечети началась в 1609 году и длилась 7 лет. Архитектор мечети, ученик известнейшего мастера Синана, не то чтобы превзошел своего учителя, но создал поистине великолепное здание, но с одним "но". По стандартам у обычной мечети 4 минарета, в главной мечети Аль-Хараме в Мекке - 6 минаретов, и у Голубой мечети тоже изначально получилось 6 минаретов (говорят, что султан сказал "4 золотых (алтын) минарета", а архитектору послышалось "алты" - "шесть"). Голубую мечеть так и оставили - не рушить же, - а к мечети Аль-Харам достроили еще один минарет. После этого она снова стала самой-самой мечетью мира.

Вот так неправильно понятое ТЗ влечет за собой практически потрясение самого мироздания :)))

Идем в Голубую Мечеть

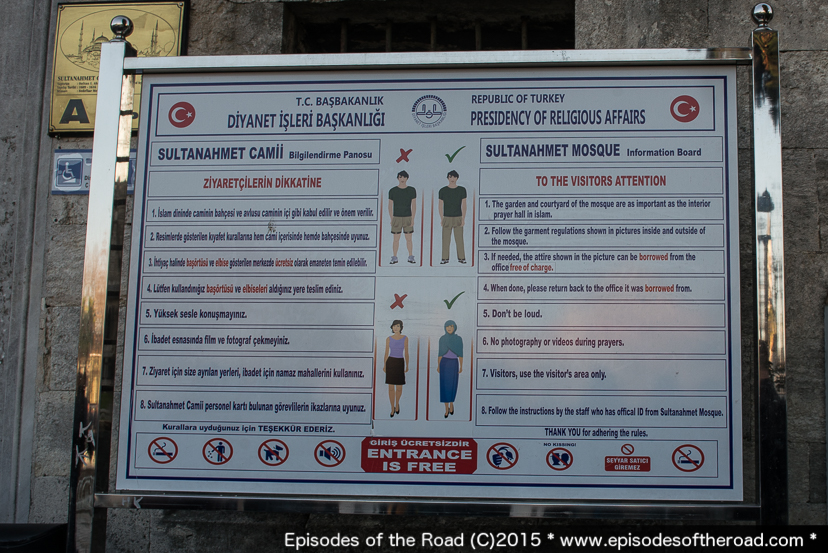

Посещение бесплатное. Возле входа - несложные правила:

- правильная одежда. Для женщин - закрытые волосы, прикрытые плечи и длинная свободная юбка. Ну или штаны. Для мужчин все проще - запрещены шорты и голый торс.

- нельзя целоваться, курить, орать, рвать цветы и выгуливать собак.

Уважаем правила чужой религии и все будет ок.

Покрываем голову и проходим через ворота.

Здесь достаточно большой сквер, просторный и воздушный. Судя по всему, весной и летом здесь очень красиво, но и теплой зимой тоже хорошо. Вообще в Турции (как и в Грузии) очень трепетно относятся к клумбам и деревьям, и это радостно.

Территория состоит из двух частей - внутренний дворик и собственно мечеть. Народ на фото слева поднимается по ступенькам во внутренний двор. Справа от входа - место для омовения ног, и да - несмотря на свежую погоду, народ ответственно омывается. Процесс решили не фотографировать - процесс себе как процесс, фонтанчики для омовения утилитарные.

Внутренний двор большой и просторный, на больших ступенях можно присесть и отдохнуть. Отсюда верующие могут зайти прямо в мечеть, а вход для туристов находится с противоположной стороны, там, где сквозь открытые ворота еще светит солнце. В середине дворика - фонтан.

Для туристов есть информационные стенды.

Очередь на вход в мечеть. Над входом - изречение из Корана

Снаружи Голубая мечеть совершенно неброская, неяркая и не блестящая, как золотокупольные православные соборы. Эта внешняя скромность и внутреннее богатство характерны для всех мечетей.

На закате во дворе мечети уже темнеет, а минареты словно светятся на солнце.

Выходим через туристические ворота и движемся ко входу в мечеть. Вроде как мы соответствуем всем правилам :)

Вроде как соответствуем, но решение все равно принимает местная барышня. Тут правила расписаны более строго: капюшон и шляпа - не катят. Лосины и узкие брюки - тоже.

Часть нашей тургруппы таки не соответствует :( Поэтому нам вручают большую юбку и даже не улыбаются. (В Алаверды, кстати, юбки удобнее - они с запАхом, а тут приходится влезать как в мешок)

Еще одно требование, общее для всех действующих мечетей - разуться при входе. Кстати, требование легковыполнимое: есть специальные лавочки для переобувания и одноразовые пакеты для обуви. Если вы не хотите таскаться с пакетиком в мечети, его можно оставить в специальных ячейках. Полы в мечети покрыты мягким и классным ковром, так что мы точно не замерзнем.

Помещение огромное - центральный зал 53х52 метр, высота главного купола 43 метра, диаметр - 23 м. Здесь может разместиться около 5000 человек. Голубая мечеть одна из самых больших в Турции.

По периметру здания в несколько ярусов размещены 260 окон - изначально в них были венецианские витражи, сейчас - обычные стекла. В солнечный день, как сегодня, мечеть залита светом и удивительно красива.

Огромные люстры в мечетях висят на первый взгляд очень низко, практически над самим полом - на самом деле, они совершенно не мешают передвигаться и не давят на голову.

Освещение и сверху, и снизу создает насыщенное светом пространство и ощущение свободы и легкости.

<p ">Голубая мечеть - действительно одна из самых красивых в Турции. Множество разных узоров на изразцах цепляют глаз - оторваться от них сложно. Свободного, неукрашенного пространства практически нет - разве что нижняя часть массивных колонн и некоторые небольшие участки куполов. Остальное - в изразцах. <p ">Голубая мечеть украшена самыми известными в Турции изникскими изразцами ручной работы. Сочетание разных оттенков голубого и синего - фишка изникской керамики, а здесь ее 100%, поэтому мечеть и называется Голубой. Разумеется, здесь есть и другие цвета, но общее впечатление от цвета - белый, голубой и синий. <p ">Говорят, что султан затребовал для украшения мечети исключительно изникскую керамику и запретил хозяину фабрики отвлекаться на другие проекты. Но на одном госзаказе не проживешь, поэтому фабрика достаточно быстро разорилась. Зато Голубая Мечеть очень Голубая мечеть! <p "> <p ">

<p "> <p ">(Идеально было бы, конечно, забраться на самую середину молитвенного зала и оттуда шарашить fish-eyeм.....Но мы ж приличные люди, уважительные, воспитанные, а еще мы очень ценим целостность собственных физиономий :) Но было бы здорово!) <p ">

<p ">(Идеально было бы, конечно, забраться на самую середину молитвенного зала и оттуда шарашить fish-eyeм.....Но мы ж приличные люди, уважительные, воспитанные, а еще мы очень ценим целостность собственных физиономий :) Но было бы здорово!) <p "> <p ">Тщательность и дотошность при украшении мусульманских святынь сложно с кем-то сравнить. Да, есть национальные вышивки, которые требуют не меньшей сосредоточенности, но тут эту сосредоточенность можно множить на 10 порядков. После нескольких минут глаз окончательно понимает, что зацепиться за декор уже не получается, и воспринимает все единым целым – воплощенная красота, легкость и изящество. <p ">

<p ">Тщательность и дотошность при украшении мусульманских святынь сложно с кем-то сравнить. Да, есть национальные вышивки, которые требуют не меньшей сосредоточенности, но тут эту сосредоточенность можно множить на 10 порядков. После нескольких минут глаз окончательно понимает, что зацепиться за декор уже не получается, и воспринимает все единым целым – воплощенная красота, легкость и изящество. <p "> <p ">Здесь царит какое-то радостное настроение, народ сияет, мужчины при встрече обнимаются и расцеловываются. Интересно...какой Голубая мечеть была раньше? И когда она стала такой...туристической? <p ">Сейчас помещение разделено на три части:

<p ">Здесь царит какое-то радостное настроение, народ сияет, мужчины при встрече обнимаются и расцеловываются. Интересно...какой Голубая мечеть была раньше? И когда она стала такой...туристической? <p ">Сейчас помещение разделено на три части:

- молитвенная часть для мужчин. Это большое пространство, отгороженное заборчиком, в него могут заходить только мужчины-мусульмане. Здесь находится михраб - ниша, в которой молится имам. Рядом с михрабом находится возвышение-кафедра, с которой имам читает проповеди. Мебели, разумеется, нет.

- туристическая прогулочная часть. Здесь тусят посетители, для которых вход в молитвенную часть закрыт. Разумеется, никто на входе не стоит и не контролирует, но туристы и сами не ломятся куда не положено. Народ общается, рассматривает красоты, селфится, просто сидит и разговаривает. Дети на полу валяются и бегают где хотят.

- молитвенная часть для всех лиц женского пола независимо от возраста. Женщины молятся за специальной загородкой, наверное, чтобы не отвлекать мужчин. Любопытно, что мужчины чаще молятся сидя, а женщины - и сидя, и стоя. Фотографировать не стали, чай, не в зоопарке...

Если присмотреться внимательнее, замечаешь, что узоры на изразцах немного, но отличаются.

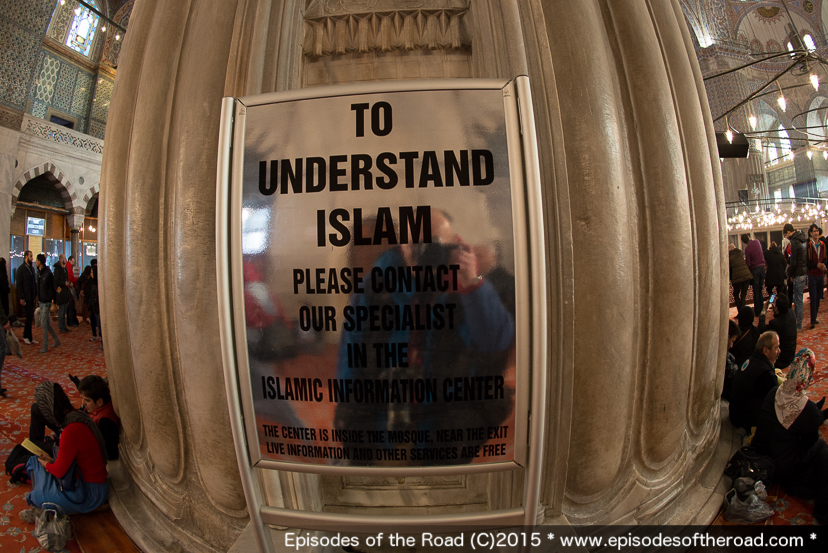

Кстати, про туристическость и информирование. На этой стойке в свободном доступе лежат брошюры про ислам на нескольких языках. По залу и в молитвенной части ходит молодой человек с бейджем "волонтер" и явно готов с каждым желающим говорить об исламе. Брошюру мы, разумеется, взяли и из нее почерпнули. Не сказать, чтобы мы так уж намного лучше стали понимать ислам, но некоторые интересные факты узнали. Например, оказалось, что именно пророк Мухаммед сказал, что женщина тоже человек и ее нельзя в рабство и убивать почем зря. Начало хорошее, жаль, что на этом остановились.

Еще один фонтанчик для омовений.

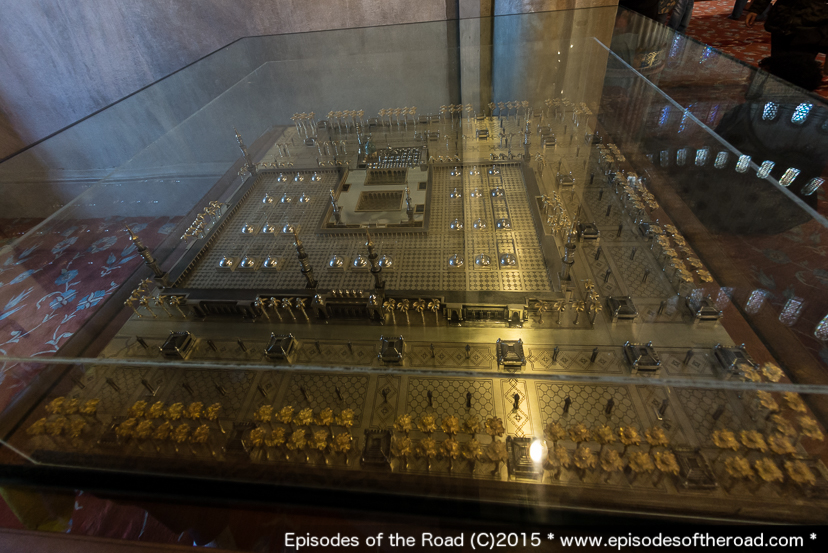

Макет Голубой мечети в Голубой мечети. Здорово - такие масштабы сложно представить себе цельно, так что макеты - чудесное изобретение.

Как раз в этом время муэдзин читал проповедь, громко так читал, аппаратура хорошая - слышно уже при выходе из Айя Софии. Если не знать, что это муэдзин и не догадываться о тематике, можно было бы подумать, что это местный Жванецкий – масса экспрессии и очень уж характерные интонации ) Радостный дяденька.

И да - вы небо видите? Вот это все в течение часа с небольшим. Удивительный декабрь. Удивительная мечеть.

После древней Айя Софии Голубая мечеть выглядит куда более радостной и счастливой. Наш второй день живет здесь - и он чудесный.

Айя София

Айя София - собор Святой Софии, - один из самых величественных храмов христианской Византии. Разумеется, когда Константинополь скоропостижно превратился в Истанбул, христианским церквям места и жизни просто не осталось - и практически все они переквалифицировались в мечети. Собор Святой Софии дополнили минаретами, укрепили, спрятали от глаз правоверных все изображения людей, животных и ангелов - и назвали его Айя-София. Новое название, впрочем, полностью соответствует старому.

Айя-София находится на площади Султанахмет, в самом-самом историческом центре Стамбула.

Размеры Айя Софии потрясают - как внешние, так и внутренние. Заметим, правда, что снаружи как-то не получается охватить взглядом ВСЕ сооружение, но стоит переступить порог - и все, ты крошечный, незаметный, ты песчинка и пылинка, ты молекула в огромном мире. А вот теперь стой и понимай это.

Немного полезного

Вход в Айя-Софию так же строг, как и в Топкапы: сумки-рюкзаки через сканер, содержимое карманов и ремни - перекладываем в специальную пасочку и проходим через детекторную рамку. Опять не повезет со штативом - придется оставить его на охране и забрать уже после выхода из музея.

Стоимость билета для взрослого человека - 30 лир. Очередь за билетами...смотрите сами. Эта очередь снята около 12-13:00. Организация прохода отличная, но и желающих очень много.

Нас спасла музейная карта. С ней можно сразу проходить на досмотр, минуя покупку билета - а на пункте пропуска все происходит очень быстро. На территории Айя Софии есть музейный магазин и кафешка. Первый полноценно гулябельный день в Стамбуле - мы еще не знаем всей прелести музейных карт, музейных магазинов и музейных кафешек, поэтому ненамеренно игнорируем их.

Можно взять аудиогид. Опять же, имейте в виду - не всегда в аудиогиде есть русскоязычная версия.

Очередные Стамбульские котики. Они греются на солнце, валяются, спят, зевают, украшают собой памятники архитектуры. Гладят их по большей части туристы - местным жителям коты как-то безразличны. Ну кот себе и кот. А туристы их тетешкают и даже вот каштанами подкармливают. Опытным путем неизвестный турист узнал, что каштаны местные кыси не едят.

Айя София начинает поражать габаритами еще снаружи, но то, что вы увидите внутри - куда более потрясительно.

Возле входа в музей - небольшая экспозиция античных и византийских колонн и капителей.

План Айя Софии. Мы вот поняли (опытным путем :(), что не все путеводители одинаково полезны и предоставляют правильные и корректные планы зданий. Поэтому стоит пользоваться той информацией, которую предлагают прямо тут и бесплатно. Кстати, в некоторых музеях и туристических локациях вам могут бесплатно предложить информационный буклет. Они обычно актуальны и полезны.

Потрясение начинается прямо со входа и продолжается все время пребывания здесь. Главный вход выводит нас в большой коридор, из которого можно попасть в основное помещение - неф (прямо), выйти на второй этаж (налево до информационных видеоэкранов и потом направо и вверх по таинственным коридорам) или пройти в магазин, где представлены как христианские, так и мусульманские сувениры, иконы, религиозные книги и прочие святости и полезности (направо - это еще и в сторону выхода)

Главный вход. Через эти двери входим в наружный притвор храма. Информационные стенды с историей и планом Айя-Софии.

В наружном притворе достаточно много реликвий - например, саркофаг императрицы Ирины. Смотрим налево (вход у нас за спиной). В торце - мониторы с информацией на нескольких языках. Выход направо в самом конце притвора ведет на верхнюю галерею. Одна из дальних дверей ведет в боковой неф, где находится Колонна Слез.

Порфировый алтарь из церкви святой Ирины.

Через двери наружного притвора проходим в монументальный внутренний притвор.

Двери, ведущие из притвора в неф. Центральные двери - в несколько человеческих ростов, боковые - поменьше. Любопытно, что притолоки меньших дверей несимметричны - они могут быть перекошены, могут быть коряво прилеплены к стене, словно пытаются оторваться, вырваться из нее.

В притворе над главной дверью находится интересная фреска - Иисус с Евангелием, Мария и архангел Михаил в медальонах по бокам и коленопреклоненный император Константинополя Лев VI. Как говорят (и как видно на других мозаиках собора), такая поза не очень характерна для изображения императоров. Объяснений есть несколько: 1) здесь изображена какая-то достаточно нечастая религиозная церемония; 2) император на коленях просит Иисуса и Марию о снисхождении во время Страшного суда. Надеемся, что просит за всех, а то совсем как-то бесчеловечно получается.

Смотрим направо - видим еще несколько проходов в центральную часть и выход на улицу. Возле выхода есть торговая точка со всякими свечами, православными иконами, религиозными книгами, крестиками. Разумеется, ислама тоже хватает.

Через главные двери входим в неф. Вот начинаешь чувствовать себя молекулой, которая крошечная и которую мотает из стороны в сторону, а вокруг множество других молекул. На открытом пространстве такого ощущения нет, но тут, ограниченные высоченными стенами и куполами, люди явно по-другому видят и понимают себя.

Здесь ВСЕ огромное. Массивные люстры висят на цепях вроде как достаточно высоко над головами посетителей - но если смотреть в масштабе храма - они практически цепляются за пол.

Эта огромная каменная ваза относится к эллинистическому периоду и вывезена из Пергамы.

Огромные окна пропускают много света, дробятся в плафонах люстр - и София сияет.

Конструкция Софии безумно сложна: здесь один основной купол диаметром более 30 метров и высотой более 50 м и несколько полукуполов, которые умудряются поддерживать главный купол. Три нефа - центральный и два боковых, множество монументальных колонн. Часть из них, кстати, позаимствовали из храма Артемиды Эфесской. Не везет храму - то сожгут, то разграбят...Сейчас от него, кстати, осталась всего одна колонна.

К огромному сожалению, почти половина центрального нефа была скрыта лесами. Троекратное ура турецким властям за такое бережное отношение к памятникам культуры, но очень хочется увидеть Айя Софию целиком.

Центральный неф и часть бокового.

Так как православная София с 15 века стала мечетью, здесь все заполнено геометрическими и растительными орнаментами. Горячие османские парни не церемонились и не парились, а просто сбивали то, что было доступно на расстоянии вытянутой руки с саблей. Н нашу и общечеловеческую радость мозаики на верхней галерее и на куполах были просто заштукатурены - и тем сохранены для нас с вами. Процесс открывания начался в 1935 году, когда Айя София превратилась в музей - но сих пор, кстати, открыты не все лики.

По всему раму развешаны щиты с именами Аллаха и его пророков (насколько мы поняли). Но да - даже с изречениями арабской вязью и орнаментами...Айя София не выглядит мечетью. Простите, простите нас, все последователи ислама, которые пекутся о сохранности Софии и тоже ее любят и считают своей. Ну вот такое оно, жесткое впечатление. (Исключительно христианской церковью она имхо тоже не выглядит. Что-то совершенно вневременное и общерелигиозное.)

Здесь встречаются самые разнообразные персонажи. Строгие девушки в национальных одеждах и гламурные кисы, которые пришли сделать селфи и галочку.

Мохнатокрылые и недружелюбные ангелы. Здесь четыре ангела - два лица открыли, два еще остаются скрытыми.

Люстры - отдельная красота. Какая-то сложная модель Вселенной.

Небольшой уютный закуток, забранный изящной решеткой, предназначался для молитв высокопоставленных особ женского пола.

Огороженная часть зала - Омфалос, "Пуп земли". По понятиям византийцев именно здесь был центр земли и именно поэтому именно тут короновали византийских императоров.

Кот. Не просто кот.

Вот он сидит почти в Омфалосе, всем видом своим как бы говоря классическое "Я КОТ. А чего добился ты?"

Я позволяю тебе фотографировать меня, бесхвостый двуногий юзернейм. Но ни на что большее не рассчитывай.

Юзернеймы восторженно пользуются высочайшим разрешением.

Потом кыся начала беззастенчиво вылизывать хвост и прилежащее, чем спровоцировала очередную бешеную активность посетителей.

Одна из немногочисленных сохранившихся христианских мозаик в Айя Софии. Было бы очень любопытно взглянуть на собор, полностью украшенный такой мозаикой.

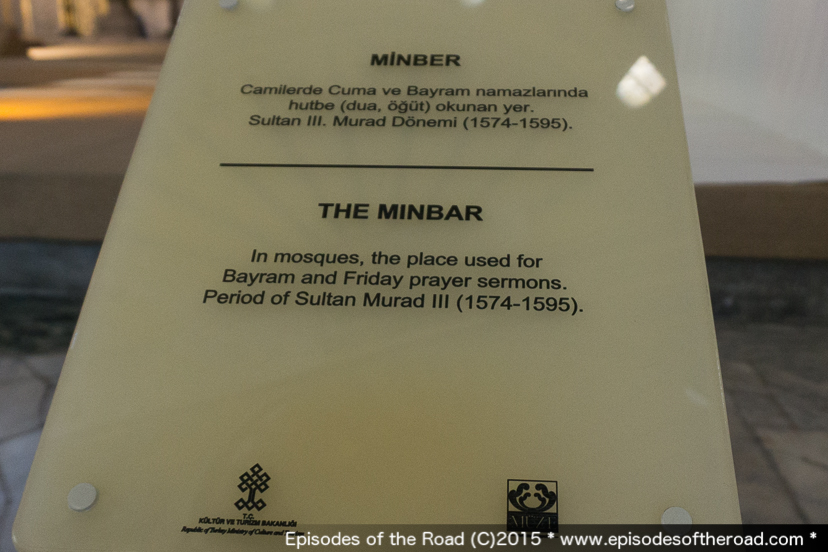

Пустая ниша - михраб, место для молитвы. Аккуратная будочка справа - минбар, именно из нее вещает муэдзин во время Байрама и пятничных молений. Минбар датируется временами султана Мурада III (1574-1595 гг).

Кто-то сидит на полу и наслаждается жизнью и беседой. Прелесть :)

Это центральная часть собора. Стена заслоняет от нас минбар, а посередине, прямо там, куда нельзя заходить людям, лежит котик и блюдет Айя-Софию. Правильно. Куда ж без котиков.

В Айя Софии любителей позалезать в пустые места ожидают приятные неожиданности. Например, остатки панно из изникской керамики. 16-17 вв.

Два человеческих мира. Какие они разные все-таки...

Боковой неф - мы движемся к притвору и будем подниматься на галерею.

Подъем на верхнюю галерею через левое крыло наружного притвора. Проходите мимо мониторов и поворачиваете направо. Подниматься вверх несложно, здесь достаточно светло.

В стенах иногда встречаются ниши, в которых были погребены видные церковники. Маловероятно, конечно, что им позволили остаться после прихода турок.

Поднимаемся наверх - и в очередной раз печаль: леса занимают почти половину Айя Софии. Но сверху церковь еще больше впечатляет.

Вид на центральный неф сверху. Полукупола поддерживаются колоннами, любопытно, что на каждой колонне - есть как бы печать, и на каждой колонне эти печати разные. Встречали мнение, что это инициалы императорской четы - строителей Софии, но как-то многовато получается разных инициалов. Вопрос остается открытым, да.

Изукрашенные откосы на окнах. На галерее сохранилось много старых росписей, но и относительно новых хватает.

Императорская ложа.

Крест, выдолбленный в стене.

Мраморные ворота на галерее отграничивали пространство для самых важных персон и самых государственных и церковных переговоров. Они слегка перекошены - землетрясения, да и время, в конце концов.

Здесь нет таких больших люстр, как на нижнем ярусе - естественное освещение днем просто прекрасно, особенно в яркий светлый день. Темные колонны слева особенно интересны: на верхней части каждой колонны можно увидеть те самые странные печати и анаграммы, которые мы до сих пор не разгадали.

Одна из самых известных фресок Айя Софии: Иисус Христос, дева Мария и Иоанн. Фреска датируется XIV веком и называется Деесис (Мольба) - мольба о помиловании людям в день Страшного Суда. Фотосъемка только без вспышки, чтобы не повредить фреску.

Видно, что арки вручную выводили :))

Выгляньте в любое окно Айя-Софии - вы обязательно увидите мечеть. Проверено :)

Пока мы гуляем по Айя Софии, приходит время намаза. Вот что-то, а намаз тут как часы – как и положено, впрочем.

Еще одна ценнейшая мозаика 12 века: дева Мария с младенцем, императрица Ирина и император Иоанн. Император держит в руках мешочек в золотом "на храм".

Е

Золотая мозаика :)) Иисус, императрица Зоя и император Константин IX Мономах. 11 век.

Любопытно, что эта мозаика здорово менялась в зависимости от политической линии партии: когда императрица Зоя была в опале и изгнании, ее лицо скололи и только позже вернули на место. Император изначально тоже был другой - один из предыдущих мужей императрицы Зои.

Если подобраться к фреске поближе, видно, с какой усталостью и недоверием измученная дева Мария смотрит на весь этот балаган внизу

Ясный погожий день - самое оно. Ясно, что при плохом освещении верхняя галерея будет иметь совершенно другой вид.

Галерею можно обойти со всех сторон. Мы прошли ее полностью и сейчас находимся справа от Марии.

Изникские изразцы. Айя-София воистину неожиданна.

Для любителей сурового и недеЦЦкого - шлемаки и оружие. Аккуратненько и красивенько :)) (кстати, если вам нужен настоящий шлем, действительный и тру, а не сувенир - обращайтесь, мы присоветуем).

Возле выхода - магазин с религиозными сувенирами. Но сколько бы библий и икон не продавали тут - все равно сверху назидательно висит напоминание о том, что Константинополь уже стопицот лет как Истанбул, так что не обольщайтесь.

Спускаемся и движемся в сторону выхода. Здесь совсем мало народа и ощущения совершенно другие. Тишина и спокойствие.

Неф находится слева и закрыт лесами - если присмотреться, их можно различить.

Мраморный пол буквально протерт ногами.

Еще одна интересная локация - плачущая колонна. Вот - самое-самое популярное ее место.

Во время православного Константинополя колонна носила имя Григория Чудотворца и предлагала услуги исцеления.

Процедура подачи заявки на исцеление была очень проста: нужно было приложить к колонне немощный член, попросить о помощи и уйти окрыленным.

Когда православный Константинополь превратился в Стамбул, а собор святой Софии - в Айя-Софию, колонна предстала перед пользователями с расширенным функционалом и обновленным интерфейсом. Теперь она исполняла любые желания - нужно было только сунуть палец в специальное отверстие в медном листе и провернуть палец на 360 градусов. Если в процессе процедуры клиент чувствовал влагу на пальце - запрос считался принятым и отправленным на рассмотрение. (Спасибо, что обратились к нам, мы будем рады видеть вас снова).

Хорошо, что колонна была обшита листами меди - мрамор протерли бы до дыр со всех сторон очень быстро, а медный лист можно заменить и использовать на что-то полезное.

Покуда мы пытались подобраться к колонне, чтобы сфотографировать самое сокровенное, ни один, слышите?? ни один человек не прошел мимо просто так. Все становились в очередь - дети, подростки, молодежь, зрелые и пожилые. На лицах - вся гамма чувств: от кристального незамутненного "верю" до "верю ибо это нелепо", но с классическим обнадеженным вздохом и сиянием глазами.

Как видно на фотографии, дырку в мраморе жаждущие таки просверлили. Неудержимо стремление человечества к исполнению желаний быстро и просто так.

Выходим, поворачиваем налево и движемся уже к выходу из собора.

Мозаику вот эту мы пропустили бы, если бы не пялились и по сторонам, и вверх, и вниз: над вЫходной дверью добрые люди разместили зеркало, в котором и отражается мозаика.

Два императора приносят дары Богородице: Константин дарит ей Константинополь, а Юстиниан - собор Святой Софии. Мозаика сохранилась едва ли не лучше всех остальных (или была отреставрирована).

Выходим на воздух и в современный мир через потрясающую бронзовую дверь, позаимствованную императором Теофилосом из эллинистического храма. Да, дверь действительно впечатляет, как и честность информации на табличке.

На территории храма находится еще много помещений - кухни, усыпальницы, баптистерий (место для проведения обряда крещения).

На этом фото - собсно крестильная купель. Вроде бы в ней даже крестилась киевская княгиня Ольга, та самая Ольга, которая так ярко отомстила древлянам за убийство мужа. Суровая женщина, первая принявшая христианство правительница Киевской Руси.

Вот прямо сейчас в эту купель спускаются две симпатичные девы и будут там селфиться.

Дальше был стандартный выход, дружелюбные охранники, котики и штатив, который ждал нас в компании еще десятка собратьев.

Наши выводы:

- на собор можно потратить не меньше двух часов. Любителям заковыристых рисунков, мозаик и атмосферы, которую не портят даже толпы туристов - можно заложить и больше времени.

- светлое время суток - вечером на галерее однозначно будет темновато. Мы не увидели там источников искусственного света - кроме пары портативных прожекторов.

- мы постарались найти максимум интереснятины, но часть все же пропустили - на втором этаже можно найти руны, выбитые прямо на мраморных деталях интерьера предположительно скандинавскими наемниками. Проблема "здесь был Вася", оказывается, была всегда, а мы тут паримся и нервничаем по поводу глобальной невоспитанности населения. Пора, пожалуй, уже и смириться :(

- аудиогид - имеет смысл. При таких объемах интересного - очень имеет.

Вот так выглядит Айя София со стороны парка Султанахмет. Монументальная, возвыщающаяся, подавляющая,. Напротив нее находится Голубая мечеть - куда более поздняя, воздушная и волшебная. О ней - чуть позже.

На площади перед Айя-Софией продают каштаны, бублики и кукурузу. Жареная кукуруза - это здорово :))

После Айя Софии движемся в Голубую мечеть. Наш второй день - прекрасен.

Дворец Tопкапы

К дворцу Топкапы можно подойти с двух, одинаково приятных и интересных сторон - от Археологического музея и от площади Султанахмет

Мы шли от Археологии: выходите из ворот и сразу налево по единственной дорожке, мимо вот таких интересных полуразвалин, которые так и просятся для безумной ночной готичной фотосессии:

Ну и котики. Куда ж без котиков?

Выворачиваем...на какие-то декорации. Ну действительно, идеальные аккуратные башенки, зубцы, флаги, блестящие надписи - вход ни разу не похож на настоящее строение. Картонный замок - да, прикольная голографическая проекция - да, настоящее здание - ну нет же!

На самом деле это ворота во Второй двор дворца Топкапы. Они называются Ортакапы или Bab-iis-Selam, Ворота приветствия. Въезжать через эти ворота верхом могли только султан и валиде султан (мать султана), остальные проходили исключительно пешком.

Между Первыми и Вторыми воротами - большой достаточно пустой парк с уютными лавочками, плюшками, музейными картами, ресторанчиками. Народа много: Топкапы - одно из самых популярных туристических мест в Турции вообще и в Стамбуле в частности. Пространства тоже много, много света и солнца.

Не дворцами едиными жив человек. Вот дальневосточные красавицы зафиксировали конную полицию Стамбула и безастенчиво селфятся на их фоне. Ненуачё :) Полиция очень дружелюбная, улыбчивая, коняшки лоснятся, лосины опять же в обтяжку, мундиры наглажены, сплошная прелесть.

Это таки лосины, мы присматривались - да. Лосины. В обтяжку.

Коняшки - восторг.

Стамбул радует нежным отношением к деревьям. Вот что заметно сразу - это такие монументальные подпорки или даже горшки для больших деревьев.

Турецкий флаг. Чем дальше в Турцию, тем больше флагов, национальной символики и портретов Ататюрка.

Слева от входа, подальше от суеты и толп зрителей, находится маленькая музейная кафешка. Кажется, о ней знают совсем немногие :) И да, здесь работают скидки по музейной карте. Можно выпить кофе, воды, чая из характерных стаканчиков, гранатового сока (ох кислятина, мамадорогая!).

На каждом столике, кстати, обязательная пепельница. В Турции вообще много курят. Не так много и не так повсеместно, как в Грузии, но, кажется, больше, чем в Украине.

Выдыхаем после Археологического музея и собираемся с силами перед дворцом Топкапы.

Немного полезного

Вход на территорию - 30 лир ( с музейной картой - бесплатно. На двоих сэкономлено 60 лир :) Летнее время работы (апрель-сентябрь) - 9-18, зимнее время работы (сентябрь-апрель) - 9-16.

Отдельно оплачивается вход в гарем - 15 лир. Гарем работает до 16:00 летом и до 15:30 зимой.

Вход в комплекс - через суровую охрану: все сумки, сумочки, чемоданы и рюкзаки проверяются как в самолете, а посетителей прогоняют через металлодетекторы.

Готовьтесь расстаться со штативом - со штативами нельзя: выдадут специальный талончик, с ним и заберете на выходе штатив.

Немного истории

Топкапы начал строиться после завоевания Константинополя турками в 147-1478 году, на месте развалин дворца визайнтийских императоров.

Самым первым из помещений был построен гарем, потом на достаточном отдалении от него выросли остальные строения. Гарем, Изразцовый павильон, так и находился на отшибе, практически вне дворца - до самой Роксоланы, которая добилась переноса гарема поближе к султану и общественной жизни, старое же помещение осталось для других нужд. После постройки нового гарема таких серьезных перестроек дворца уже не было.

Топкапы стал практически главной резиденцией султанов - на классический дворец в городе он похож очень отдаленно. Это скорее целый район со всем, что необходимо для жизни: жилые помещения для султана и приближенных, гарем, помещения для приема послов, библиотеки, огромная кухня и хозяйственные помещения, сокровищница - и все это засажено цветами, деревьями, много фонтанов и дорожек для прогулок.

В середине 19 века резиденцию переместили в дворец Долмабахче, построенный и отделанный по европейским правилам и вкусам, а в начале 20 века Топкапы превратили в музей и открыли для посетителей и туристов. Ура за это проевропейскому правительству Турции во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком.

Дворец Топкапы разделен на 4 больших отделения - дворы. Каждый двор несет свои функции: Первый двор - обиталище охраны и всякие хозпостройки, Второй двор - канцелярия и сокровищница, Третий двор - собственно Гарем, Четвертый двор - павильоны для самых разнообразных целей. Переход из двора во двор через ворота - и это удивительно красивые постройки. Взять вот хотя бы Вторые ворота, через которые мы попали в Топкапы.

На всех воротах - надписи арабской вязью. Это сейчас турецкий язык максимально приближен к латинице, а раньше -

Не забывайте смотреть по всем сторонам - здесь украшено практически все, и особенно впечатляют потолки.

Проходим через Ворота приветствия. Здесь очень суровая служба безопасности и все, даже небольшие клатчи нужно пропускать через сканер. Самое начало второго двора - двор огромен, тенист и даже зимой как-то особо ароматен.

Знаете, что самое сложное? Остановиться и фотографировать спокойно и умеренно. Каждая деталь вызывает восхищение изяществом отделки, гармоничностью и сложностью.

Второй двор относительно небольшой, но здесь можно очень приятно прогуляться.

Здесь была Палата имперского совета (дивана). Роскошная отделка всего - пола, стен, углов, потолков, колонн. Розовый мрамор, желтый мрамор, позолота, изразцы, узоры, все это сияет и сверкает.

И обязательная арабская вязь (вот где чувствуешь себя неграмотным ослом :( ничего же прочитать нельзя!)

Все эти помещения доступны бесплатно.

В отдельных небольших помещениях - дополнительные экспозиции. Здесь - часы. От карманных с резными или цельными золотыми крышками, до настольных и напольных (? Сложно представить себе стол подходящих габаритов) часов в виде колокольни или целой башни замка. К огромному сожалению, фотографировать здесь нельзя и видеосъемка тоже запрещена.

Не то чтобы совершенный must see, но очень красиво.

Это фасад Имперского совета.

Движемся дальше - из-за стен выглядывают крыши помещений Гарема. Гарем мы честно и сознательно оставили на следующий раз, потому что за один день внимательно и с удовольствием осмотреть весь дворец - невозможно.

Спрятались и наблюдают

Вдалеке слева видны ворота в Третий двор. А это собственно и есть весь Второй двор, только за деревьями не видно Ворот Приветствия

Народа много, да, но все как-то достаточно камерно

Ворота Блаженства, они же Ворота Белых Евнухов - вход в Третий двор.

Прямо по курсу - кухни. В разных источниках указывается разное количество обслуживающего персонала - от 800 до 1200 человек. Собственно, они и жили тут же, во дворце.

Ворота обрамлены отлично сохранившимися картинами.

Следы миллионов шагов. Мрамор протерт до дыр

Место для установки священного штандарта

В Третьем дворе расположена большая часть павильонов дворца - Палата Аудиенций, покои султана, сокровищница, библиотека, хранилище святынь. Здесь бурлила общественная жизнь, сюда приглашали иностранных послов, решали государственные вопросы, душили султанов и визирей, читали книги и считали золотые монеты и драгоценные камни.

Вход в Палату Аудиенций. По периметру здания установлены 22 мраморные колонны. Палата Аудиенций не так чтобы очень велика, она скорее уютна и располагает к камерным беседам. Фонтан возле входа, говорят, включался специально для того, чтобы заглушать беседы внутри Палаты.

Фонтан и голубые изразцы возле входа в Палату Аудиенций.

Можно обойти Палату Аудиенций слева и выйти к Хранилищу Реликвий. Даже в таких общественных местах, как Третий двор, есть множество укромных уголков.

Если не заходить в Палату Аудиенций, а обойти ее немного справа - открывается вид на Императорское казначейство. Сейчас здесь выставка оружия, весьма популярная экспозиция, которая собирает толпы народу.

Библиотека султана Ахмета, она находится сразу за Палатой Аудиенций. 18 век.

Фонтан библиотеки султана Ахмета

Слева от Библиотеки - Хранилище священных реликвий с несколькими экспозициями - драгоценности и одежда

В этих помещениях жили служители Хранилища. Эдак вся сознательная жизнь проходила практически в одном дворе.

Несмотря на любовь к холодному оружию, на выставку решили не заходить - и через небольшой проход, который и воротами не назовешь, вышли в Четвертый двор. Здесь все очень тихо, мирно и спокойно.

С одной стороны открывается вид на Босфор, с другой - на Золотой Рог. Свежо и хорошо.

Внизу ресторанчик.

Остатки дворцовых стен и вид на азиатскую часть Стамбула. Видите прямо в Босфоре здание с башенкой? Это Девичья Башня, та самая, прославленная, легендарная и таинственная.

Эта часть Четвертого двора выглядит достаточно заброшенной и совершенно не такой роскошной, как три предыдущие. Ни тебе позолоты, ни тебе мрамора, ни тебе росписей и изразцов. Здесь основная прелесть - лужайки, деревья, простор и цветы. Судя по спящим розовым кустам, весной и летом здесь упоительно.

Деревянный павильон или павильон Мустафа Паши. За ним возвышается Багдадский павильон.

Выход - вон там (по табличке). А вот в этот павильон мы вас не пустим. Увы.

Огибаем Багдадский павильон слева и по лестнице поднимаемся на террасу Софа-и Хюмайун. Проход с правой стороны ведет на нижний ярус террасы и был закрыт.

По ступеням Багдадского павильона поднимаемся наверх - и здесь уединению с природой приходит решительный конец, зато есть прекрасный вид на Золотой Рог и несколько интереснейших павильонов. На фото - Ереванский павильон и его бассейн с фонтаном. Этот фонтан в пику все остальным более европейский - это не краник, который можно прикрутить или пустить воду, здесь именно что струи и именно что бьют.

Фонтан у Ереванского павильона. Несмотря на зиму, вода тут есть и даже брызжет.

Флегматичная ворона.

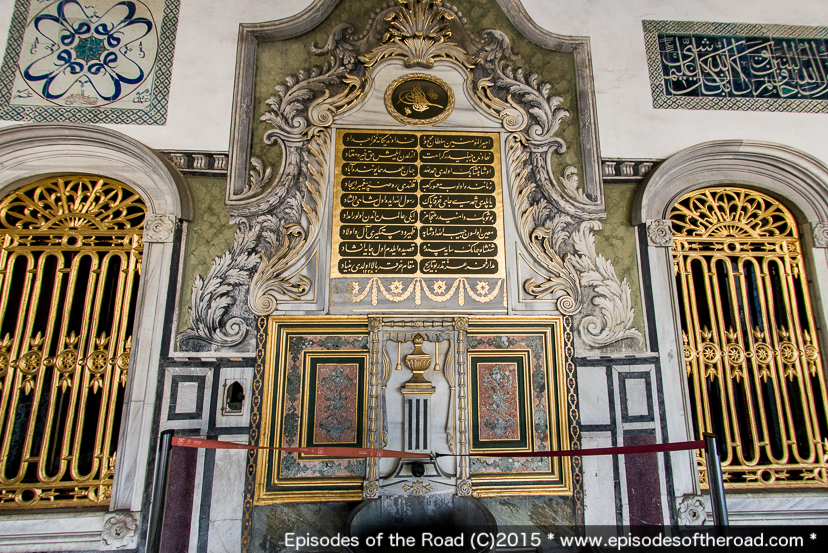

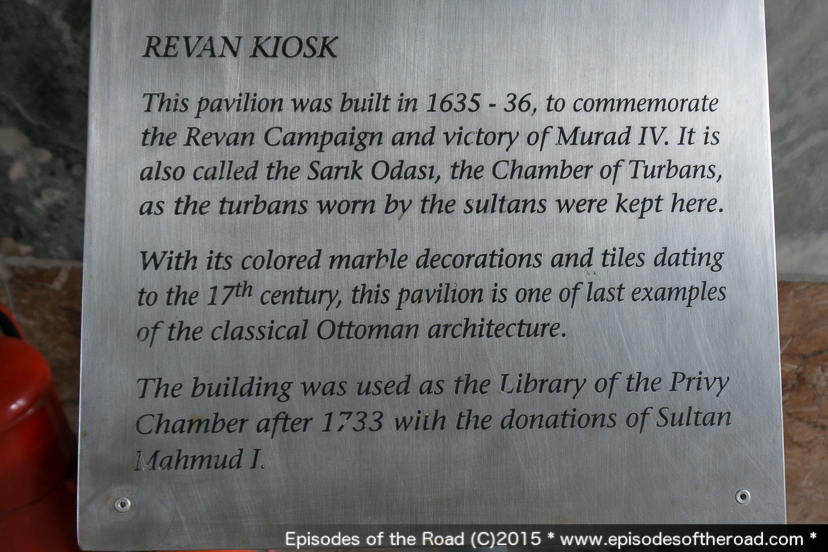

Ереванский павильон (или павильон Реван)

Богато украшенный фонтан на стене Ереванского павильона.

А вот это с золотой крышей не просто беседка стоит, это целый павильон Ифтарие, предназнавшийся для любования закатами и вкушания вкусностей во время любования. Вид и в самом деле прекрасный.

Сейчас павильон предназначается большей частию для фотографирования туристов. Сфотографировать павильон без людей, насколько мы понимаем, можно только ранним утром, если ворваться в Топкапы первыми и галопом пронестись через все дворы.

404 :)

Отсюда действительно прекрасный вид на Золотой Рог и на Галатскую Башню.

Ближе к нам - Галатский мост, чуть дальше - мост Ататюрка, по которому ходят поезда метро. Срединная часть Галатского моста судоходная, а по бокам плотненько утрамбованы едобельные заведения.

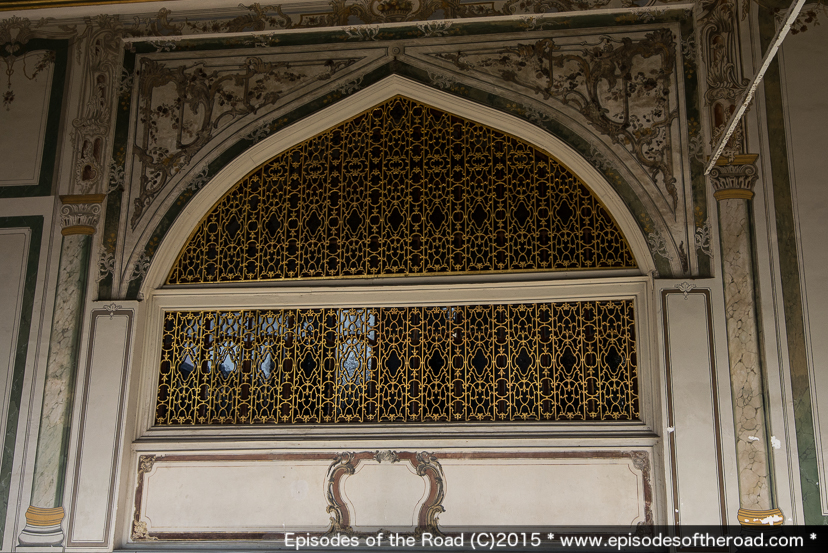

Слева от беседки-павильона Ифиние находится Багдадский павильон. Построен по приказу султана Мурада IV, строительство окончилось в 1639 году. Павильон был местом отдыха, кофепития и наслаждения жизнью, впоследствии здесь была обустроена библиотека.

Все поверхности включая потолок покрыты изразцовой плиткой. Узоры разные, и это, разумеется, не штамповка, а исключительно ручная работа. При реставрации павильонов все делается ручками, чтобы они никогда не болели у мастеров-реставраторов.

Потолок павильона так же богато расписан, как и стены. На самом деле чуть позже мы немного поняли смысл этих изразцов. Монотонное повторение однотипных, но неодинаковых узоров поначалу заставляет глаз искать что-то новое, стараться уцепиться за что-то, но достаточно быстро глаз устает - и ты погружаешься в некоторое подобие медитации, в котором можешь полностью сосредоточиться на чем-то. Плюс удивительные узоры, несмотря на плотность и монотонность, все же создают ощущение свободы и легкости.

Камин (?) Зимы тут все же не африканские.

Прелесть что за диванчик. Вот чего всегда не хватало в Центральной Научной библиотеке - так это диванов и пледов (для уюта и лучшего усвоения информации :) А здесь - просто мечта для любителя угнездиться с книжкой.

Специальный мангал для приготовления кофе или обогрева помещения в холодное время.

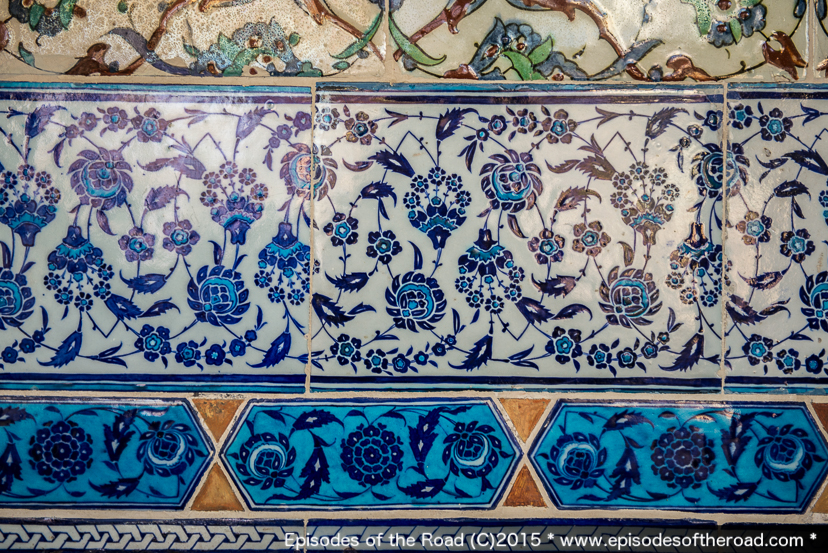

По поводу изразцовой плитки. Это одно из наиболее драгоценных изобретений и искусств Османской империи - плитка высокой прочности, долго сохранявшая яркость рисунка. Изникская плитка использовалась для отделки самых-самых зданий в империи.

Классические сочетания - различные оттенки синего или голубого + белый, позже добавились и другие цвета, что позволяло делать очень красочные картины.

Вход в павильон обрезаний. Совершенно шедевральные изразцы, они способны тихонько ввести человека в глубокий транс. Оторваться от рассматривания сложно.

Но если внимательно рассматривать, можно найти массу интересного :)

Изображать живых существ в исламе запрещается, чтобы человек не чувствовал себя равным богу, потому что только бог может созидать и создавать. Интересно, как же сюда просочились эти птахи?

Птахи ж одушевленные?

Спускаемся с террасы так же, как и пришли - по лестнице Багдадского павильона, - движемся вперед и направо сворачиваем в любой из двух проходов. Так можно выйти в Третий двор Топкапы.

Напротив Хранилища Святынь - солнечные часы (предположительно 15 век)

Сил нет. Мы осмотрели все достаточно поверхностно, но сил точка нет. Поэтому медленно и печально движемся к выходу, по дороге стараемся подмечать неподмеченное. Вот такие забавные двери, например, с двумя огнетушителями-стражниками.

Вышли из Третьего Двора во второй. Широкие дорожки, могучие деревья, летом здесь, насколько можно судить, прохладнее, чем везде.

Здание Дивана и белая Башня Справедливости над ним. Символизирует неподкупность, справедливость, здравомыслие и вообще все позитивные стороны чиновников. И стоит жеж до сих пор и до сих пор символизирует.

А это - крыша византийской базилики. Для снабжения дворца водой активно использовались многочисленные подземные водохранилища.

Эта датируется 5-6 веком нашей эры.

По территории разбросаны живописные кувшины-квеври

Окончательно выходим из Второго Двора через Ворота Приветствия. А вот нам, кстати, информация

Уеж плюс-минус послеобедье, и ручейки народа В и ИЗ практически одинаковы.

Итак, мы находимся в Первом Дворе. Сейчас здесь можно выпить кофе и купить билеты или музейные карты.

Движемся к выходу - перед нами храм святой Ирины. Единственная христианская церковь, которую ни разу не переделали в мечеть.

Говорят, что в нее можно зайти, но...голубь так недобро посмотрел на нас через разбитое окно, что мы поняли - соваться таки не будем.

И все же хороша.

Храм святой Ирины находится практически возле Первых Ворот - Ворот Повелителя. Собственно вот это и есть главный вход во дворец - мы же зашли с другой стороны.

Ворота Повелителя ведут в Первый двор и сюда можно было заезжать и верхом

Площадь перед Первыми Воротами - большая, светлая, шумная. Слева - Фонтан Палачей, справа - Айя София и множество магазинов с сувенирами и цацками, обязательные каштанщики и бубличники. Внезапно вывалились в 21 век и несколько обескуражены.

Фонтан прекрасен со всех сторон - сверху, снизу, по бокам, даже нижняя часть крыши украшена росписями.

Говорят, что Фонтан Палачей так назван потому, что здесь омывали оружие после казни.

Сувениры на все случаи жизни. Покупают по большей части туристы.