Gerda

Корецький замок

Зараз Корець - невеличке містечко на Волині, але були часи, коли воно було і значним, і знаним.

Тут і сьогодні є що подивитись, але на наш погляд одною із найцікавіших цікавин є Корецький замок.

Трошки з історії Корецького замку

Першу письмову згадку про Корець знайдено у Іпатіївському літописі, і він встановлює 1150 рік як дату заснування міста.

Історія міста і власне замка пов'язана із кількома видатними українськими, потім - споляченими, а ще потім - суто польськими родами.

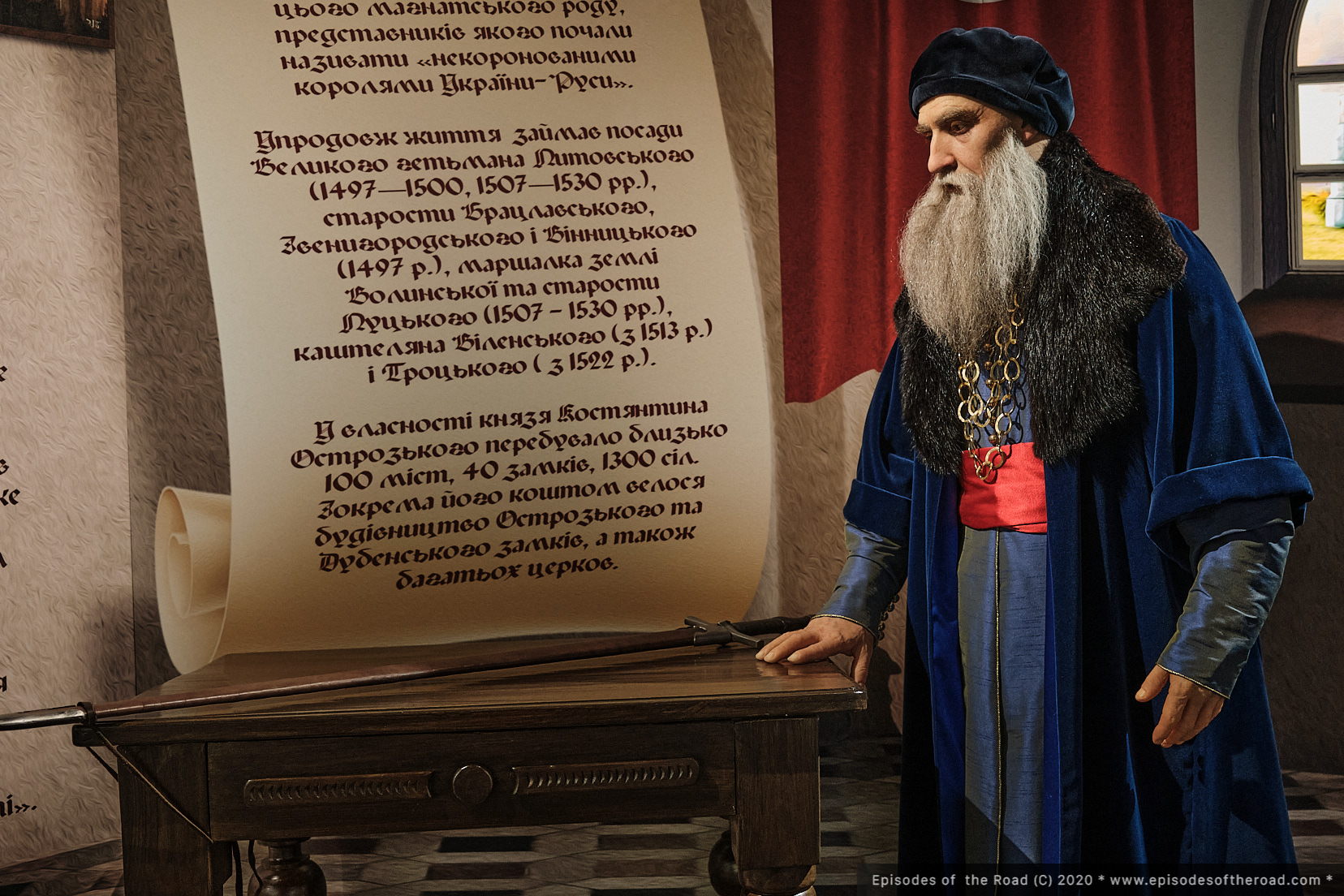

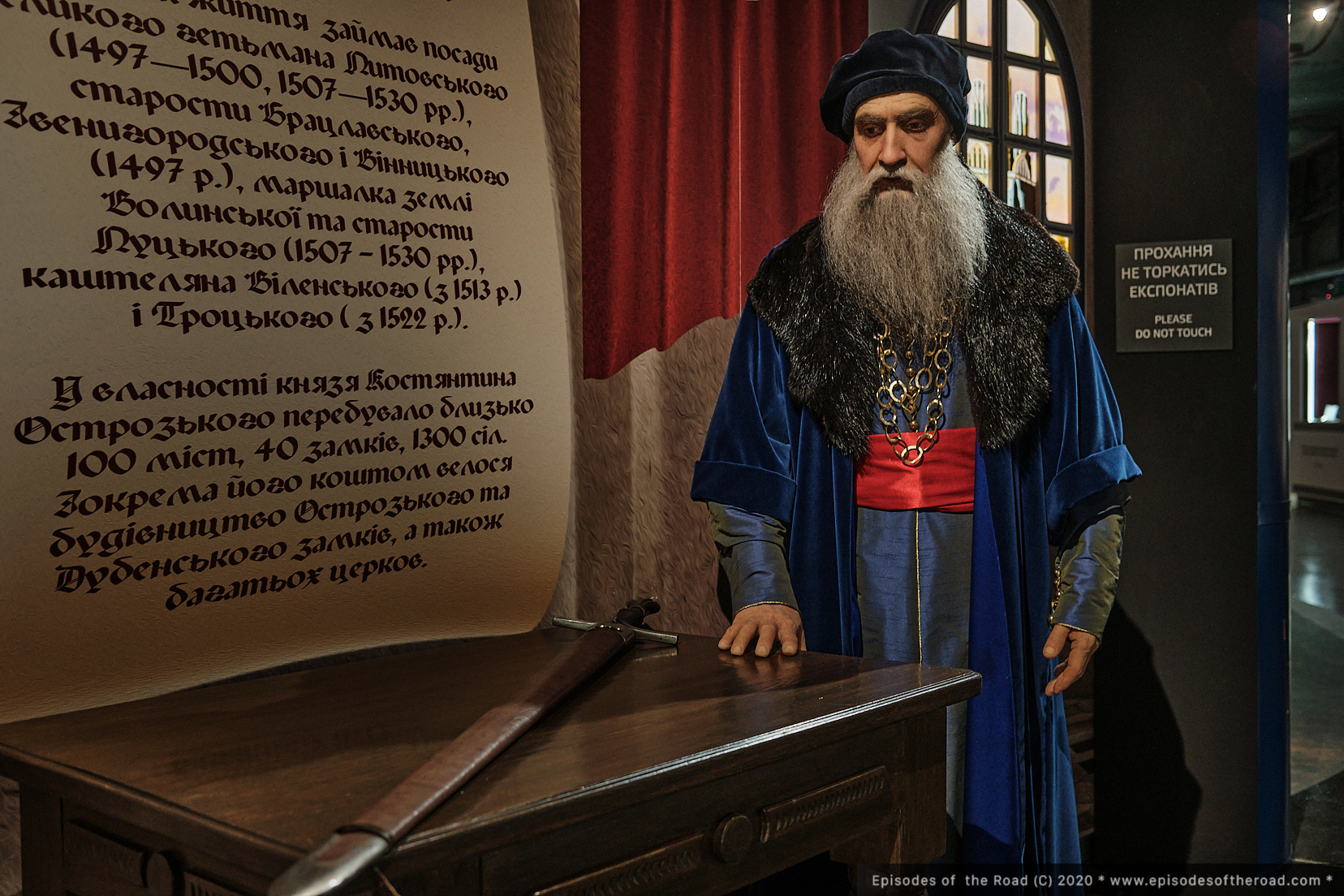

- Острозькі - з 1341 року по початок 16 сторіччя. Ті самі Острозькі, які дали Україні Острозьку академію (це як мінімум)

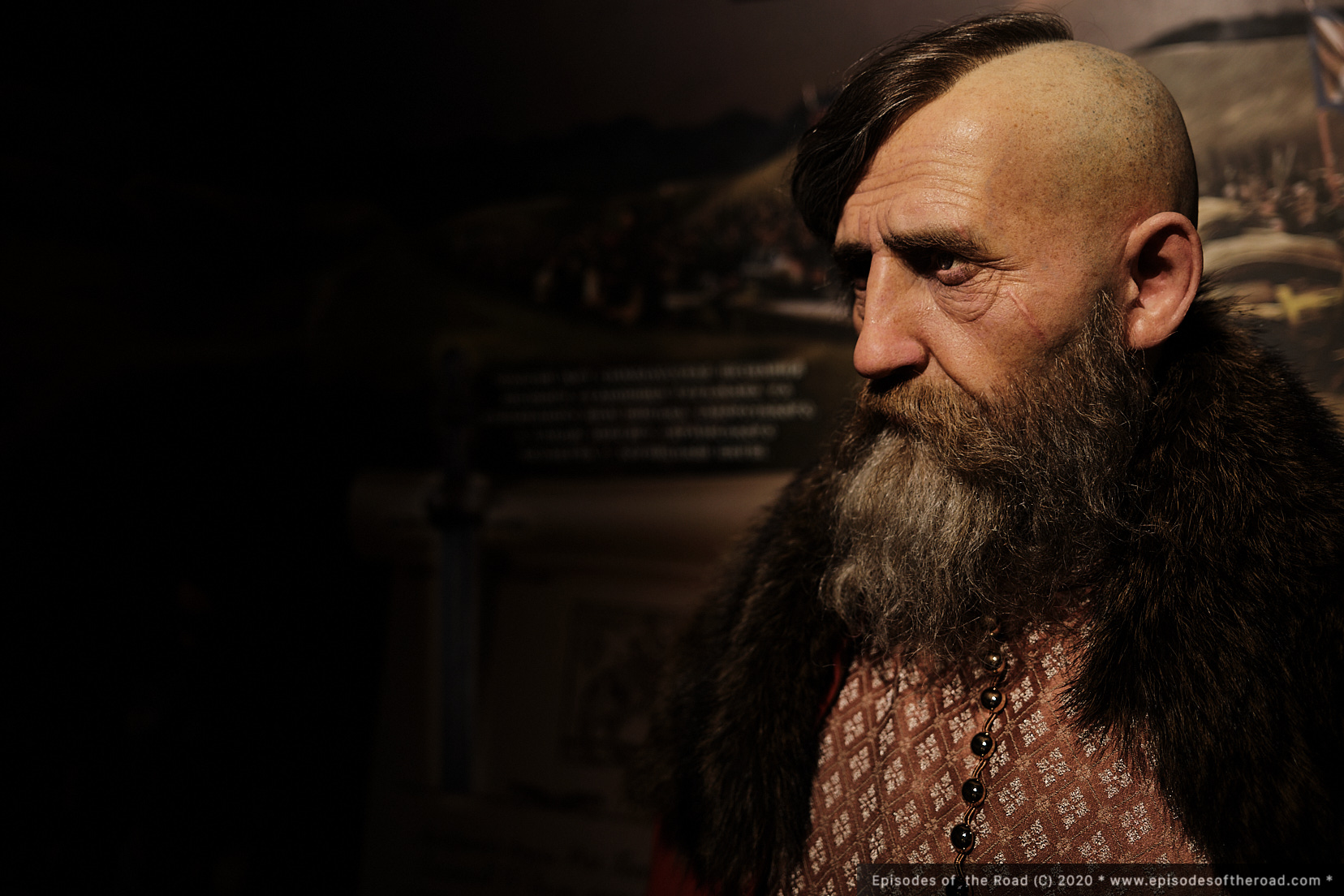

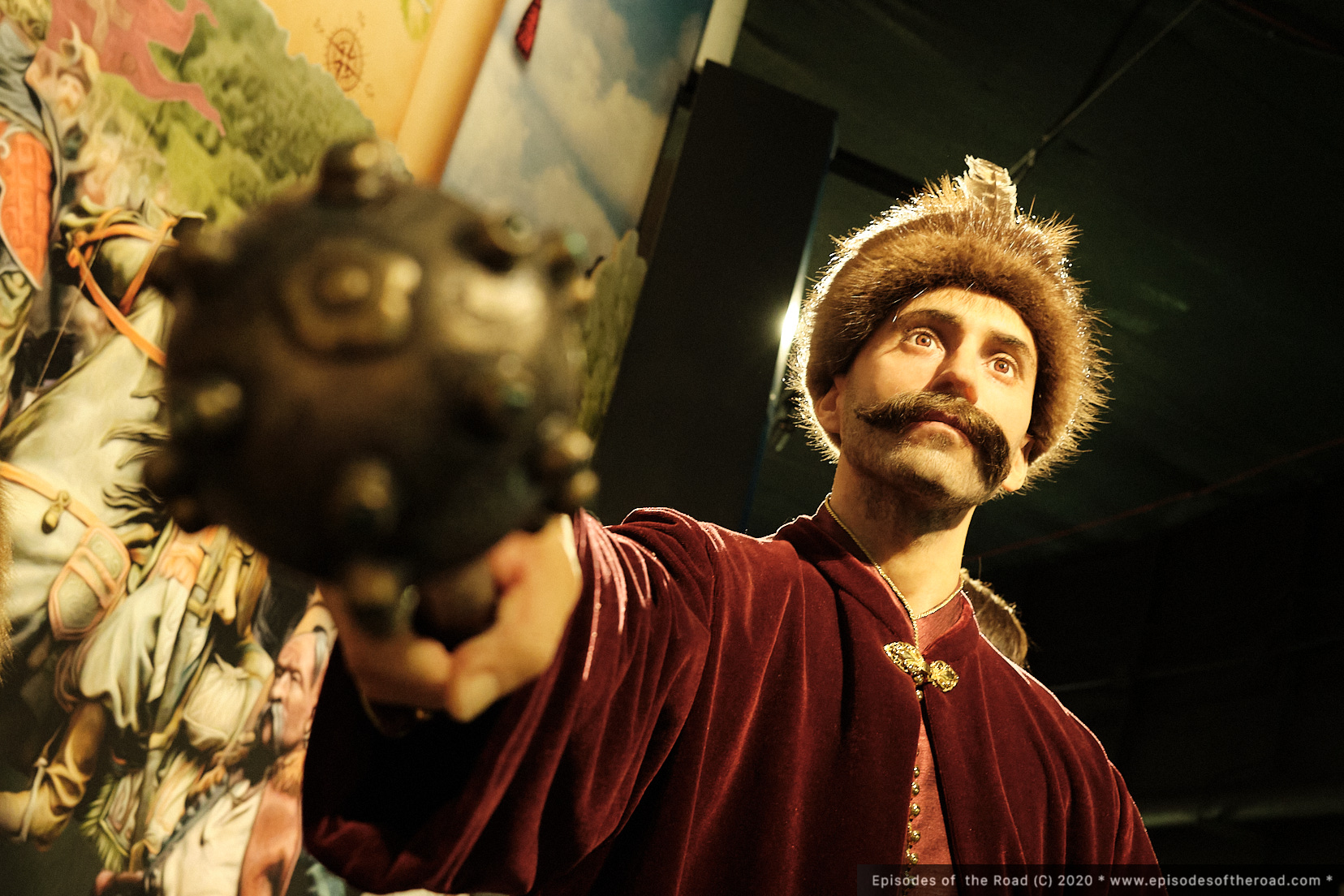

- Корецькі - з початку 16 сторіччя до 1651 року (коли помер останній представник роду) - не менш яскравий рід. Боротьба Самійла Корецького з турками - це щось.

- Лещинські - 1651 рік - початок 18 сторіччя. Не такі уже й відомі - просто родичі Корецьких

- Чарторийські - початок 18 сторіччя - і до кінця замку у 1831 році. - визначна родина, яка дала принаймні Польщі багато цікавих особистостей. Власник цього замку був взагалі геть непересічною людиною, можна сказати, що трохи випередив свій час. До речі, він створив першу в Україні дйсно круту порцелянову фабрику.

Перший Корецький замок - дерев'яний, - побудував приблизно 1386 року князь Федір Острозький. Місце було обране дуже вдало - з трьох сторін урвища, з четвертої - річка, тож дістатись до замку можна було тільки через підйомний міст.

На початку 16 сторіччя, коли місто і околиці перейшли під руку князів Корецьких, Богдан Федорович Корецький заклав мурований замок, потім розширив та додатково укріпив його ровами та валами. Під час постійних татарських нападів укріплений замок був життєво необхідним. До речі, скільки не шукали - не знайшли згадок про якісь суворі облоги. Але ну. Тут і Хмельниччина, і Наливайко, і турки-татари. Щось мало бути точно. Копатимемо ще, цікаво ж.

Наступні великі зміни відбулись вже за часів Чарторийських. Замок пережив велику пожежу, відновлювати його у попередньому стані вже не було потреби - на той момент не відбувалось воєн, де подібні замки мали б великий сенс, та й життя було сите і мирне. Тож частково каміння мурів пішло на будівництво нового палацу, а частково було обкладене цеглою (що можна бачити сьогодні).

З 1780 року Корецький замок являє собою вже пізньобарокову резиденцію в стилі palazzo in fortezza (палац у фортеці). Від старого замку залишались оборонні споруди - вежі та рови, а всередині був власне палац, невелика споруда із центральною частиною та крилами. На той час подібна конструкція не мала аналогів на Волині.

1831 рік - це вже кінець життя палацу. Чергова пожежа знищила його майже повністю, а що останній власник із князів Чарторийських покинув Корець заради великої політики - то й до відновлення палацу руки не дійшли.

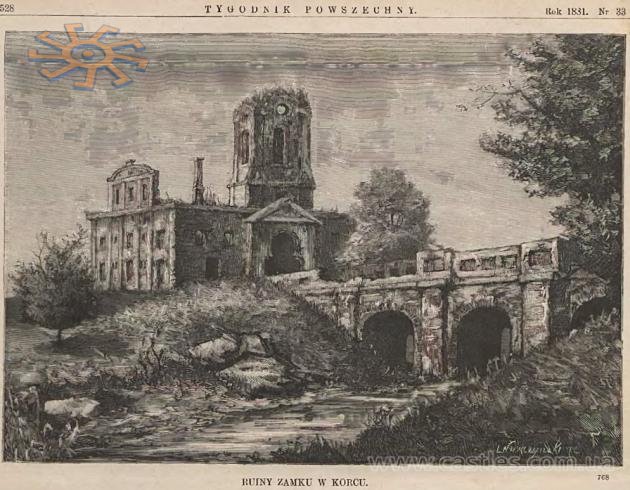

Руїни Корецького замка (з часопису "Tygodnik Powszechny" № 33 за 14.08.1881)

Ось цікаво, що зображень руїн знаходиться досить багато - а ось малюнків "живого" палацу - якось немає. Це дуже печально :(

Навіть Наполеон Орда, шалений мандрівник та художник, якось не добрався до нього. Зате йому ми завдячуємо масою малюнків інших замків. Це справжня насолода.

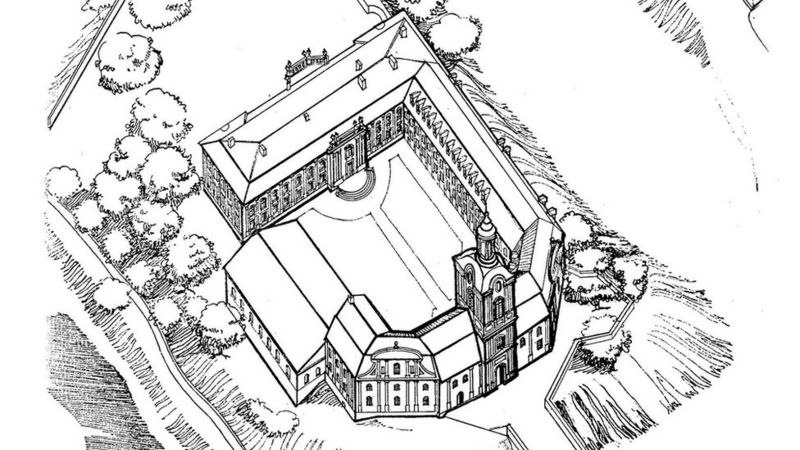

Приблизний план замкового комплексу. Автор - Ольга Михайлишин (ооо, я доберусь до бібліотеки Вернадського і занурюсь у її роботи, там має бути маса цікавезного!)

Так руїни собі і стояли, і, до речі, їх відвідував і, можливо, замальовував Тарас Шевченко восени 1846 року, коли перебував на Волині у складі експедиції від Київської археографічної комісії.

- Потім Корець перейшов до Російської імперії - проте і тут якось не на часі було відновлення польських замків.

- За часів УНР просто нічого не встигли зробити.

- За період з 1921 до початку другої світової були спроби відновлення - на жаль, безрезультатні.

- Друга світова - трошки геть не до того.

- СРСР - знову трошки геть не до того.

А ось що і незалежній Україні знову трошки геть абсолютно не до того - оце вже пічаль і біль.

Насправді трошки хоча б розгрести - і можна спокійно запускати сюди реконструкторів і влаштовувати шикарні фестивалі. І був би Корець ще одним ну хай не діамантом, але перлиною туристичної України так точно. Крім замку у самому місті і околицях, м'яко кажучи, є що подивитись.

Координати замку: GPS 50.617147, 27.157842

Ну, тепер можна рвонути до замку і нам :)

Ось так виглядає територія замку зараз. Це майже все, що збереглося. З правої сторони (під деревами) є прекрасно збережена частина укріплень (можливо, відновлена....)

Направді, коли ходити там ногами - все значно більше, просторіше. Але сучасники писали, що тут не "замок", а "замочок із худорлявим подвір'ям".

В принципі, особливо упороті туристи без проблем можуть залізти і на другий поверх головної вежі, і навіть вище, і облазити геть усе. Але майте на увазі - замок знаходиться у дійсно аварійному стані, як довго триматиметься цегла і чи не відпаде вона прямо під вашими ногами або прямо на голову - невідомо.

Тут особливо добре видно залишки каменів, з яких будували свій замок князі Корецькі. Цегла - то вже надбання Чарторийських.

Вхід до замку, ми знаходимось усередині вежі. Певно, через це склепіння прекрасно видно зірки у тиху ніч.

Це частина перекриття другого поверху і підлога третього. Просто не змогли пройти повз - як цікаво сформовано стелю. Щиро дякуємо тим, хто завбачливо і турботливо прибрав геть уже аварійне каміння.

Щоразу у таких замках трохи прибиває до землі розуміння того, що все це люди робили майже виключно ручною силою, з мінімумом техніки і технологій. І з мінімумом навчених співробітників і спеціалістів, до речі ж!

Із внутрішньої сторони на вежі збереглися частини декору. Хоча і пишуть, що Чарторийський жив дуже скромно і волів витрачати гроші не на помпезний замок, а на бізнес і на розвиток міста - але ж ну бароко. Ну хоч трошки декору є :)

Вид на головну вежу із двору. Видно, що права і ліва частина укріплень мали різну конструкцію.

Бачите трикутник на стіні вежі? А тепер можна піднятись трошки нагору по статті до плану палацу і побачити, що тут був дах :)

З головної вежі є виходи і до лівої частини укріплень, і до правої. Го спершу наліво.

Прохід до внутрішньої частини укріплення зліва.

Частина вежі зліва у печальному стані :((

Це проходимо головною дорогою головної вежі і повертаємо одразу наліво. Тут збереглось лише старе кам'яне склепіння, але воно настільки монументальне і настільки все міцне, що на голову нічого не впаде.

Приміщення насправді невелике. Судячи з усього, ось цей вихід не передбачувався планом будови, але вже маємо. Зате через нього прекрасно видно частину лівого укріплення і можна ось прямо до неї вишкрябатись....

...і подивитись через старі вікна, що ж там унизу.

Ліва частина укріплення прямо над урвищем.

Можна прямо звідси стежиною спуститися під міст. Відреставрований 2005 року, безпечний з усіх сторін і навіть підмостов'я безпечне. І чисте. Ну майже. Обережно, кропиви трохи є.

Стан, звісно, неідеальний, але - у порівнянні з замком просто прекрасний.

Го до правої частини укріплень. Вона трохи багатша - ну як багатша. Там збереглось трохи більше і трохи краще.

Вид від проходу головної вежі на праву частину укріплень.

ОФФ. Скажіть мені, як ви думаєте - мішані, саньки, ані-дури і інші каті+роми, - ось ці люди, які на кожній цікавині пишуть шось білим маркером, вони їх з собою спеціально возять? Ось як ми - фототехніку, водичку і каремат - так вони білі маркери із собою таскають?

Після такого видовища хочеться вимагати продажу білого маркера тільки після докладного анкетування і під підпис про необмальовування пам'яток. І пускати всіх до замків тільки після обшуку. І за наявності у кишені білого маркера давати у жбан. Нє, ну а шо?!??! Сссццц...не знаю, як сказати, не хочеться ображати ні собак, ні котів, ні свиней.

На правому укріпленні видно пази для сходів і перекриттів. Направді не так важко дошкрябатись до другого поверху, але замку і так вже дуже недобре, не стали його калічити.

Ось вона майже повністю.

Так виглядає головна вежа і права частина укріплень із зовнішньої сторони стін. Про особливо упоротих - це не той випадок :) прямо перед цією стіною, майже у мене під ногами знаходится монументальна частина укріплення, яка збереглась просто прекрасно. Тут не так високо, як здається.

Зовнішня сторона вежі

Церква Кузьми і Дем'яна, до речі.

Так виглядає головна вежа від правої частини укріплень. Видно залишки пазів для сходів і перекриттів.

Бачите цю кам'яну арку внизу посередині? Прямо під нею знаходиться вхід у місцеві підвали.

!!! Природнього світла там дуже мало, ліхтарик маст хев.

!!! Дивіться під ноги - там купи сміття і нечистот :( Але цікаво ж. Ми - спустились :)

Спуск у підвал. Там їх, до речі два - один спуск направо, другий - наліво.

Барокко тут не пахне. Вочевидь звичайні старі господарські приміщення.

Не дуже закопчений, швидше за все, це просто вентиляція

Невеличке віконце таки є, але направді воно не дає стільки аж світла, як на фото. Це все сучасні технології і вміння Сереги їх використовувати. Ліхтарик! Ліхтарик наше все.

Іще один спуск.

Вишкрябались :)

Від правої частини укріплень можна пройти наскрізь через головну вежу до лівої частини, до речі.

Ну, за "худорляве подвір'я"

О, до речі: з правої сторони - класична кам'яна площадка, з якої, певно, було дуже непогано відстрілюватись. Внизу - урвище, не підберешся. Стіни - монументальні.

Класний замок. Хоча... а що, бувають некласні? :))

Спокуса Ієроніма Босха - ІІ (Музей Ханенків)

Іноді музей Ханенків не просто радує, а дуже-дуже радує. Порадував нас невеличкою, але прекрасною виставкою з триптихом Босха "Спокуси святого Антонія".

Цей же триптих виставлявся тут у 2017 році, але за кілька останніх років було проведено величезну роботу з реставрації - і це дійсно монументальний труд. Є з чим порівнювати:

Фото 2017 року - до реставрації

Фото 2021 - після реставрації

.....але у 2017 році ми робили фото тільки на мобільні телефони. Зараз музей Ханенків відкрив для себе сучасність, де якісні і класні фото від відвідувачів - це user generated content, його треба плекати і цінувати, а уривати з клієнтів копійки за можливість фотографувати фотокамерами - схоже на підмостовних тролів. Нарешті респект (і тепер ви повернули нас як відвідувачів)....

Трошки історії "київського" триптиху "Спокуси святого Антонія"

Почати з того, що саме цей триптих не належить власне пензлю Босха - це копія.

Триптихи Босха були шалено популярними - тож і за життя Босха, і після його смерті, і у його майстерні, і у інших "ботегах" було створено не одну і не дві копії. Копії могли відрізнятись і розмірами, і деталізованістю. "Київський" триптих відносять до найстаріших та найдетальніших. Єдине, чого йому не вистачає - оборотних частин (ймовірніше за все, їх зняли і продали кудись окремо, або вони були втрачені, як і багато живописних скарбів. Але на оборотні частини можна подивитись у Лісабоні, наприклад).

Вперше "наш" триптих згадується у колекції лікаря Анрі Гімбая. 1905 року його колекцію було продано в Амстердамі людині на прізвище Мейрш - і на кілька років сліди триптиха губляться.

1910 року Богдан Ханенко відвідав виставку "Шедеври магометанського мистецтва" у Мюнхені і, певно, тоді придбав триптих у арт-дилера Юліуса Бьолера. Галерея Бьолера, до речі, працює і досі.

1911 року триптих вже був внесений в альбом з колекцією Ханенків.

Оригінал знаходиться у Національному музеї стародавнього мистецтва у Лісабоні, але - останні дослідження кажуть, що і він може бути копією. Цей триптих був створений на замовлення Іполіта де Берто, головного фінансового радника герцога Бургундії. Після його смерті був проданий за шалені на той час гроші - 312 фунтів і 10 пенсів, - і подарований Максиміліану І Габсбургу, імператору Священної Римської імперії. У приватних колекціях Габсбургів та їхніх родичів триптих перебував двісті років.

Невідомо як, але відомо коли - у 1872 році триптих знайшовся у Португалії і 1910 року оселився у Museu National de Arte Antiga.

Трохи про святого Антонія загалом

Із самого початку християнської церкви походять описи життя святих і мучеників. Крім текстів, всією Європою мандрували різноманітні залишки святих - і це давало величезний, просто нескінченний потік грошей як церкві, так і шахраям (дуже яскраво це все описане у "Легенді про Уленшпігеля"). Придбати шматок мізинця святого, щоб відвести наглу смерть від потопання, або волосся святої, яка опікується маленькими дітьми - свята ж справа.

Святий Антоній був одним із найвідоміших і найпопулярніших святих. Він опікувався майже всіма, а особливо тими, хто страждав від "антонієвого вогню" (отруєння грибками роду Claviceps (Ріжки, російською "спорынья"), які вражали пшеницю).

- народившся в Єгипті. Після смерті батьків молодий чоловік віддав молодшу сестру на виховання добрим жінкам, а себе присвятив богу

- багато подорожував і спілкувався з божими людьми

- щоб сховатись від спокус, оселився сам-один у пустелі. Але і там спокуси нікуди не дівались, тож майже все життя він поклав на боротьбу з ними.

Один із найвідоміших висловів святого Антонія - "Якщо тебе ніхто не спокушав, то до раю ти не потрапиш".

Спокуси святого Антонія

У 15-16 сторіччі, здається, можна було зашифрувати та передати символами практично все. Але те, що легко і природньо вловлювали освічені європейці 15-16 сторіччя, для нас зараз абсолютно неоднозначно, здебільшого незрозуміло - ба ми навіть і не помічаємо "очевидних" речей. Тому безмежно цікаво читати "розбирання" Босха і Пітера Брейгеля-старшого "по кісточках" - і велика дяка музею за інформацію, яка дає змогу хоча б частково зрозуміти ідеї Босха. Проте і для сучасників Босх був досить складним.

На трьох панелях зображені деякі випадки, зафіксовані у життєписі святого Антонія.

Ліва панель

Трошки детальніше:

Напад демонів на святого Антонія у пустелі. Вони підхопили його, підняли у повітря і там почали його штурхати, бити, кусати, знущатись, піддавати усіляким тортурам - аби Антоній під цими тортурами і стражданнями відрікся від бога. Але ні - він продовжував молитись.

Лицар-птах верхи на рибині - можливо, це імператор Максиміліан Габсбург, який був "святим та божим" лицарем, але не гребував розорювати міста і селища Нідерландів.

Коли біси досхочу награлись із святим, але не досягли своєї мети, то зі злості вони скинули Антонія з небес просто на землю. Вмираючого Антонія знайшли добрі люди і несуть його лікуватись. Один із персонажів - мирянин, - дещо схожий на ймовірне зображення самого Ієронімуса Босха.

Двоє інших за одягом схожі на ченців. Зверніть увагу: на голові одного з персонажів видно круглу виразку - це один із симптомів отруєння ріжками (гангренозні ураження шкіри). Швидше за все, це відсилання до ордену святого Антонія, який опікувався хворими на антоніїв вогонь. Це підтверджується і одягом ченців, проте є анахронізмом, бо за часи святого Антонія ордена його імені точно не існувало :)

Зліва прекрасний босхівський персонаж - тут тобі і відсутність тулуба і рук, і оголені сідниці, і одуд, що сидить на сухій гілці, яка росте з сідниць (в домі, що збудував його Босх). В роті у персонажа труба від інструмента, схожого на волинку. Складені докупи, ці ознаки говорять про бездуховність, розпусту, бруд, схильність до злостивості та, можливо, навіть відьмовства. Такий жорстокий світ.

Під мостом, через який тягнуть святого Антонія, сидить тепла компанія. До неї прямує нібито Птах-листоноша.

Клюв дещо схожий на палицю середньовічних листонош - до цієї конструкції кріпили листи і можна було віддавати його адресатові прямо з вулиці, не заходячи в будинок. Ну і, відповідно, можна було віддати листа для надсилання - також закріпивши його у клюві "postvogel"-я ("поштового птаха"). Але струнку ідею мирного листоноші повністю псує перевернута лійка на голові (символ глупоти, омани, брехунів та войовничих невігласів) і те, що у персонажа немає верхніх кінцівок. Часто так показували когось недолугого і інфантильного. Цікаво, що досі немає однозначного тлумачення напису на листі, але здається, що нічого розумного такий листоноша не принесе.

Зліва біля підмостовної компанії іще один яскравий персонаж - птах, що стоїть на яйці і пожирає пташенят, що тільки-но вилупились. Пара пташенят вже лежать мертвими, одне в процесі пожирання. Зовні дітожер дещо схожий на пелікана - у такому разі це вивернутий символ християнського пелікана, який (о де ви, зоологи) годує своїх дітей власною кров'ю і жертвує своїм життям заради нащадків.

Буквально посередині панелі - людина-пагорб-будинок. Вхід у будинок прямо між ногами велетня і туди прямують ряджені.

Є кілька варіантів:

- це печера, у якій усамітнився святий Антоній задля боротьби із спокусами, а гості - поганські "панотці", які прийшли "говорити з ним про його віру" (ситуація, зафіксована у життєписі)

- це дім гріха, у вікно виглядає повія, а процесія - нечестиві священники (просто нечестиві священники, справжні, християнські)

Зліва до "будинку" прямує войовничо налаштована агресивна риба. Вона закута у броню на коліщатах, на спині - вежа. Оскільки рибина - давній символ християнства, вона може символізувати як боротьбу церкви із гріхами та грішниками. З іншого боку, це може бути і Левіафан, а можливо - один із бісів Апокаліпсису.

На задньому плані дерево із повішеним за ноги - досить популярна на ті часи кара у Нідерландах для чаклунів та відьом (до речі, на київському триптисі цю деталь дуже добре видно, а на лісабонському вона значно блідіша).

В принципі, тільки святий Антоній та дотичні до нього люди не замарані якоюсь гидотою. Весь світ навколо - суцільний бруд та демони.

Права панель

І ця панель також висвітлює бруд звичайного повсякденного життя і ті спокуси, які щодня треба переборювати.

У верхній частині панелі огрядний чоловік та жінка летять верхи на рибині. Ймовірно, це ще одне відсилання до родини Габсбургів - імператор Максиміліан та його дружина Марія Бургундська. За нею корона отримала багаті землі Нідерландів (а ще Бургундію, Франш-Конте, Артуа, Пікардію та Люксембург) - теоретично, а практично - великий головняк та війну із Францією за Бургундський спадок. Але врешті-решт саме посаг Марії зробив Нідерланди залежними - і врешті-решт, викликали революцію (Вільгельм Оранський, Уленшпігель, оцеовсе).

Башта з палаючою верхівкою - можливо, Фаросський маяк у Єгипті. Антоній народився і мешкав у Єгипті і часто відвідував Александрію Єгипетську.

Трошки нижче за башту - палаючий млин. Млин - це неофіційний (а може і офіційний) символ Нідерландів, символ постійної копіткої праці, уважності до дрібниць працьовитості та благоденства. Зовні все ок і акуратно, але зсередини - біда і катастрофа.

Битва героя з драконом у озері - також має кілька варіантів розшифрувань. Одне з них - це спокуси, які чигають на людей у життєвому морі, друге - битва під Нансі, де герцог Бургундії Карл Сміливий (батько Марії Бургундської, несправданий свекор Максиміліана Габсбурга) наклав головою. Цей варіант підтверджується (але не заперечує інші варіанти) військом, яке видно на мосту. Якщо придивитись, можна розгледіти в озері залишки інших героїв, що їх дракони тягнуть у зубах.

Неочікувано дикобраз. Майже в центрі панелі видно невеличку тваринку. І тут кілька вариантів. По-перше, дикобраз вважався символом спокуси, яка чигає на людину як зблизька, так і здалеку - і швидше за все, саме спокусу він тут і уособлює. А ще він був офіційним символом Орлеанського дому і Людовіка XII (короля Франції): "Поблизу, як і вдалині, я небезпечний".

Група персонажів зі свіятим Антонієм - наче картина в картині: Антоній, гола прекрасна жінка, спекотно-червона тканина, птахи, жаби та відьми. Це відсилання до цілої розповіді про чергову спокусу, зараз - значно ближчу пересічним людям, ніж духовні страждання та пошук істини.

Святий Антоній (якщо спиратись на оповідки про нього) дуже любив подорожувати і знайомитись із побожними добрими людьми. І ось у своїх подорожах він зустрів жінку - побожну, скромну, освічену і прекрасну ("прекрасна королева"). Вона його нагодувала, підлікувала, запросила до себе на гостину, а там - після побожної бесіди почала спокушати святого всіма наявними жіночими принадами. (на лиці Антонія прямо таки читається "Ну от. А як все класно починалось".

Тут є і мертва верба, що відсилає до відьом та зла - вона дуже часто зустрічається у Босха, - і густий пристрасний червоний колір тканини, яка завішує вхід до оселі гріха, і хтива жаба, що притримує завісу, і екзотична відьма-зводниця, що наливає червоний трунок жабі, і хижа кішка, і одуд, що вважався символом бруду (бо наче їв багнюку, а насправді він просто видзьобує з землі черв'яків) - повний боєкомплект.

До речі, цікаво, що на київському триптисі відьма з трунком дійсно яскрава і навіть сексуальна, а на лісабонському - неприємна напівлиса стара карга.

Справа за Антонієм - певно, один із найвідоміших символів Босха, - карлик-дитина у дитячих ходунках, із пляшечкою води та іграшкою. Неможливість діяти самостійно, безсловесність, безпорадність, необізнаність, - цей персонаж, як і звичайна людина, беззахисний, інфантильний і не вміє опиратись спокусам. Але Босх не формує тут жодного доброго відчуття - таке воно все, людство, всі дурні, безмозкі і все своє життя так і ходять, утиснуті у свою глупоту і ні про що не думають.

Внизу зліва - весела гулянка. Тут символи розпусти і гультяйства (труба і будь-які духові інструменти, людина з ногою у глечику), ну і те, що люди є підставкою для стола - означає, що нестриманість та ненажерливість завжди беруть гору. Символ ненажерливості, до речі - головопузо, прохромлене мечем.

Розчарований та втомлений Антоній тримає книгу і дивиться кудись всередину себе. Він знову переміг.

Центральна панель

Це можна розглядати годинами - така ж динамічна, як і бокові панелі, але значно більше насичена персонажами.

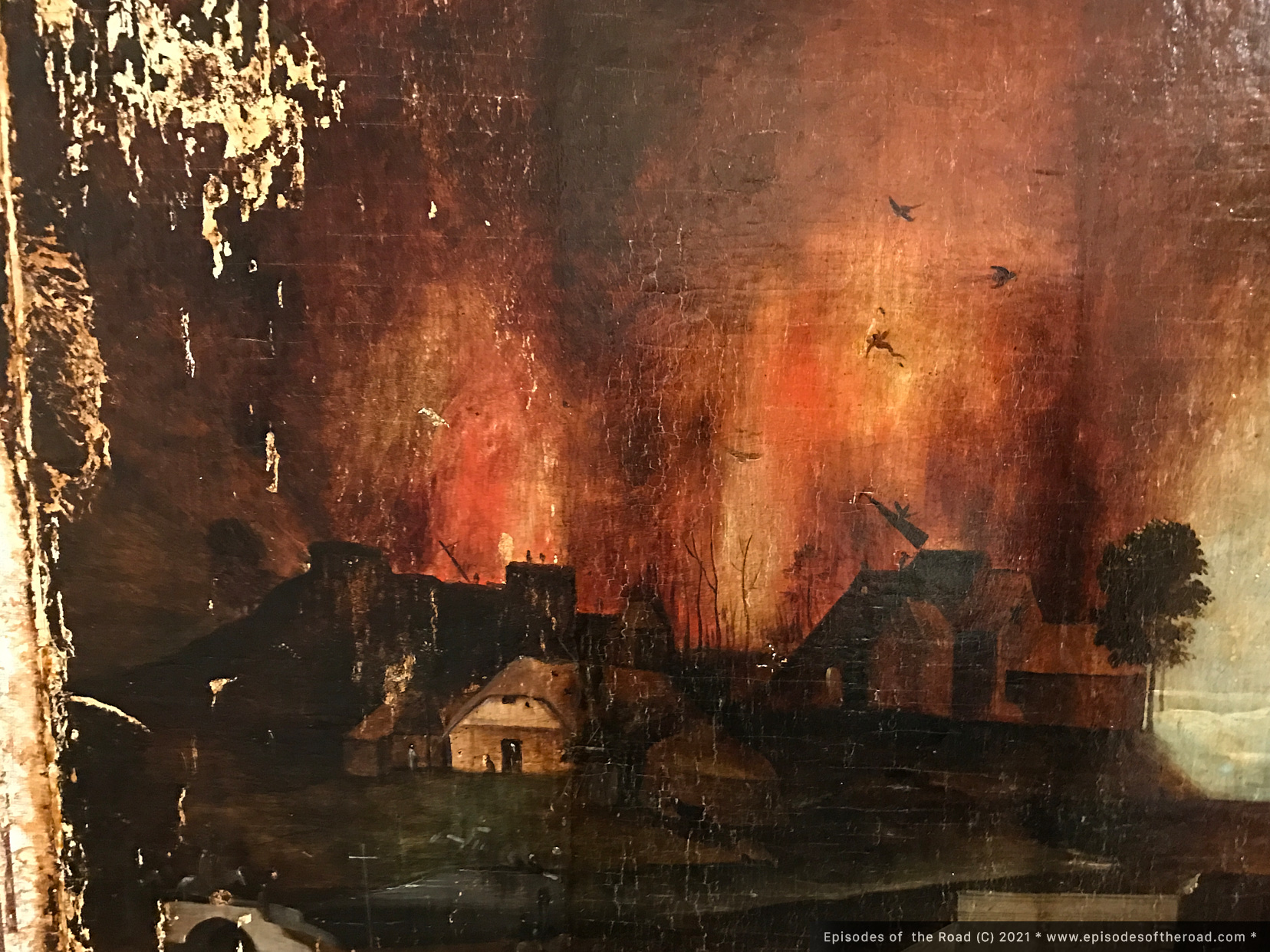

На задньому плані - палаюче село, над яким літають біси, а до них летить іще ціла ескадрилья прибічників. Палає і церква, шпиль на ній зламаний.

Трошки ближче до нас, майже біля пожежі тече звичайне життя - жінка пере білизну у річці, старий сидить біля хати, чоловік лізе на старе дерево, корова п’є воду - люди абсолютно не звертають уваги на пожежу, яка ось-ось же! Озброєні вершники біля мосту зліва також не дають глядачеві розслабитись.

В центрі панелі - розбита башта.

Цю башту асоціюють із Старим Заповітом. Якщо придивитись до рельєфів, видно і поклоніння ідолам та жертвоприношення, і поганські танці, а згори Мойсей отримує 10 заповідей. Ну і сова - символ гріховності (чомусь) (її поганенько видно на київсьому триптиху, але вона є - визирає з дірки на тій частині рельєфа, де Ваалу приносять жертви.

За баштою неначе перехід до сусідньої будівлі, а між ними - озеро. Не знаю, як кому, а мені ця кругла будівля дуже нагадує свіжодостиглий Fallus Impudigus (гриб веселка, який у недозрілому стані нагадує яйце, а коли дозріває - яйце проривається і на свободу виринає дуже реалістичний пеніс із вкрай гидотним запахом). Брудна вода та голі люди - науковці вбачають тут паралелі з громадськими банями (розпуста та безсоромність).

Але знову до башти.

В темряві - Христос, розп’яття та свічка. На лісабонському триптисі чітко видно промінчик світла - у нас же лише легкий відблиск на підлозі башти.

Дві спокійні врівноважені людини - Христос та Антоній. Їх цей бардак вочевидь не стосується (постає питання: якщо так все погано і гидко, то чим тоді спокушали святого Антонія, що він так боровся?)

Всі інші фігури уособлюють найрізноманітніші гріхи і гидоти, хоча можуть прикидатись пристойними ... і іноді навіть людьми.

Перед Антонієм сидить класичний босхівський персонаж - голова без рук і тулуба, але з ногами. Недоладність і недоцільність, недовершеність. Поряд з ним - стара жінка, що простягає руку за чашкою з чимось наче червоним - цю чашку простягає їй молодша жінка, абсолютно нормальна на вигляд - якби не прикраси на спині і не одяг, який продовжується у довгий хвіст. Можливо, це символізує сліпу віру людей у цілебні еликсири та панацею (нічого не змінилось, взагалі).

Навколо стола група істот

- вже добре підгулявший свиноголовий музикант із совою на голові і собачкою у блазнівському ковпаку та бубенчиками тягне цілком людську руку за напоєм, який простягає жінка у головному уборі наче зі зміями

- її сусідка - бліда пані з засохлими гілками на тюрбані тягне руку до півзасохлих квіток на столі

- смаглява красуня виносить із темряви таріль з гомункулусом.

- позаду стоїть дивна істота у коричневому плащі із дудкою замість носа

Іноді цю групу - трьох жінок та дивноносе створіння, - асоціюють із алхіміками (4 класичні кольори, 4 стихії, гомункул як один із результатів алхімічних дослідів і чарівні напої). Але є ще один варіант - це перевдягнуті священниками язичники, які приходили до Антонія, аби «поговорити з ним про його віру» та схилити на свою сторону.

За свиноголовим тягнеться музикант-каліка. Може, він би і викликав жалість - але на той час вся Європа потерпала від калік-жебраків, багато з яких майстерно обманювали довірливий нарід. Тож хвіст цього персонажа також вказує на його злу і недобру природу і на ставлення Босха до жебраків в принципі. На цій картині немає жодного жебрака, на якому Босх не поставив би тавро «зло».

До розвеселої групи із напоями та наїдками (або поганських «священників» - хто як дивиться) рішуче прямує ціла юбра однозначно неприємних, але цікавих персонажів.

Попереду закований у лати лицар, на голові у нього символ глупоти і причетності до злих мистецтв - засохле дерево. Цього персонажа та двох собачок перед ним дослідники асоціюють з Максиміліаном Габсбургом та двома його дітьми (які, до речі, прожили довге життя і відзначились у політиці).

За ним іде пацюкоподібний персонаж із розбитим горщиком на голові (недолугість, тупуватість, глупство). Він тягне на плечі жердину із колесом, на якому ще збереглись залишки колесованого і сидить ворона. До колеса прив’язана ще свиняча туша. Дослідники вбачають у цьому відсилання до мародерів та ландскнехтів Максиміліана, які наче пацюки та сарана пожирали все, що могли взяти. Інший варіант, до речі - це кат, який тягає за собою всоє знаряддя, а свиняча туша може бути залишками єретичної тварини, яку судили і присудили до смерті (бо до смерті можна було засудити і тварину, якщо вона, наприклад, недостатньо побожно хрумкала яблуками у неділю, наприклад).

Біля підніжжя башти трійко занурених у книгу - наче все ок і правильно, але знову спадає у вічі перевернута лійка і страшні пики, а до того ж - згнилі нутрощі любителя читати.

У брудному загидженому озері задумливо плавають птахориби - але на них чигає небезпека. На багатенно вбраній рибі-човні дві чорні злостиві мавпи вже розкинули сіти. Пряме посилання на «ловця душ людських», але ловцями тут виступають невігластво, злостивість, розпуста та віра у ідолів. Короп, на якому пливуть мавпи, також вважався брудною и гидкою рибою.

Сусідній «корабель» присвячений іще одному чуду святого Антонія. У своїх мандрах йому довелось плисти на кораблі, який тхнув неймовірно гидезно. Коли Антоній поцікавився причиною, моряки пояснили, що так тхне риба - але Антоній побачив у трюмі одержимого дияволом чоловіка. Антоній вигнав диявола і запах одразу зник (нещасний зображений за гратами на кораблі).

Цікаво, що на носі качки-корабля причеплено опудало ската. У Середні віки модні алхіміки робили зі скатів «скелет русалки», - тож тут також присутня і омана, і неугодна богові алхімія.

За кораблем пливе маленький човник. Пливе не сам - він прив’язаний шворочкою до сухої гілки, яка стирчить з дупи чергової мавпи. У човнику пливе страшненький гомункулус - вважалось, що гомункулуси з’являються або в результат алхімічних досвідів, або внаслідок гомосексуальних зв’язків. На цю думку наштовхує і дивний птах, трохи схожий на лелеку. Ось нам іще один гріх людства.

Зліва розташована вочевидь дуже шумна група персонажів, які згуртувались біля величезної червоної ягоди - вважають, що це легендарна мандрагора, яка використовувалась для лікування «антонієвого вогню». Водночас мандрагора вважалась відьмовською рослиною, що входила до складу чарівних мастил та при передозуванні спричиняла видіння та галюцинації.

Неоднозначність мандрагори тут підкреслюється і жабою, і пташкою-щигликом (він вважався божим птахом і символом спасіння, бо харчувався насінням колючих будяків, а той напряму нагадує колючий терен. О, насолода асоціативними рядами :)

Поряд в озері тупчеться юрба, явно охоплена важливістю якогось момента.

Дослідники вважають, що це може бути як кілька символів гріхів, так і відсилання до втечі з Єгипту або до народження Христа. Тут є і «жінка» з дитиною (відьма - про що кажуть лускатий хвіст і сухе дерево - і тут дерево не прихисток, не будинок, це відверто частина тіла)

«Жінка» сидить на спеціальному стільчику-гойдалці - такі у середньовіччі і пізніше використовували няньки - не годувальниці, а просто няньки (тобто про те, що це матір дитини - не йдеться). Няньок, до речі, часто звинувачували у продажу дітей сатані. Бруд та гидотність підкреслюються тим, що жінка їде на пацюку - мало хто любив цих рознощиків чуми та хвороб.

Під ногами у пацюка- іще один гомункулус.

Радісний квітучо-крилато-коронований чоловік-чортополох (чортополох - іще один символ зла. Цікаво чому - він жеж колючий, наче терен, а терен….Де логіка?) сидить верхи на коні-глечику - тут можливий гріх пияцтва. Ріжок за спиною - музика і розваги напряму дотичні до диявольських розваг. Бо побожна і пристойна людина у такі часи веселитись не буде.

Троє інших супутників - два лицарі і поважний дідусь - ймовірно, відсилають до двох царів та Йосифа.

В принципі, і центральна панель складається з людських гріхів, дурості, недбалості, бруду і найрізноманітніших варіантів омани. Здається, що Босх поставив собі за мету зібрати все гидотне, що тільки може бути у людському житті.

Ранній Ренесенс з його замріяністю, красою та естетикою, з його вимогами «щастя для всіх і нехай ніхто не піде ображеним», «людина народилась для щастя» - було та загуло, і на сцені бруд, сморід, підозра всіх навколо у найгіршому. Може, все не так. Може, людина просто краще сприймає гіперболи, людину треба вразити, викликати хоча б якісь емоції - і тоді вона хоча б краєчком мозку задумається над світом, своєю роллю у ньому і над собою.

Треба йти і дивитись. Босха багато не буває :)) Окремо необхідно сказати величезне «дякую» реставраторам. Ось ще кілька прикладів того, як виглядав триптих до реставрації.

Ну а з головою зануритись у Босха можна на сайті проекту https://www.europeanheritageawards.eu/winners/bosch-research-conservation-project/, прочитавши прекрасну книжку "Hieronymus Bosch, Painter and Draughtsman, Catalogue Raisonné (2016)" або ось "Ієронім Босх. Видіння і кошмари" Нільса Бюттнера (Фабула, 2019).

Майские 2018. Тустань

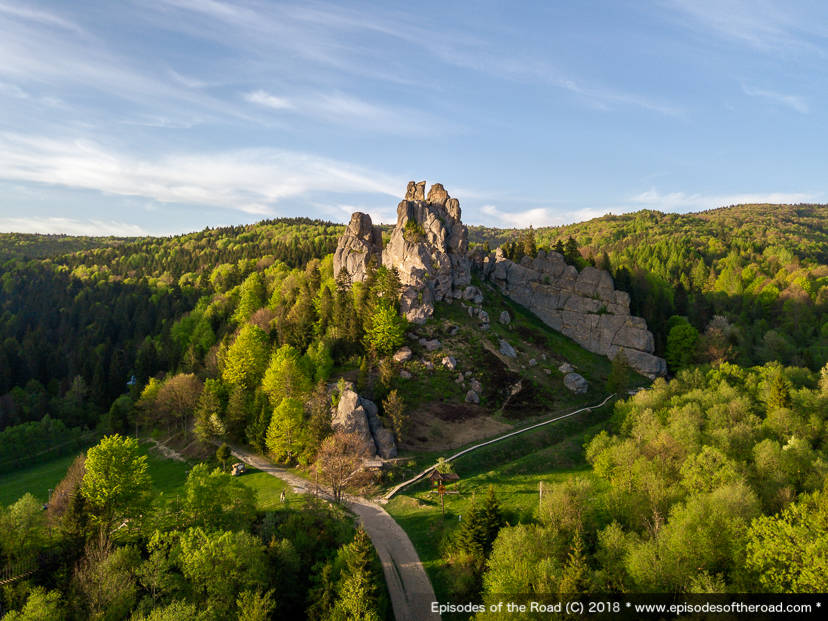

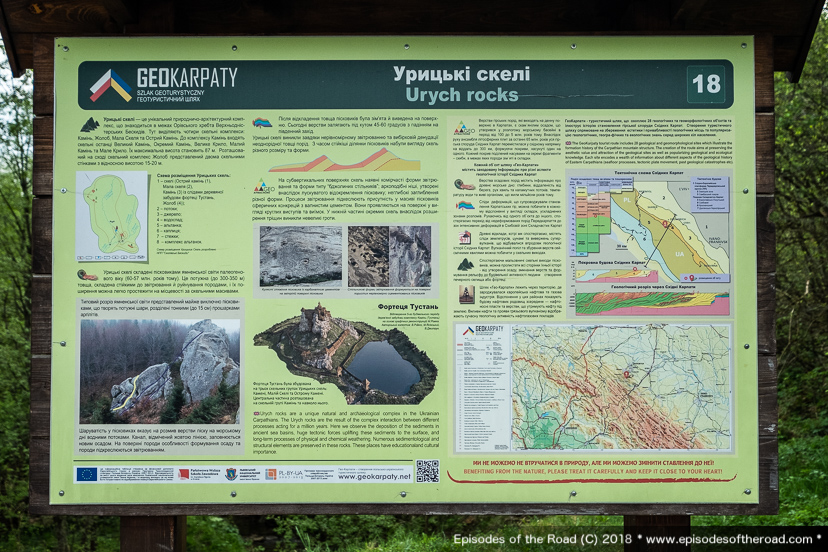

Что такое вообще Тустань

Тустань - совершенно удивительное место. Памятник человеческой изобретательности, умелости и настойчивости. Между несколькими скалами, в неудобнейшем месте люди поставили деревянные укрепления, угнездились там и растили-наращивали крепость вверх и вверх.

Крепость сделана ой по уму - стоит только посмотреть, как аккуратно и основательно простреливались все подходы, как были решены проблемы с водоснабжением.

Сейчас это - высокие скалы, и только буйная фантазия может дорисовать между ними рукотворные укрепления, но прекрасные люди в Государственном историко-культурном заповедние "Тустань" создали чудное приложение (работает под Андроидом и по iOs) - и с ним можно вот это все реконструированное увидеть прямо на экране смартфона и даже селфи наваять.

Как добираться до Тустани

Мы искренне рекомендуем заезжать с львовской трассы. Потому что через Схидницу - это, конечно, красиво, это, конечно, практически раллийная трасса со всеми ее прелестями, но ехать там просто так - удовольствия мало. Особенно если у вас обычная городская пузотерка.

Парковка

Можно запарковаться прямо под, стоянка большая, але є одне "але". Мы вот такие утречком прискакали, самые первые, довольные, поскакали-полетали-насмотрелись, потом экскурсия....И вот где-то около часов 10-11-12 в Тустань приезжают огромные экскурсионные автобусы, бусики и просто легковушки и запирают вас надежно и дружественно так. Так что неплохой вариант - запарковаться на полкилометра ниже стоянки: идти чуть дольше, но выезжать куда проще.

Чай-кофе-наливки-шашлыки-сувениры-деревянные булавы, магнитики и прочие туристические радости - есть в количестве.

Для детишек разных возрастов есть лазалка. И вот еще симпатичная площадка со статуями - очень напомнило Бушу.

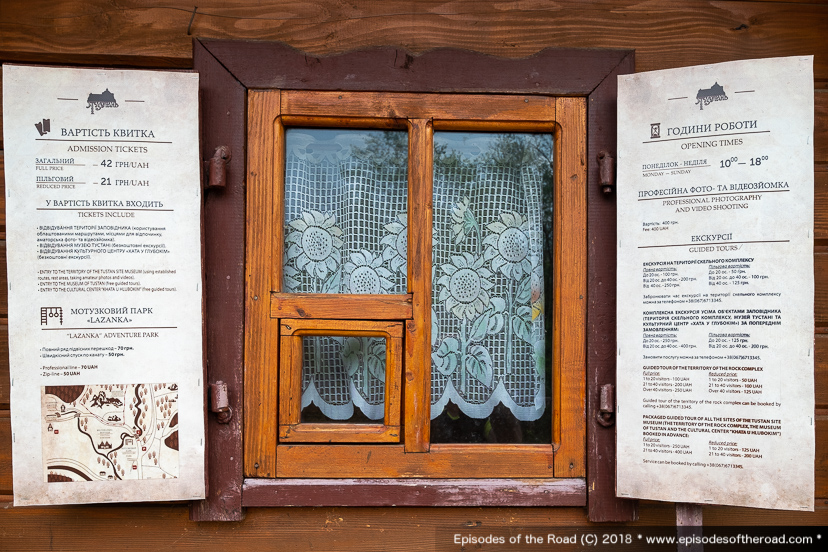

Туристического полезного

Время работы касс: примерно с 10 до 18. Мы приехали уже после 18 - касса закрыта, лавочники собираются, последние туристы выползают с территории.

Билеты: взрослый - 42 гривны, льготные - 21 гривна. Но после 18 все равно никого нет, а территория не закрывается никак. Поэтому мы вот прошли туда вечером, утром пришли опять но, разумеется, тут уже с билетами, как приличные люди. Жаль-жаль, но билетов красивых нет - выдают обычный унылый кассовый чек, но выдают. Это очень радует.

Можно заказать экскурсию. Экскурсий тут три вида:

- Часовая (на самом деле чуть меньше) - основной массив (Камень), где был детинец и основные укрепления, колодец и источники в Церковном урочище.

- Двухчасовая - то же самое с заходом на еще одну скалу, Желоб.

- Четырехчасовая - полный обход основной территории, + Острый Камень и Малый Камень. Именно там найдено множество петроглифов - изображений на камнях. Плюс там тоже были укрепления.

Вот на фото схемы маршрутов.

Экскурсию мы, разумеется, очень и очень рекомендуем - облазали все дважды, но все равно, оказывается, многого не заметили и далеко не все можно прочитать в интернете.

Заказать экскурсию можно по телефонам (указаны на сайте Тустани), но в принципе кто-нибудь из гидов обычно сидит возле касс. С нами гуляла милейшая Наталия, которая летает по местным склонам аки птичка, очень болеет за этот проект и радуется людям, которым интересна Тустань как Тустань, как историческая ценность. Смело и искренне ее рекомендуем, очень душевная и светящаяся тетенька J

В том же селе Урыч есть еще музей Тустани - маленький, но очень и очень. Есть еще реконструкция лемковской хаты - так и называется, "Хата".

И Тустань, и музей, и Хата - все по одному билету.

Классного и инновационного

За входом, за резной аркой справа есть незаметная стойка. Именно здесь качаете аппликуху, с которой можно увидеть реконструкцию укреплений. Наводите камеру смартфона на скалы и вот вам - так выглядела крепость с той точки, на которой вы стоите. Можно сделать селфи :)

Таких мест по территории 5 - немного, но круто же.

Как ходить

Ходить удобно - тут деревянные настилы, есть места для отдыха, а под самой крепостью даже целый класс оборудован - на лавочках человек 40-50 точно поместится.

Поручни руками отполированы до идеальной гладкости. Карабкаться наверх то еще удовольствие, склон крутой, но это единственное неудобство, да и подъем недлинный.

А наверху ждет такая вот красота :)

Территория промаркирована, заблудиться - по крайней мере, на самом простом маршруте, - не получится. Особенно если будете ходить по туристическим настилам. Но там вне туристических настилов есть куда полазать, и мы не удержались. Без фанатизма, конечно, и аккуратно.

Го гулять по Тустани!

История Тустани

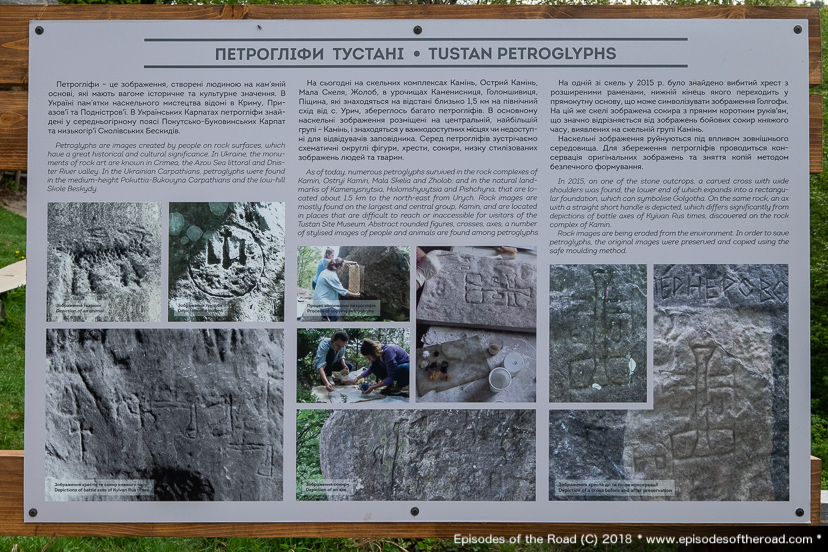

Территория была заселена достаточно давно - здесь раскопаны языческие капища, вот прямо на Крыле есть капище Даждьбога. На скалах нашли интересные петроглифы - как языческих времен, так и более поздние. Большая часть петроглифов обнаружены на дальних укреплениях, на Остром Камне, а тут, на Камне, их особо не видно. Забегая вперед - а вот современных петроглифов кучи, хочется оторвать все конечности этим блин туристам!

Предположительно - капище Даждьбога. Камни здесь основательно закопчены и были найдены остатки жертвоприношений.

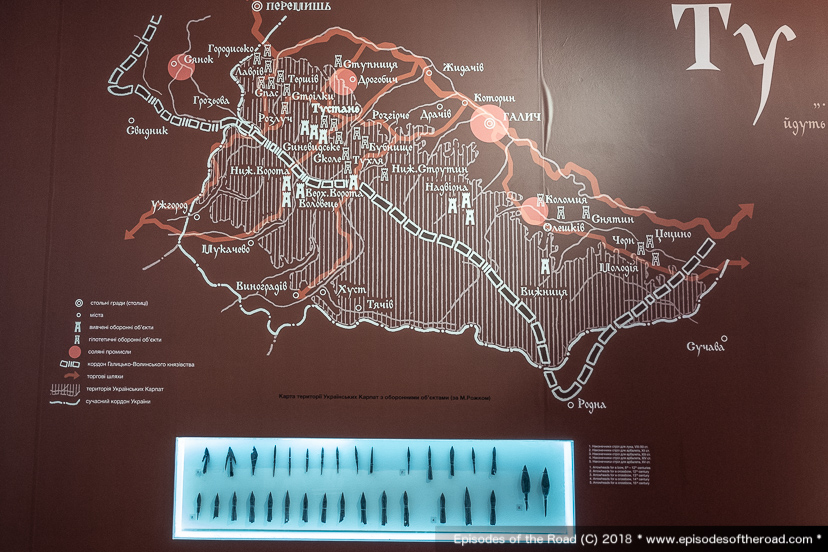

С 6 по 9 столетие здесь жили хорваты, в 9 столетии вместе с Владимиром Мономахом сюда пришли русичи и угнездились тут прочно и надолго. Собственно сама крепость Тустань и начинается с 9 века, выполняет оборонные функции на границах Киевской Руси. После того, как Киевская Русь закончилась, Тустань логично отошла к Галицко-Волынскому княжеству и стояла на границе уже ГВК - Румыния, после - на границе Румынии и Речи Посполитой. Первое письменное упоминание о Тустани нашлось в польских хрониках: "...король Казимир III захватил Тустань, Перемышль, Галич"... и другие поселения. Возможно, были и другие упоминания, но не сохранилось ничего.

Это была такая себе пограничная таможня. Во-первых - можно было очень качественно отражать нападения всяких злобсов, оповещать о вторжении другие поселения, во-вторых - стричь купоны с проезжающих купцов.

По большей части через Тустань возили в Европу соль. Своих соляных месторождений европейцы на то время еще не нарыли, поэтому пользовались недешевой солью из Дрогобычской копи. Монополию на соль держало государство.

Пока Тустань была пограничным укреплением, в ней был смысл. Но времена идут, границы меняются - и вот уже Тустань не на границе, а почти в глубине страны. Зачем там гарнизон? Вот так понемногу нужда в ней как в оборонительном сооружении закончилась.

Пока Тустань была таможней, она приносила доход. Но (см. выше) - зачем таможня на своей собственной территории, это раз. Два - Европа накопала соли на своей территории и нужда в нашей соли пропала. Какое-то время через Тустань пытались гонять через нее скот, но гешефт был совсем не тот - Тустань закончилась и как таможня.

Кроме того, появилась суровая артиллерия и новые способы ведения войны. Деревянные укрепления стали совсем неэффективными - так что Тустань закончилась и как крепость совсем, просто устарела.

И вот веку к 16 от нее остались одни развалины и воспоминания, а нам и развалин почти не осталось.

Конструкция Тустани

Первая линия укреплений - вода + частокол. Здесь было три потока - Вороной, Церковный и Гусиный (сейчас недоступен для экскурсантов). Поток Вороной был перегорожен искусственной дамбой и таким образом создавался искусственный пруд. Сейчас на его месте просто ровная площадка, ручей находится куда ниже, но топоним Стави остался до сих пор.

Вторая линия - деревянная стена высотой 13 метров, толщиной почти 3 метра. Деревянная стена крепилась прямо в камень - для этого люди вгрызались в камень врубами и пазами и делали такое себе гнездо. На этой стене легко можно было разместить стрелков и бить нездраво любопытных прямо на подходе.

Вот как раз здесь и была стена второй линии обороны. Если присмотреться хорошенько, на фото под навесом видны остатки каменной стены. Еще в середине 20 века она была достаточно большой, но уже к 70-м годам разрушилась - не специально, просто устала. На камнях (там, куда указывают стрелки) видны вертикальные ровные пазы - там крепились стены.

Стрелки указывают на крупные пазы. Вот мы дважды мимо них гуляли - а обратили внимание только с подачи гида. А в кругу, - видите? - относительно небольшие округлые следы. Что это - до сих пор неизвестно. Вариант 1 - это рукотворные углубления, они расположены по кругу, практически одинаковы. Это - солярный символ или солярный календарь. Вариант 2 - это нерукотворные углубления, образовались когда здесь плескалось море Тетис. У каждой из теорий есть последователи, но пока все идет мирно и без боев :)

Вот эти вроде как цифры - это тоже рукотворные пазы и врезы для крепления деревянных конструкций. Рядом с ними - те самые то ли рукотворные, то ли естественные окружности.

Во второй половине 13 столетия деревянный частокол заменили каменной стеной. Сейчас от ее осталось буквально метра 2-3 в длину, снизу остатки почти и не видны. А еще в 50-х годах 20 столетия (судя по фотографиям, которые показывала нам Наталья), стена была в относительно нормальном состоянии - но опять же погода и общее похабное отношение к памятнику добили ее окончательно.

Третья линия - уже собственно сама деревянная крепость.

Крепость строилась и достраивалась в течение нескольких веков. Скалы стояли себе стоймя, а люди копошились и строили, строили, строили. Историки выделяют 5 этапов строительства Тустани - от небольшой крепостушки с деревянным частоколом в 3 метра высотой до внушительного многофункционального укрепления. Респект строителям!

Вот на фото вид крепости в разные периоды строительства.

Самое интересное и уникальное то, что Тустань на земле - как обычный приличный замок, - практически не стояла. Все укрепления были "встроены" в камни. Такая себе деревянная пломба в кариесных скалах, пардон за такие ассоциации, но похоже ведь.

Люди как скалолазы использовали каждую расщелину, любую возможность зацепиться за скалу. В камне прорубались специальные пазы - в них укладывались бревна и на этой конструкции возводили крепость-гнездо. Сегодня найдено больше 4000 врезов и врубов - только представьте себе этот титанический труд! Именно по этим следам историки восстановили примерный внешний вид крепости.

По тропинке мы поднялись до самого входа в крепость. Вот справа - естественный проем между двумя скалами. Когда-то он был затроен и именно здесь был подъемный мост. Чтобы телеги, возы, лошади и купцы могли подняться в крепость, был сооружен большой пандус. Как и положено, этот вход назывался Брама.

Слева - более узкий проход, хвіртка такая себе. Там была обычная лестница - один человек пройдет без проблем, два уже будут толкаться. Но вполне годится для быстрого подъема к Детинцу.

Опять же, на всех скалах множество следов человеческой деятельности. Забавно, но в первый вечер прогулки по Тустани мы их не заметили. Вот она, прелесть прогулки с гидом.

Вот, кстати, под скромным навесом справа - остатки каменной стены. Слева стена ничем не защищена и заметна лучше.

Еще немного остатков каменного укрепления.

По лестнице через хвіртку мы поднялись в Детинец. Это сердце крепости, самая укрепленная ее часть. Сейчас здесь только пешеходные дорожки с настилами и несколько обзорных площадок. Вроде как собираются реконструировать более масштабно, но как всегда, не хватает денег.

Кстати, про современные петроглифы :( 100% видимых - творения наших современников. Вот, например, Иосиф Варивода. Наверное, очень важный был человек в собственных глазах. Маши, Сани, Жени...ых, человечество :(

Даже самые оригинальные "масонские" треугольники - не древние, а очень даже 20 век.

Детинец в Тустани

Самая укрепленная часть. Места не так чтобы много. За несколько столетий и скалы стали немного ниже, и разрушений произошло много, но все же.

На этой небольшой площади жили 50 защитников крепости - только мужчины, только гарнизон. При раскопках и изысканиях не было найдено ни одной женской вещи - ни бусины, ни украшения, ничего. Но территория исследована только на 2% (!), так что, возможно, что-то и найдется.

Отсюда отлично видно Острый Камень и Малый Камень - но добираться до них часа полтора. Зато там есть петроглифы, ыыыы, и на доступных местах.

Гуляем дальше по Детинцу

Оооо. Вот это отверстие в скале - не просто так. Это один из оборонительных элементов крепости - таллус, прорубленный в скале кривой ход. В него запускается камень, и из-за кривизны хода он летит совершенно непредсказуемо и рикошетит как ему заблагорассудится. В общем, отличный сюрприз для нападающих.

Крепость была построена так, что арбалетчики и лучники перекрывали все подступы к Тустани плотно и аккуратно.

На территории Детинца есть информационный стенд с этапами застройки крепости и фото разгребения и исследования. Работа, конечно, просто колоссальная. Если учитывать, что начиналось все с одного энтузиаста и его друзей и родственников - в советские времена, когда не было ни грантов, ни меценатов, а только партсоветы и прочая лабуда, - еще больше начинаешь уважать историка Рожко. Спасибо ему общечеловеческое.

Здесь хватает человеческих отметин. Вот, например, откровенные рукотворные ступени. (туда можно даже забраться :)

Уходим с Детинца. Поднимались через хвіртку, выходим через браму.

На выходе из Детинца справа есть ход. Предполагают, что раньше это был тайный ход, шел он под крепостью и выходил в районе алтаря Даждьбога. Но скалы проседают, и сейчас можно забраться метров на 5-6 максимум. Дальше проползти у нас не получилось :(

Спускаемся вниз. На этой скале тоже есть следы человеческих рук, но не так чтобы много. А вот остатков моря - достаточно.

Водоснабжение.

Для водоснабжения были 2 цистерны и колодец глубиной 30-40 метров. Одна из цистерн видна только снизу, практически с места начала экскурсии. Полностью рукотворная, выложенная из 32 каменных блоков, эта цистерна служила для сбора дождевой воды.

Колодец находится практически в центре Детинца, но его, мнээээ....как бы не видно. Засыпали - потому что туристы то лезли туда, то бросали гадость всякую. Поэтому увы, теперь его не видно вообще, есть только малозаметное углубление в почве. Во время раскопок в колодце нашли кучу интересного - любопытно, что в колодце было много хвои, судя по всему, она там не случайно валяется, а набрасывалась для хоть какой-то дезинфекции воды.

Под скалой, снаружи крепости еще одна цистерна-колодец. Добраться до нее просто - просто топаете вниз и дорожка будет раздваиваться. К колодцу - налево вверх, не промахнетесь.

Забрана безопасности ради решеткой.

Раньше можно было кидать вниз камешки, но все камешки, судя по всему, уже в колодце :)

От колодца спускаемся к Церковному урочищу и источникам.

Целебные источники в Тустани

Обычно какая-никакая церковь или каплычка находится на территории крепости, но в самой Тустани ничего культового не обнаружено. Эта церквушка - достаточно поздняя. Рассказывают, что тут было вроде как явление Богородицы и после него появились два источника.

Для привлечения туристов рассказывают, что вода тут содержит серебро. Врут! Воду регулярно отправляют на исследования - ни разу серебра обнаружено не было. Зато в одном источнике обнаружены фенолы, во втором - йод. Йодированная водичка удивительно вкусная, пьешь - и пить хочется, какая-то очень легкая. Ее можно пить постоянно, без каких-либо ограничений. Фенольная - более тяжелая, что ли, ее не рекомедуют пить постоянно, а вот умываться - самое оно.

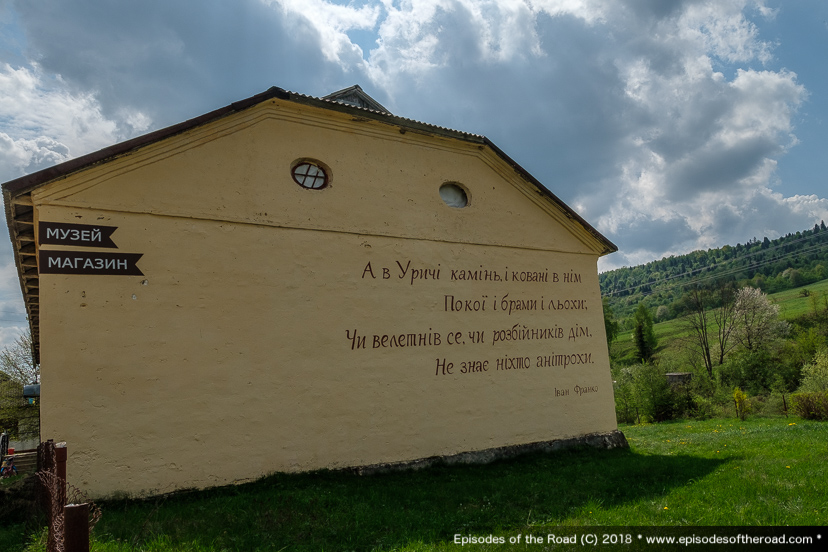

Тут, кстати, лечил больные глаза Иван Франко.

Выбираемся из Тустани.

Под самой крепостью - отличное небольшое поле. Тут народ всяко бугуртится, реконструирует, танцует, в общем - наслаждается жизнью. Каждый год - Фестиваль "Ту Стань!"

Тематичная детская лазалка. Надежная такая, основательная.

Не менее основательная крепостушка. Отлично выдерживает габаритных туристов и толпу детей :)

ААА!! А если вам повезет, там буду овцы! Ох, Герда натискалась от души. Кто ж знал, что нестриженая овца - это так мягко и цапательно! Правда, бедная животинка была слегка не в себе от такого внимания и все старалась свалить тихонечко.

Страшко - тот самый ученый, благодаря которому у нас есть Тустань. Монументальный человечище, спасибо огромное ему и его соратникам.

Движемся дальше - в музей.

Музей в Тустани

Совсем рядом с церковью, а церковь как раз здорово колоколила.

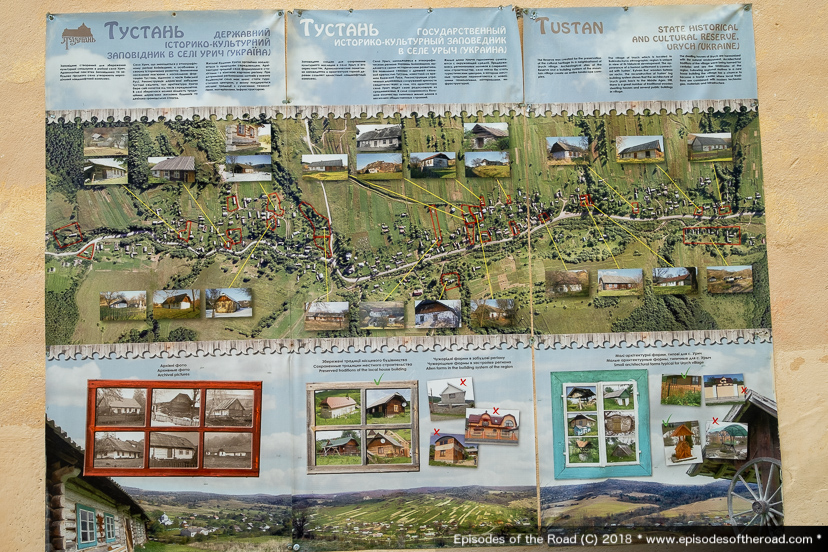

Прикольно - как выглядели (ну и вроде как должны выглядеть) настоящие аутентичные дома в этом регионе. И даже где они находятся.

Музей в Тустани.

Разместился в бывшем доме священника.

Музей работает без выходных. Билет один и для крепости, и для музея, и для еще одного интересного местечка - Лемкивськой хаты. Вот туда мы не добрались, честно :( В планах на этот день были еще Скалы Довбуша, а там лазать-лазать, а по темноте сами понимаете

Музей совершенно крошечный, буквально одна комната. Но тут и копаного хватает, и реконструкции - и вообще тут можно залипнуть достаточно надолго.

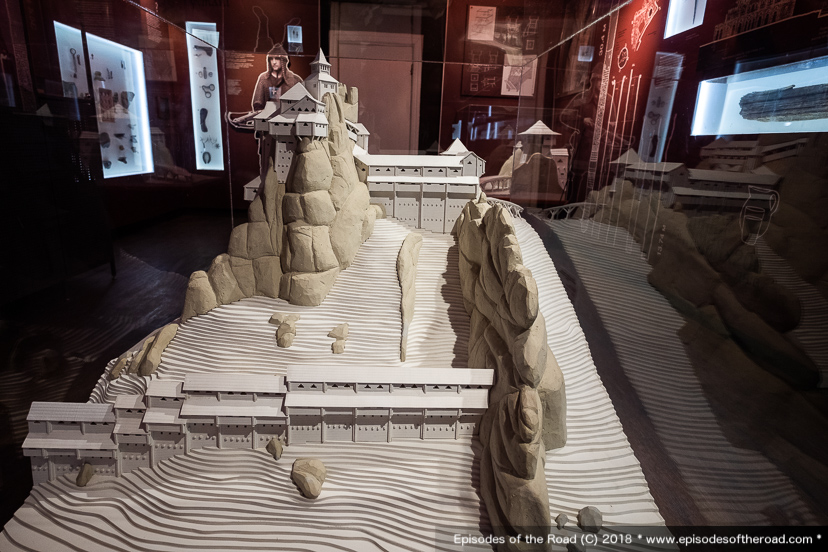

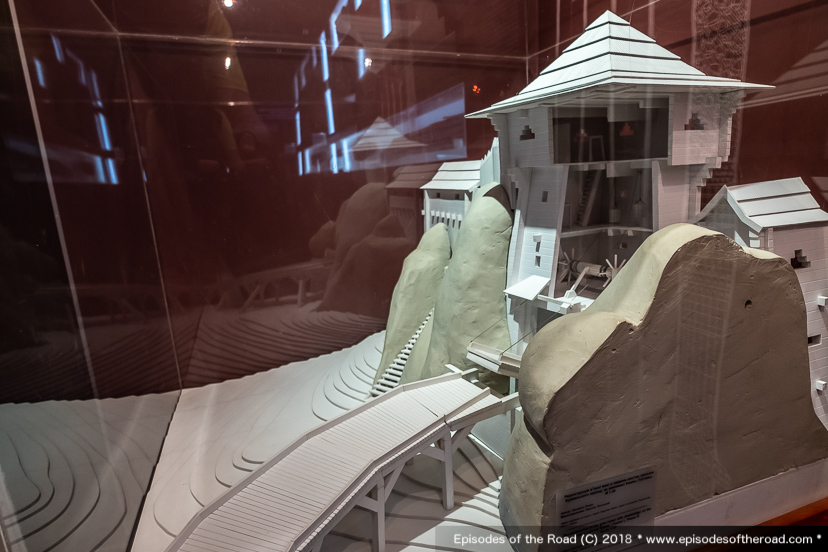

Макет Тустани.

Густонаселенная, однако, была местность.

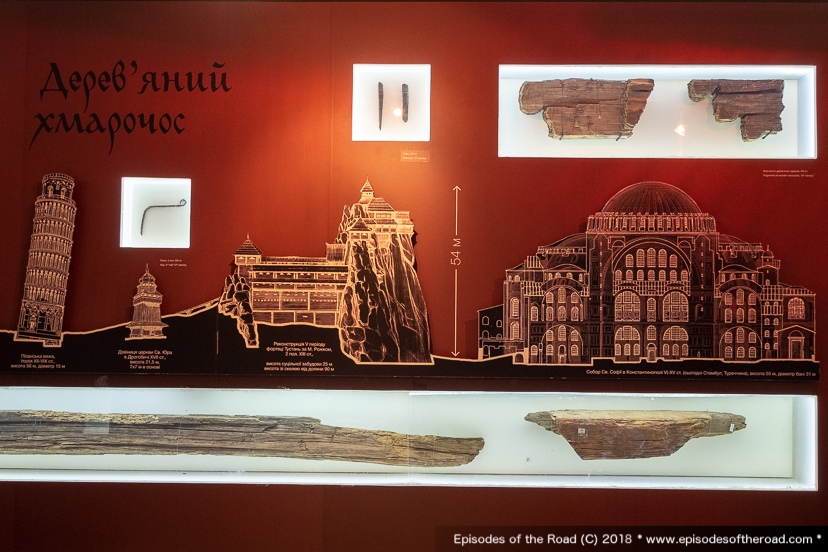

Ха! Тустань крута :) Правда, сравнивать ее с Айя-Софией, пожалуй, несколько...нелогично.

Вот, собственно, и весь музей.

О, а это единственная полностью сохранная вещь из колодца - деревянная кружка. Керамика все же хрупкая штука, потерял один элемент - и все. Дерево же хорошо сохранилось, кажется, кружка разломалась на 2 или 3 элемента. Совершенно вот живучая и живая. Только под мелкую руку, даже Гердынал небольшая лапа не влезет, наверное.

Макет подъемного моста Брамы.

Та самая боевая булава.

В таком крошечном музее есть еще одна полезная штука - большой экран, на котором подробно разбираются этапы строительства крепости. Здорово.

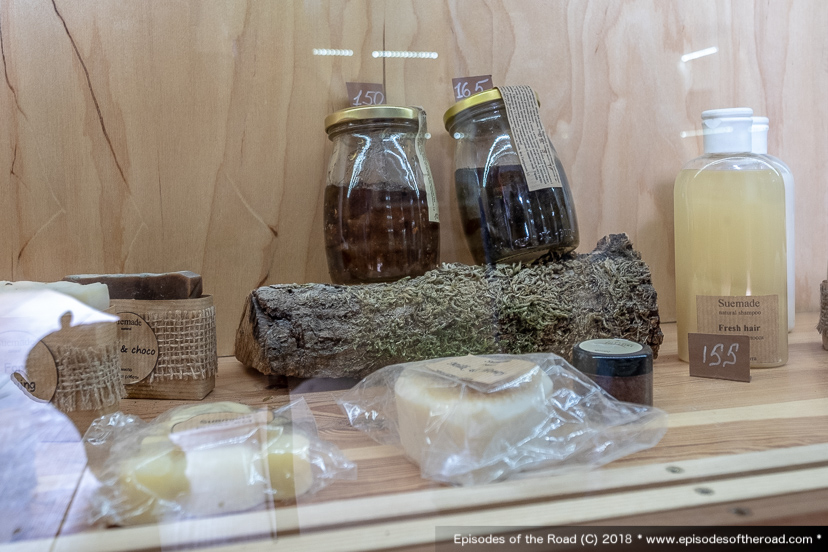

Ну и музейный магазинчик с футболками, фенечками, чашками и тыды.

Отлично прогулялись, насладились, восхитились, впечатлились. Теперь вот хочется еще разок - но на больщущую экскурсию с залазами на все скалы в округе!

Майские праздники 2018 - Прикарпатье и Закарпатье

Планов железобетонных не было - впрочем, как всегда :) Было направление и достаточно много хотелок.

В хотелках вольготно так раскинулась немаленькая территория: самая северная точка - Луцк, самая южная - Долина нарциссов.

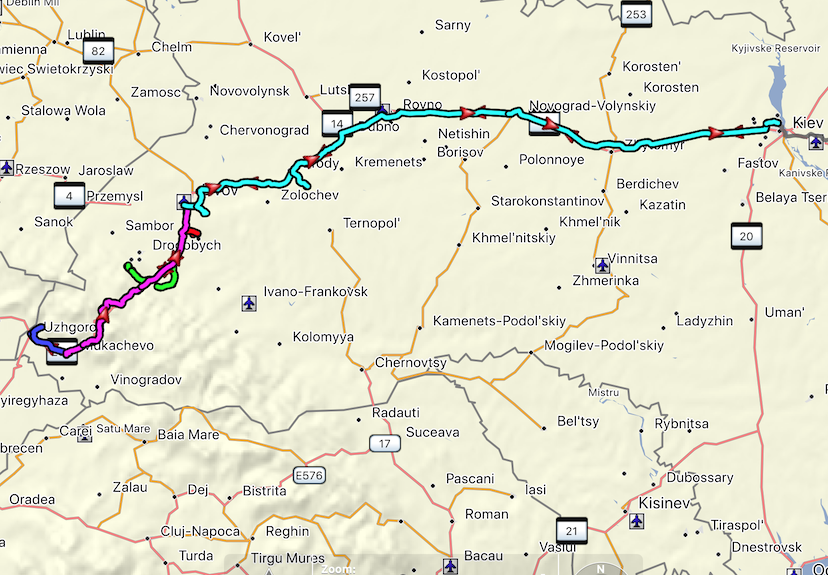

Что получилось в итоге:

28 апреля:

- Киев - Стильское городище - Пещера Рожаницы - Тустань - Схидница

29 апреля:

- Тустань - Скалы Довбуша - Ужгород

30 апреля:

- Ужгород - Невицкий замок - Мукачево

1 мая:

- Мукачево (замок Паланок) - замок Сент-Миклош - Замок графов Шёнбурнов (сейчас территория санатория "Карпаты")

2 мая:

- Старосельский замок - Чертов Камень (Подкамень, возле Бродов) - Киев

Можно было бы и экономичнее по перегонам - но мы довольны и радостны. Мы от души налазились по скалам, по замкам, насладились экскурсиями, надышались карпатским воздухом и это просто счастье.

| 28.04.18 | 7,24 | 37 | 745 |

| 29.04.18 | 8,71 | 48 | 350 |

| 30.04.18 | 11,73 | 43 | 80 |

| 1.05.18 | 9,40 | 36 | 251 |

| 2.05.18 | 5,68 | 13 | 664 |

| Итого (км.) | 42,76 | 177 | 2090 |

Майские 2018. Стільське городище и пещера Рожаницы

Стильськое городище. Уникальное место.

Археологи выкопали здесь большое поселение 9-11 века - и вполне возможно, что на месте современных небольших сел Стильсько, Ильив, Дуброва была столица государства белых хорватов. Вот где-то здесь, возле трассы.

Самое простое и заметное лежит на поверхности - много рукотворных ниш в породе, прямо над селом Дуброва.

В конце 80-х годов украинский археолог Орест Корчинский начал исследовать эту местность и обнаружил большой "жилой" комплекс. Площадь поселения - 250 га, длина стен - около 10 км (для сравнения: в 11 веке протяженность городских стен Вильнюса составляла 3 км, и это было весьма круто).

Были обнаружены земляные валы высотой до 10 м, построенные по принципу Киевских Змиевых валов. Вообще много любопытного накопали: и дорогу с каменной брусчаткой (Белая дорога), и жилые помещения, и мастерские, и предметы быта, и оружие. Густая сеть поселений, захоронений, капищ и других всяких культовых сооружений. Для сообщения с внешним миром проложили водный путь до Днестра - с мегакрутыми на тот момент инженерными решениями.

Утверждают, что где-то здесь должен быть еще и подземный город - но его пока не раскопали. По оценкам ученых здесь жило около 40 000 человек. По тем временам - огромная толпа и ооочень густонаселенное место.

В 992 году на эту территорию пришли христиане во главе с Владимиром Великим - и язычничество закончилось, началось христианство, в нишах обустроили монашеские кельи. Вроде бы как бы есть архивы Ватикана (1328-1331 гг), в которых городок Стольско называется резиденцией Галичской митрополии.

Ясное дело, что сейчас все немного совсем по-другому, но любопытно же!

Как добраться до Стильского городища

КАРТА

На подъезде видим информационный плакат: святилище, городище и музей. На следующем поворте сворачиваем налево, и вот буквально через полкилометра в породе слева начинают появляться ниши. Насколько они глубокие - с трассы не видно, добраться туда ногами - сложно. Поэтому едем туда, куда можно добраться (и я лечу туда, где принимают (с))

Остановка общественного транспорта. Легендарная, между прочим :))

Вот, вот прямо на ней стоит Серега, молодой и тощий как Кощей. В этот раз на крышу лезть отказался.

Склон возле остановки - словно гнездилище огромных стрижей. Несколько ниш в породе расположены рядом друг с другом.

Только две из них открыты, на остальных - двери и замки, современные и разношерстные. Как с горечью утверждают научные сотрудники - местные жители самозахватили, навесили двери, замки и используют древние норы как погреба.

Сунули нос в открытые - совсем небольшая клетушка площадью максимум 1,5х2 метра, в высоту где-то метр с небольшим. Возможно, закрытые помещения куда больше.

Забираться туда действительно неудобно :)

За остановкой есть еще какие-то остатки, но они больше похожи на современные.

Рядом с ... вот как это назвать? Давайте называть нишами. Рядом с нишами, немного выше по склону вот такая каменная конструкция, похожая на столешницу, пожалуй. Здесь раскопали толстый слой угля и золы, остатки жертвоприношений, осколки культовой посуды - скорее всего, это было капище.

Скала называется Дірявець.

Камень очень мягкий, следы остаются практически от любого прикосновения. К сожалению, тут уже отметилась куча Свет, Наташ и прочих туристов.

Интересно, как при такой хрупкости камня и при такой активности туристов что-то вообще сохранилось :(.

Под скалой, без солнышка - холодно и неуютно.

Дорога внизу. Село как на ладони, тихо, мирно, спокойно. И хвойный запах. Очень какая-то здоровая местность.

Вот это, собственно, и все, что находится возле трассы, на поверхности. Суббота, вечер, музей вряд ли работает - так что мы пролетаем.

Встретили дружелюбную коняшку. Лезла обнюхиваться и дала погладить звездочку на лбу.

А еще к нам пришла лягушка-царевна :) Совершенно бесстрашная, любознательная и к тому же опытная модель.

О, как она нам позировала :)

Едем искать городище и еще одну интересную пещеру.

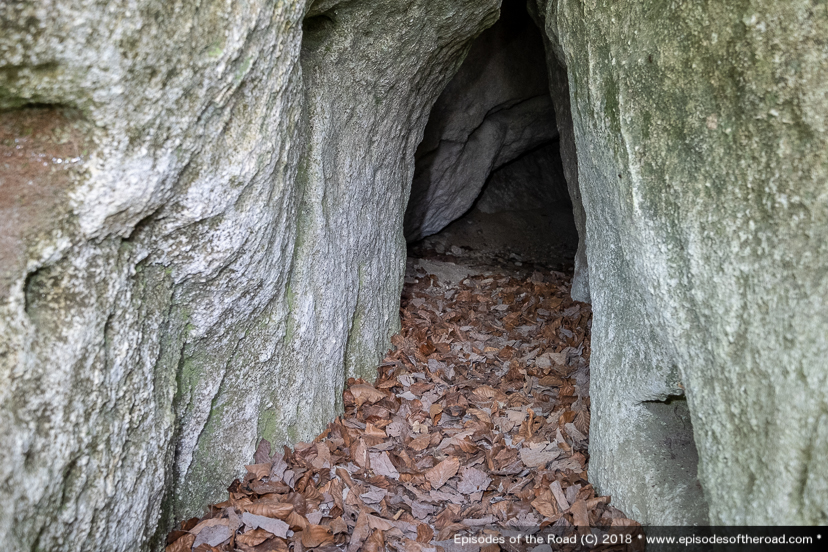

Пещера Рожаницы

Интересно же, когда природа создает что-то похожее на человека или животное - но из камня или дерева. В Греции, в Метеорах Герду просто глючило - лица, звериные мордахи и разнообразные фигуры вылезали на каждой скале. Тут дело другое, тут даже Серега согласился - вход в пещеру очень напоминает женские гениталии.

Как добраться до пещеры Рожаницы

Мы штурмовали гусиные броды и песчаные карьеры, но добрались :) Перед перелазом можно оставить машину, местные жители не протестуют. Калитка не открывается, поэтому мы лезли как пионэры в яблоневый сад :)

Луг с коровами и конями. Тут флегматично сидит и думает о чем-то древняя бабулька. Пещера где-то там, на горе.

Это пещера Рожаницы - вроде как в округе таких несколько, но эта относительно легкодоступна. Спасибо бабульке, подсказала нам дорогу "Ідіть стежкою, не проминете. Але ж там така прикра гора..." Классное такое определение :)

Таки да, карабкались недолго, но по крутому склону и здорово запыхались, пока выползли к большой скале светлого камня. Он достаточно мягкий, но сохранился отлично.

Прямо на...фасаде - вход в пещеру. Он расположен не так чтобы очень высоко, есть удобные зацепы и выступы - так что забраться внутрь можно без особого труда. А вот протиснуться внутрь с рюкзаком было немного сложнее.

Куча зацепов и ступенек, действительно несложно вскарабкаться.

Хе-хе :)

Ни следа летучих мышей или какой-то другой живности. Ровные стены, ниши и прямоугольный след от соприкосновения камня с металлом. Все это рукотворное. После язычников сюда пришли христиане и тут вроде как была келья отшельника.

Уютная такая комнатка. К сожалению, ни даже приблизительной даты создания пещеры, ни каких-то историй здесь нет. Девственная чистота, увы.

Зато есть следы пребывания туристов :((

Чуть дальше вправо есть еще один массив скалы - такой же ноздреватый и хрупкий. Здесь тоже есть пещера и тоже эдакого генитального типа

Совершенно явные ступени.

Поднимаемся по ним ко входу в пещеру.

Тоже пещера, да. Из нее веет суровый очень холодный сквозняк, словно из самого царства Аида. Забраться внутрь в принципе несложно, но проберемся мы недалеко: даже если здесь была внушительная пещера, проседание скалы ее уничтожило.

Удивительное место, на самом-то деле.

Мягкий хрупкий камень - но простоял здесь тысячелетия и пережил и океан, и тектонические изменения, и человеков вокруг.

Пещера не на виду и добраться до нее стоит некоторых трудов.

На скале остались следы всего, что с ней происходило - от моря до людей.

Какое-то очень человеческое и действительно очень женское.

Спускаемся вниз.

Немного выводов

- Интересно

- Времени на все про все уходит немного

- Однозначно здорово было бы полазать по окрестностям, найти городище и попасть в музей.

- Дороги - смерть смертная, хотя бывает и хуже

- Народ дружелюбный.

- Туристам руки поотбивать за наскальную живопись :((

День 2. Вильнюс

800 км в день - 17 часов дороги - 4 границы - голова, полная впечатлений. Отлично выспались - а кто бы после такого маршброска плохо спал? А когда проснулись .... :))

А из нашего окна башня Гедиминаса видна! Вот это она, справа на 10 часов. И классные крыши!

В Старом Городе много, действительно много дымоходов. И разная заплатчатая черепица. Мечта Карлсона, а не крыши, право. Не только Карлсона, впрочем.

Позволили себе немного полениться с утра. Грех не полениться в таком уюте, да.

Но пора выдвигаться, и есть уже хочется-хочется. Начало первого дня в Вильнюсе. Нас ждут великие дела :)

Наши планы на сегодня:

- купить туристические карты

- Кафедральная площадь

- Кафедральный собор

- Колокольня Кафедрального собора

- Музей великих князей литовских

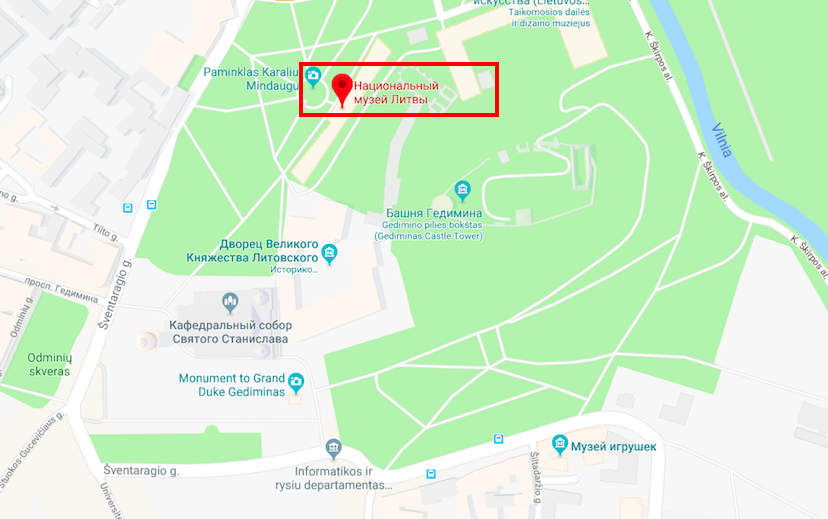

- Исторический музей Литвы (в Новом Арсенале)

- Археологический музей Литвы (в Старом Арсенале)

- Башня Гедиминаса

- в промежутках - кофе и поесть.

После и в промежутках между музеями и достопримечательностями - гулять, смотреть, наслаждаться, дышать. Вильнюс покоряет, захватывает, обнимает, нежит - даже под дождем.

Выползаем из дому - доброе утро :)

Мы живем на улице Скапо. Для этой улицы у Фрая есть отдельная чудесная сказка - "Полный перечень примет и чудес улицы Скапо". Улица совершенно маленькая, узенькая, толстостенная, тихая - и не скажешь, что он выходит на многолюдную Пилес.

За этими воротами - Университет. Мы туда тоже доберемся, обязательно. Вильнюсский Университет - это чего-то особенного.

Утренняя улица Пилес. Это, пожалуй, самая-самая туристическая улица Вильнюса.

Слегка забегая вперед - вот слева Форто Дварац, достаточно вкусный сетевой ресторанчик.

На витрины можно любоваться бесконечно.

Доброе утро, руконогие :)

Каждый проулок, переулок, подворотня в Вильнюсе - это сказочная история. Вот прямо за этим храмом множество секретов.

Хотя эта выставка достижений народного промысла здорово напоминает Андреевский в выходной день.

Вильнюс - велосипый город. Народа на великах много.

Выходим на Ратушную площадь. На нее стекается несколько улочек, каждая из них - аххх. Кофейни, сувенирные магазины, стоянки, туристы. Но все очень размеренно и спокойно.

Это просто название магазинчика. Прямо вот трафаретом на стене.

Дом, где жил Адам Мицкевич, поэт сразу трех народов - беларусского, польского и литовского. Это первый Мицкевич, которого мы встретили, но не последний.

Ратушная площадь разная-разная.

Это тоже Ратушная площадь :)

Собор святого Казимира.

На Ратушной площади прямо вот в ратуше находится информационный центр. Наша первый утренний квест - купить карту туриста, - done.

Все заняло ну минут 15 от силы:

- Сказать, какая карта нам нужна

- Заполнить документы

- Заплатить

- Нагрести полезной туристической раздатки

Оснащенные картой туриста, движемся завтракать на улицу Пилес. Тут просто жизненно важно смотреть по сторонам - масса мелочей, которые цепляются за душу и греют ее.

Янтарь повезде. Вот просто повезде! Прозрачный, непрозрачный, желтый, как медовые соты, темный, как гречишный мед, зеленоватый, как русалочьи глаза.

Оптика, как можно понять.

Вильнюсские дворики. Потайные, уютные, домашние.

Множество сувенирок, чего и следовало ожидать.

Литовская национальная кухня

Прошлым вечером мы попробовали суп в хлебном горшочке. Сейчас пришло время цепеллинов.

Цепеллины - фаршированная всем чем угодно картошка. Мясом, грибами, творогом, капустой, другими овощами. Блюдо мегасытное и... оригинальное.

В меню было совершенно честно указано: наши порции большие. Килограмм цепеллинов! Поэтому, хрупкие барышни, рекомендуем заказывать половинную порцию. И то правда: двумями цепеллинами два человека наелись по самое "нимаху уже никуда идти, а только катиться и то принудительно".

Ну правильно: холодный климат - плотная тяжелая и сытная пища. Но для туристов, которые бегают и ходят, увы, не лучший выбор.

Но на кофе нас еще хватило. В Coffeine. Эта кофейня постоянно мелькает у Макса Фрая в Сказках Старого Вильнюса - и кофе там описывается настолько вкусно, что надо-надо было попробовать. Прелесть еще и в том, что только здесь мы нашли бескофеиновый кофе.

Coffeine есть практически на каждом перекрестке, выбор напитков большущий - от стандартного американо и эспрессо до кофе со спрайтом. Охххх :) Прикольно :) Славка попробовала беличий латте, сладкий, с ореховым вкусом :)

Мы будем гулять с Аритой - это наша киевская подруга, которая проросла сквозь Вильнюс, как Вильнюс пророс сквозь деревья на холмах. Такая вот многослойная и удивительная любовь :)

После Coffeine движемся в сторону Кафедральной площади. Движемся - очень смело сказано, от кофейни пройти полтора дома и перейти через пешеходный переход.

Это самый-самый центральный центр Вильнюса, самая старая площадь. Здесь находились самые важные в городе здания, а сейчас тут Кафедральный собор с Колокольней.

Памятник Гедиминасу, основателю Вильнюса, и легендарному железному волку, воющему, как сто волков разом.

Кафедральная площадь - на самом деле небольшая и какая-то очень прохожая. Но рядышком есть уютный сквер, а для любителей и маньяков музеев и всяких достопримечательностей - вообще раздолье.

Дворец великих князей литовских. На него мы точили зубы практически в первую очередь - и не то что не прогадали, попали как кур в ощип, влюбились и некоторые даже готовы были поселиться там. Ну хотя бы на время :( Не хватает разве что круглосуточного режима работы - для полного нашего счастья :)

...Мы любим музеи.

...Нет, даже не так. Мы хотим впечатляться, удивляться, познавать, узнавать и запоминать. И делиться. И мы очень радуемся дружелюбным музеям, музеям, которые для людей, а не для галочки.

Вот дворец великих князей литовских - именно что музей для людей. Музей здорового человека.

После него мы вышли оглушенные, просто оглушенные и покоренные. Теперь из материальных желаний - большая книга по экспозиции музея. Очень, знаете ли, хочется :(( В местной музейной лавочке мы такого счастья не нашли, но по рекомендации Ариты нацелились на Историю Вильнюса Томаса Венчлова. Опять-таки, не прогадали. Прекрасная книга, наши всяческие рекомендации и да, оторваться от нее невозможно. На русском языке ее нет вообще, но и на английском читается запойно.

Начали мы достаточно поздно, так что времечка осталось всего ничего :(( А в планах еще:

- Новый Арсенал и Национальный музей истории Литвы

- Башня Гедиминаса

- погулять-погулять-погулять и кофе-кофе-кофе. Ну и вечером еще погулять. Здесь просто невозможно сидеть на попе ровно и не идти!

Благо, до Нового Арсенала от Дворца великих князей литовских всего ничего - пройти между Кафедральным собором и Дворцом великих князей литовских

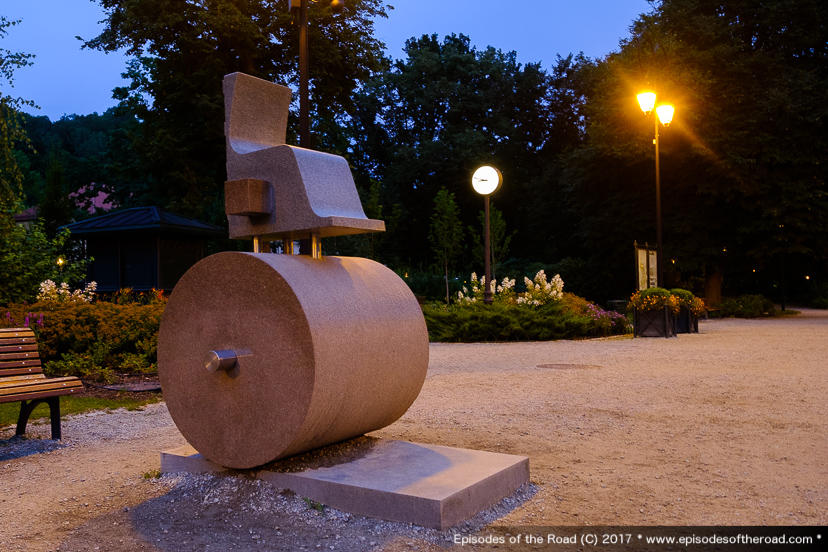

...сквозь небольшой сквер мимо неопознанной скульптуры...

И идем в Новый Арсенал, в Национальный музей истории Литвы.

Музей в Новом Арсенале удивил. После разнообразного и дружелюбного Дворца великих князей литовских музей истории Литвы выглядит устаревшим и замшелым...для этого есть, конечно, основания, но все равно - впечатления нерадостные.

Забавно - на фотографиях музеи похожи, но, разница между ними огромна.

Удивленные и выбитые из колеи, выбрались из Национального музея, выдохнули, переглянулись, пошли пить кофе и думать. Попутно перекусили в небольшом сетевом ресторанчике Форто Дварац. А Серега попутно зашел в ратушу и сдал наши аудиогиды - чтобы утром не галопировать аки квагги.

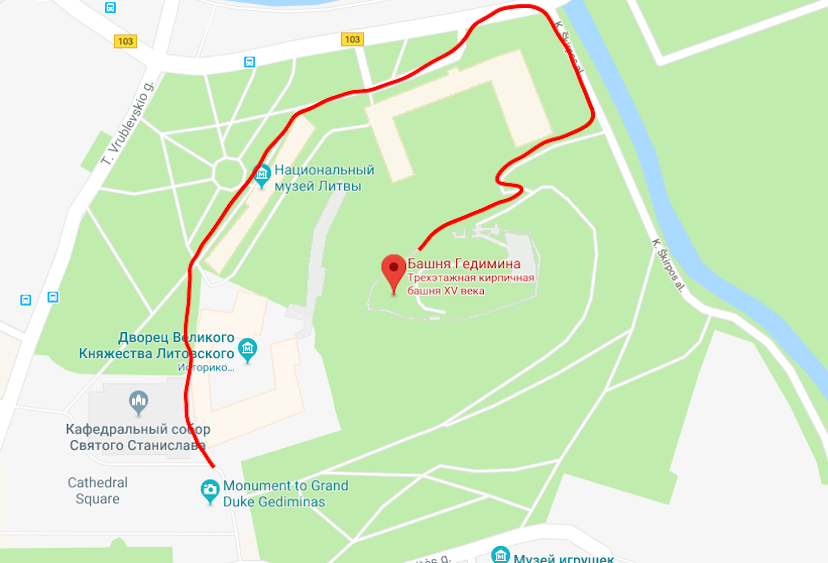

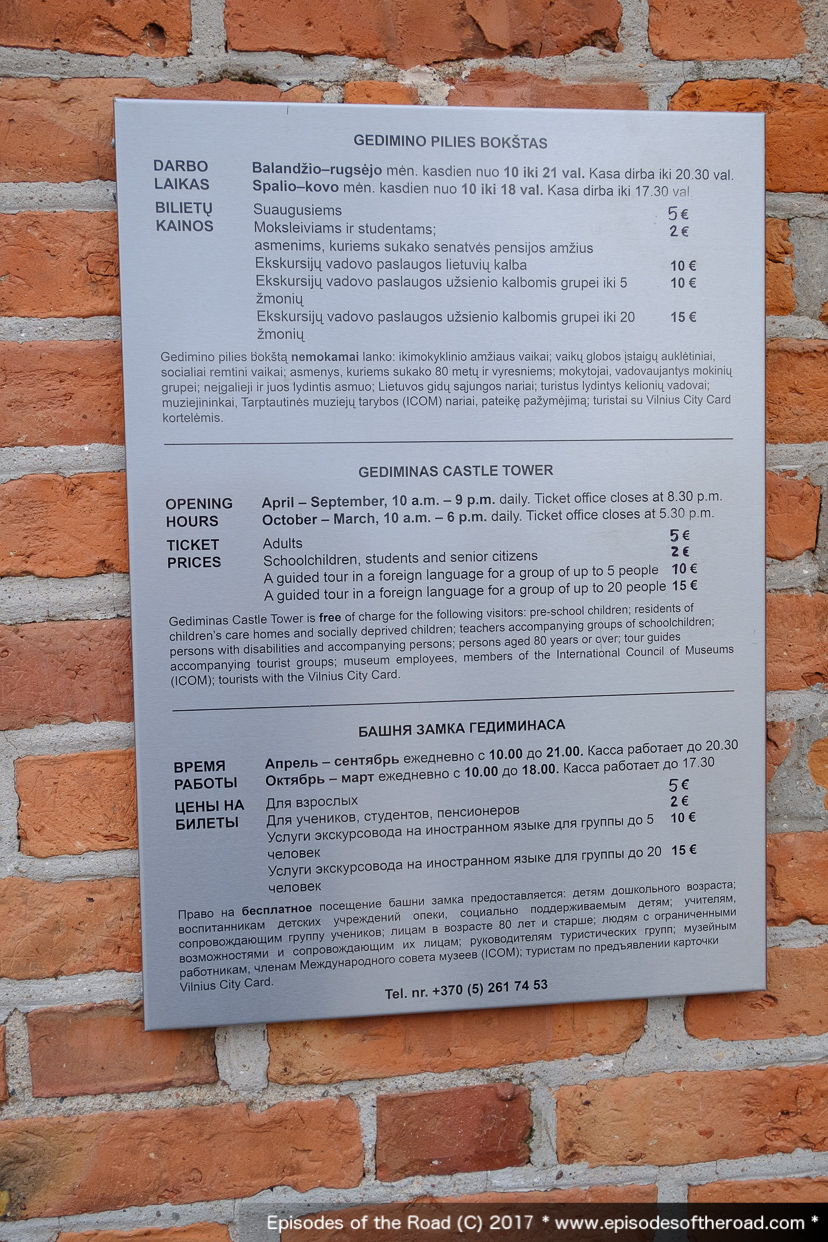

Здорово, что музей в Башне Гедиминаса работает до 9 вечера :)) Как раз очень успели туда.

Башня Гедиминаса

Над всем Старым Вильнюсом. Здесь классная обзорная площадка - в какую сторону ни посмотри, просто ах и здорово. На самом верху, там, где флаг Литвы, есть еще одна обзорка, там еще круче, так что как ни крути, нужно карабкаться.

Вход в башню Гедиминаса покрывается туристической картой, что радует. Там и небольшой музей, и макеты, и картины, и фото, и консервные банки (куда ж без них :). И на каждом этаже есть удобные, комфортные гнезда для отдыха и наслаждения видами Вильнюса. Опять-таки, рекомендуем.

А вот вид сверху на плавный Нерис.

После Башни спускаемся вниз. Классно было обойти холм с другой стороны (получается, после спуска нужно повернуть направо и обойти холм по часовой стрелке). Легко вышли в небольшой уютный сквер. А там памятник единственной литовской породе собак - литовской гончей, Skalikas. Просто так, без задней мысли, просто памятник собакам. Ясное дело, носы у псин отполированы до зеркального блеска :))

А потом пришла Арита и повела нас погружать в Вильнюс. Начали с Бернардинского сада.

По нему нужно было бы гулять и гулять, облазать все уголки. Душевный, очень тихий, ароматный.

Осень на подходе, осенние цветы уже одуряюще пахнут. Хочется сесть и сидеть и дышать и молчать.

Бернардинский сад потому, собственно, Бернардинский, что когда-то принадлежал этому ордену (по крайней мере, так говорят историки). Парк был обычным парком, потом заброшенным пустырем, потом его привели в порядок, реконструировали и сделали из него без преувеличения нежнейшую тающую во рту шоколадную конфету. Надо будет прогуляться тут днем и все осмотреть - в путеводителях обещают альпинарий, бельведер, уголки для пикника, пруд и множество фонтанов. В честь монахов-ботаников тут реконструировали монастырский сад.

...Есть такая чудесная книжка "Жизнь средневековых монахов". Ох, как там аппетитно описываются трапезы :) Перцы и всякие там шафраны стоили дурных денег, да и как-то совестно, наверное, было - поэтому монахи активно осваивали пряные травы - и вот тут, в саду, сделали уголок монастырского сада. С душистыми травами. Прелесть :)) Кстати, рядом с входом растет самый старый дуб в Вильнюсе - ему около 400 лет.

Три Креста - вид из Бернардинского сада

Тепло, хорошо, пусто. Красота.

В это время особо уже ничего не насмотришь :((

А вот мы вышли из сада и по тайным тропам и крутым лестницам движемся в Ужупис. Хорошо идти вместе с человеком-маньяком Вильнюса в самом прекрасном смысле этого слова :) Столько тайного и волшебного показала нам Арита :)

По дороге такие граффити и такие надписи, что Макс Фрай он просто тут весь вообще. Тут куча, ну просто куча волшебных маркеров. Например, на доску объявлений кто-то правильный приклеил бумажку "Все идет хорошо". Вот так. Уверенно.

Вынырнули из тайных путей и сразу наткнулись на вот. Прекрасная штука, однако, гуглокарты - именно это место на них мы видели :))

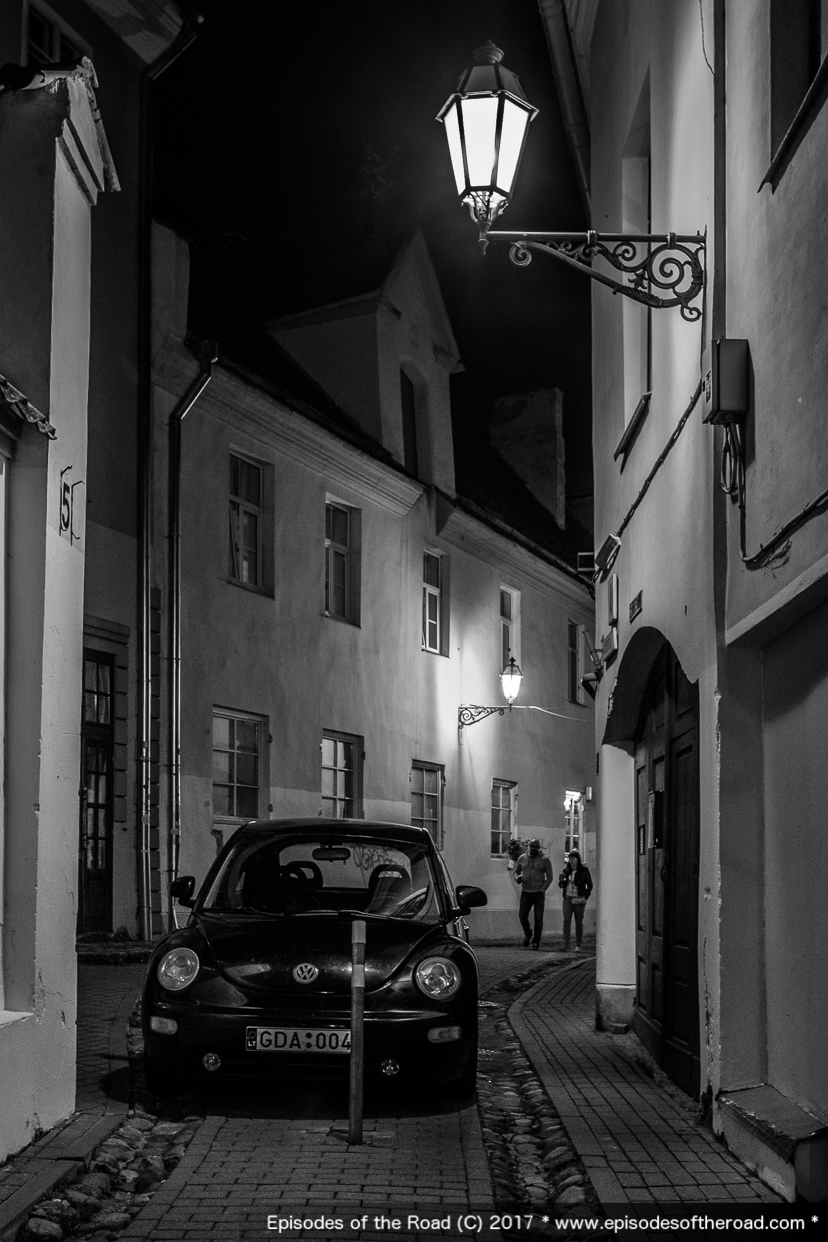

И пошли гулять по Ужупису. Как раз то время суток, когда все кошки начинают менять цвета, а яркие желтые дома мерцают и светятся вместе с фонарями. Ужупис неяркий, неброский, светится тихо и негромко.

Уже поздновато :( поэтому мы просто прошлись и не совали нос в каждую подворотню, хотя надо.

Это тот самый Ангел Ужуписа. С трогательно торчащими коленками. Он трубит на главной площади Ужуписа, а в домах вокруг куча сидебельно-питибельных заведений для своих. И Ангел тоже свой.

Главная площадь Республики Ужупис :)

Вот он, сияющий и ламповый :) Маленький, как Подол :)

Они специально вотэтовсе :)

Правильные и добрые коты Васи Ложкина

Мрняф :)

В общем и целом, по Ужупису можно бродить долго и вдумчиво. Он сам совершенно небольшой, буквально несколько улочек. Масса кофеен и кондитерских - и свойских, куда можно зайти и залипнуть просто потому что душевно и уходить не хочется, - и удивительно волшебных, с безумными сказочными рисунками (прямо аж руки и глаза зудели остаться тут и каждый сантиметр потрогать-обсмотреть, но увы), и элегантных ресторанчиков с выверенным до идеала интерьером, ну вот просто ничего лишнего. Уникальные гнездилища, каждое по-своему, каждое для кого-то.

Улочки тихие и узкие. А еще если очень внимательно смотреть, можно найти нарисованные сердца. Это вильнюсские художники в прямом смысле слова привносили любовь в пространство. Герда вот утащила к себе и теперь у нее на телефоне одно из Сердец Ужуписа. И это счастье :)

А вот эта кофейня возле самого моста, того самого, под которым качель, русалка и картины.

До русалки, моста и качели мы еще доберемся :) Пока что топаем медленно и спокойно в сторону нашей улицы Скапо. Через обалденную улицу Литерату.

Улица Литерату посвящена литераторам :) Она совсем коротенькая, буквально несколько домов, но по ней можно идти оооочень долго и с большущим удовольствием.

На стенах домов - разнообразные...сложно даже сказать, что это. Инсталляции? Это что-то очень публичное, а тут такие какие-то личные личности и внутренние признания, что даже и рассматривать как-то...неловко? Но и оторваться невозможно. Здесь посвящения поэтам, писателям, переводчикам, и все это настолько через себя пропущено каждым автором, что, сдается нам, не зная автора и не зная глубоко того, кому посвящено - ничего ты не поймешь. В общем, Литерату - это такой омут, куда нужно с головой и безоглядно. И да, сдается, это прекрасная такая общественно-человеческая книжная полка. Вот когда приходишь в гости и первым делом после обнять хозяев суешь нос в книжные шкафы. Вот тут такой книжный шкаф с загадками, с самым дорогим и цепляющим.

Ну и сейчас тут кроме посвящений есть удивительные вывески, дома, фонари. Совершенно безумные :)

Улица огромная, несмотря на то, что в ней всего 9 номеров (это если верить Википедии. А если верить себе - куда больше).

Добрались до нашей прекрасной волшебной улицы Скапо, где есть множество волшебных примет, забрались в наше гнездо под самой крышей и упали спать и снить.

Завтра будет еще и еще и еще.

Музей истории Киева

Приятный музей в самом центре Киева. От начала - с самой раннятины, - до начала 20 века (первая мировая война). На этом месте достаточно долго было проблемное строительство - но в 2012 году помещение было передано музею.

Как добраться:

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7

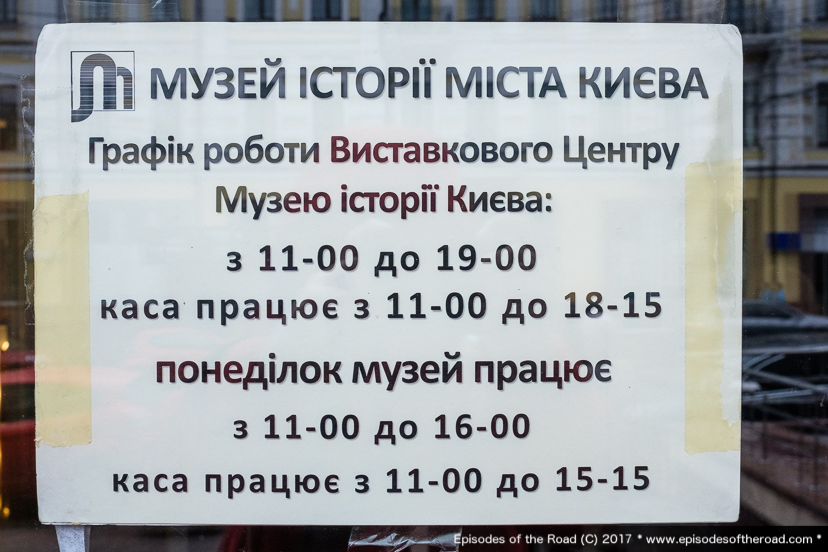

Часы работы: с 11 до 19 (касса до 18:15), в понедельник - с 11 до 16 (касса до 15:15)

Стоимость билетов на постоянную экспозицию (на декабрь 2017): взрослый - 40 грн, льготный (дети, студенты, пенсионеры) - 25 грн. Семейный билет (2 взрослых + 2 детей) - 70 грн.

Каждый первый понедельник месяца - бесплатное посещение для всех-всех.

Фотосъемка на мобильные устройства - бесплатная, на остальную технику (без штатива и студийного света) - 10 гривен. Билетики - в коллекцию!

На сайте предлагаются экскурсии и куча всяких активностей - от младшешкольников до взрослых. Активности проводятся во всех филиалах музея, соответственно - интересного должна быть куча. Например, в музее Булгакова проводятся ночные экскурсии - вот куда тоже нужно сходить.

Мы как-то еще ни разу не были в музее истории Киева - и решили заполнить этот досадный пробел.

Постоянная экспозиция посвящена истории Киева и занимает второй этаж. На первом, третьем и четвертом - выставки и лектории. Если что - на первом этаже кофейня и немного панини.

На первом этаже - простой человеческий гардероб с классическими номерками, скучающий охранник, рояль и архангел Михаил. Милая барышня рассказывает нам, как пользоваться лифтом :))

И да, здесь есть лифт. На первом этаже не самый удобный подъезд в лифту и особенно вызов лифта - охранник и билетер могут помочь в этом.

Но коляска (как нам кажется) должна проехать. Можем ошибаться, мы не знаем габаритов :(

Погружаемся в музей

Экспозиция начинается сразу возле лифтов - классика Черняховской и Зарубинецкой культур.

Пряслица, бусины, гребни, костяные и кремниевые наконечники и инструменты.

Фибулы

Вспомнили классику - "Акинаком рубану, рубану по античной роже..." :)

О! В каждом зале - информационный экран. На этом - рассказка о музее, о его филиалах, ЗD тур по музею Булгакова, например. Все достаточно просто (с одной стороны), с другой - не так чтобы очень юзерфрендли интерфейс (но да, мы жеж привередливы).

Из ЗD музея Михаил Афанасьевича мы, кстати, так и не смогли выйти :)

Первый зал. ДоКиевскорусский период и Киевская русь до XIII века.

Зал Киевской Руси...мнэээ...небольшой, экспозиция не так чтобы обширная, но сгруппирована логично. В каждой витрине - свое направление.

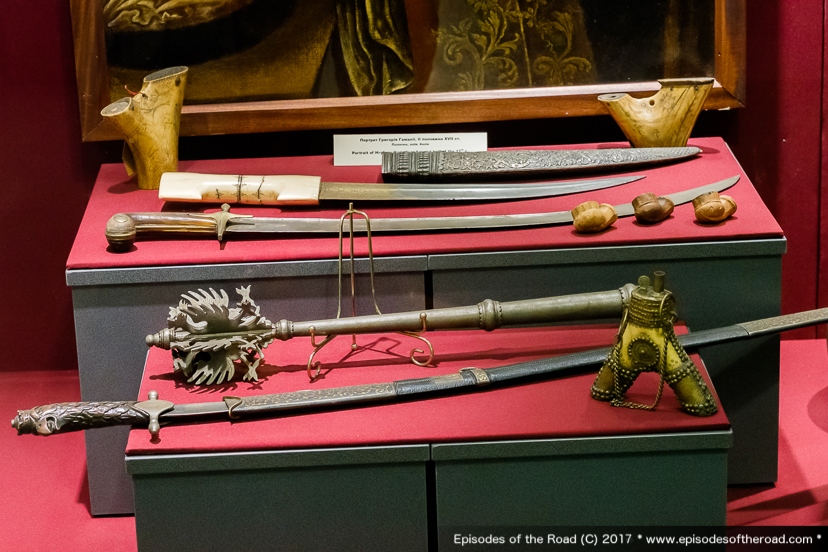

Очень скромная экспозиция оружия и доспехов.

Стеклянные браслеты. Серега смотрит на них, как на родных. Сам жеж такие копал в своей археологической юности.

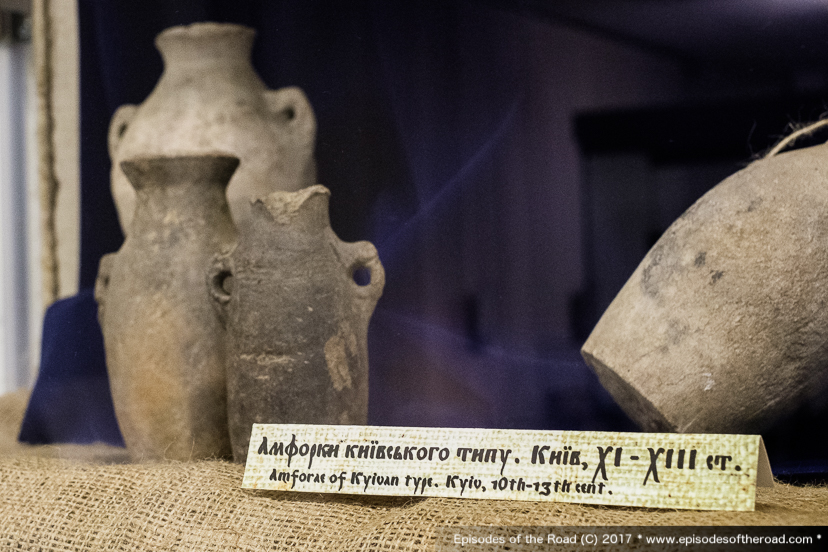

Отдельный стенд - история взаимоотношений греков и славян. Обязательные греческие амфоры.

Инструменты и детали построек. Опять-таки с радостью можно отправляться в Парк Киевская Русь, а там есть чудесный музей строительных инструментов и очень интересно рассказывают о том, как наши товарищи предки строили дома. Одних только методов укладывания бревен было несколько штук. То, что здесь уложилось в одну небольшую витрину, можно освещать долго и интересно.

Роговые шахматные фигурки. Найдены в Верхнем городе - то есть, скорее всего, принадлежали богатому человеку.

(С радостью прикупили бы домой сувениров, но увы - в музейном магазинчике нет таких мелких приятностей).

Достаточно богатая экспозиция по быту и ремеслам. В этом зале проводятся лекции, есть большой экран, посадочных мест достаточно.

Гончарные клейма.

Амфоры киевского типа. (убрать ручки - и будет почти глечик :)

Формы для литья

...и результаты. Амулеты и украшения. Классических колтов и украшений, кстати, тут почему-то нет.

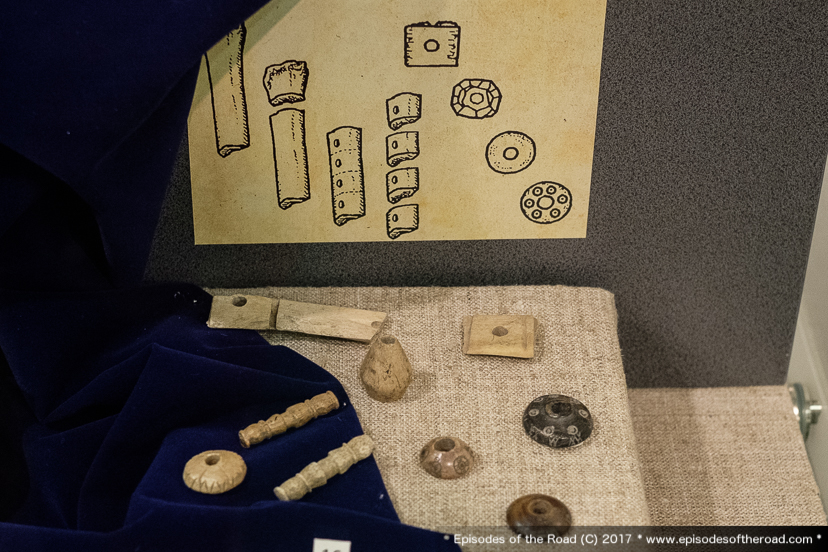

Пряслица с надписями и узорами. По Серегиным словам, пряслица вообще не самая частая находка, а с надписями - и подавно.

Отдельная витрина - символы веры и всяческое церковное оснащение

Всякое разное из рога. Даже полозья для коньков!

Роговые инструменты

Роговые инструменты

Монеты.

О! Можно дотронуться до истории. Фрагменты амфор 11-13 века. (мы ничтоже сумняшеся привезли кучку такой красоты из Ольвии. То, что можно было собрать воедино, там собрали, а совсем уж остатки лежат в кучах вдоль дорожек). И да, пусть это на самом деле не такие уж и ценные находки, но интересно же подержать в руках что-то, что на столетия старше тебя!

Еще монеты. Какая-то очень радужная сохранность, возможно, новодел. Даже если и так - здорово.

Инструменты: ножи, ножницы

Тигли для обработки стекла

Деревянные детские игрушки

И еще прикоснуться к истории :)

Макет города - верхний, нижний, подворья, церкви, укрепления

ООооох, какая нежная прелесть! Тонкая, с такой душой сделанная.

Эта экспозиция покрывает историю Киева до 13 века включительно.

После этого на 200-300 лет - тайна, покрытая мраком. Ну, не таким уж непроглядным мраком, но все же. Ни одного экспоната практически до самого периода козацтва. Как-то даже и представить себе сложно переходный период: вот она, раннятина, князья, богатыри всякие, Владимиры Красны Солнышки, девушки с колтами - и вот тут ТЫДЫЩЬ! Совершенно внезапно в Киеве появляются полковники, козаки и характерные такие волоокие красавицы, а там и до Прони Прокоповны рукой подать. Как-то оно неожиданно.

Вспоминали с Серегой курс истории в школе - и там ведь тоже был провал. Ну не помнится вообще ничего. И не только нам не помнится. Даже в музее истории Киева нет ничего по этому периоду.

Информационные стенды говорят о том, как и когда Киев получил Магдебургское право (кстати, не весь Киев, поначалу только Подол, как торговая часть). Сколько изменений было юридических, каково было управление городом, список войтов и истории про должностных лиц. Вот это, пожалуй, все, что нам рассказывают о литовско-польском подчинении Киева.

Как город развивался, как рос, политические моменты - пусто :(

Небольшой проходной зал - даже не зал, пожалуй, - показывает уже козацтво. Не подробно, но немножко есть.

После этого мы выпадаем сразу в конец 18 века и дальше.

Киев 19-начало 20 века

Вот что очень понравилось - так это опять-таки логичное расположение экспонатов. И кучи мелких историй, с которыми здорово вырисовывается картина города и жизни в нем.

В каждой витрине - какая-то часть жизни.

Театральный Киев. Актрисы, певицы, богатая театральная жизнь.

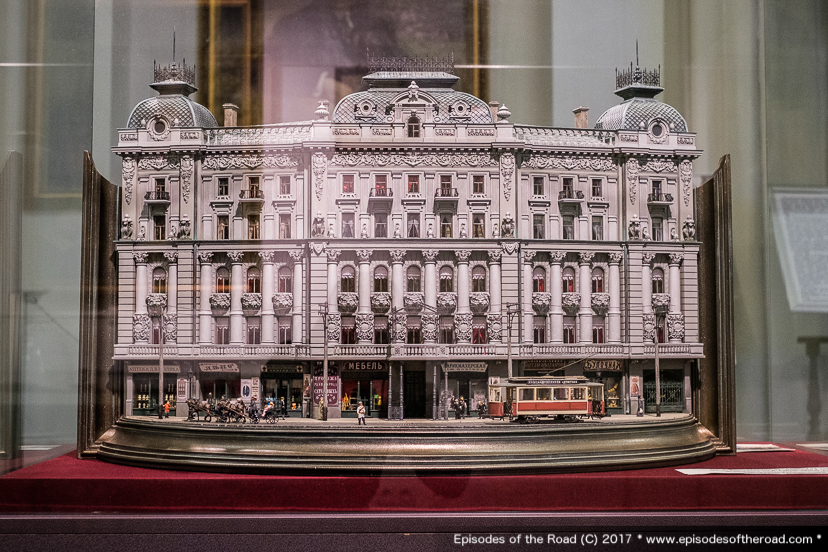

Великолепный макет доходного дома. Вот тут можно надолго залипнуть :)

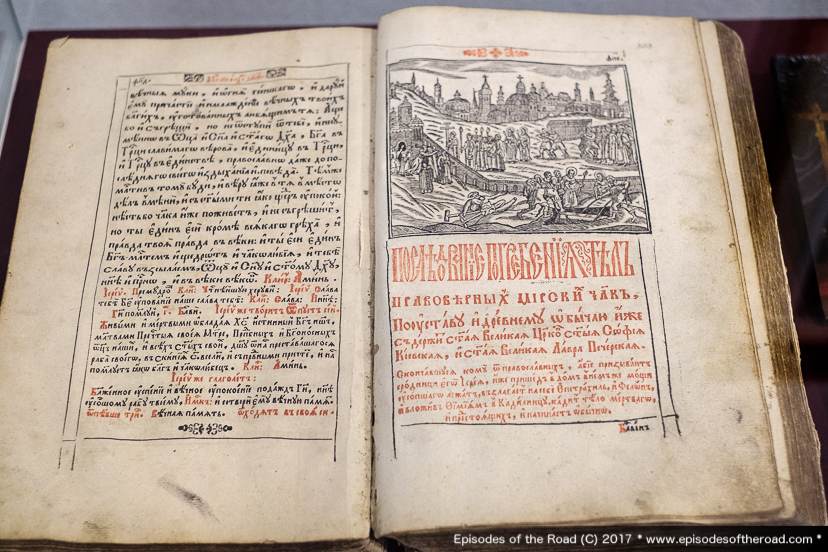

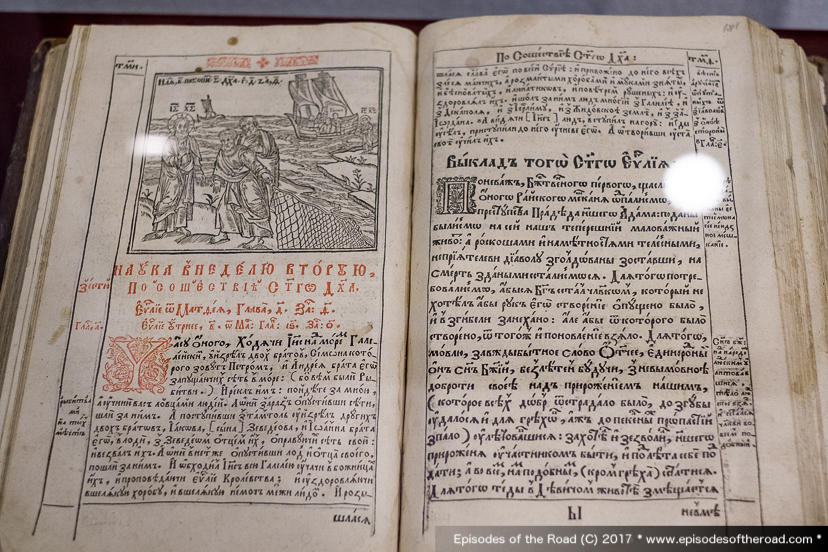

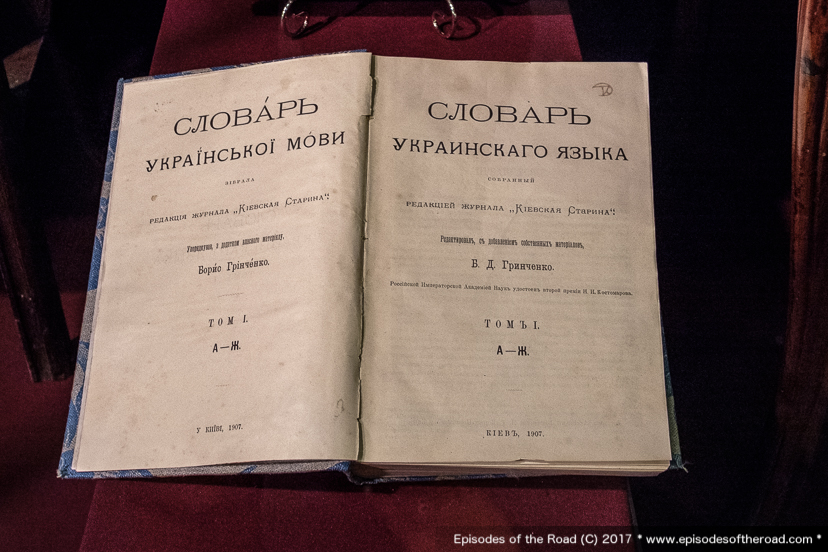

Книги :)

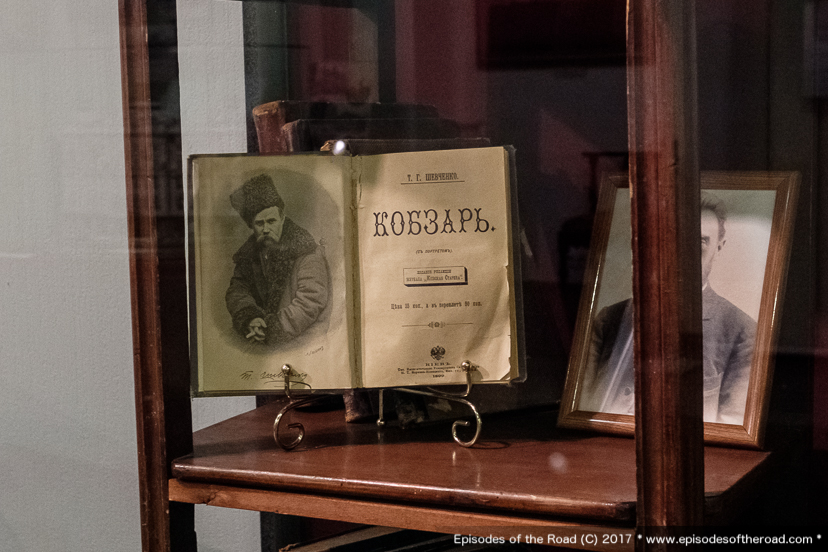

Кобзар. 35 копеек, а в переплете - 50 копеек. Так и написано.

Киев высшеобразовательный :) Готовальнища целая и огромная!

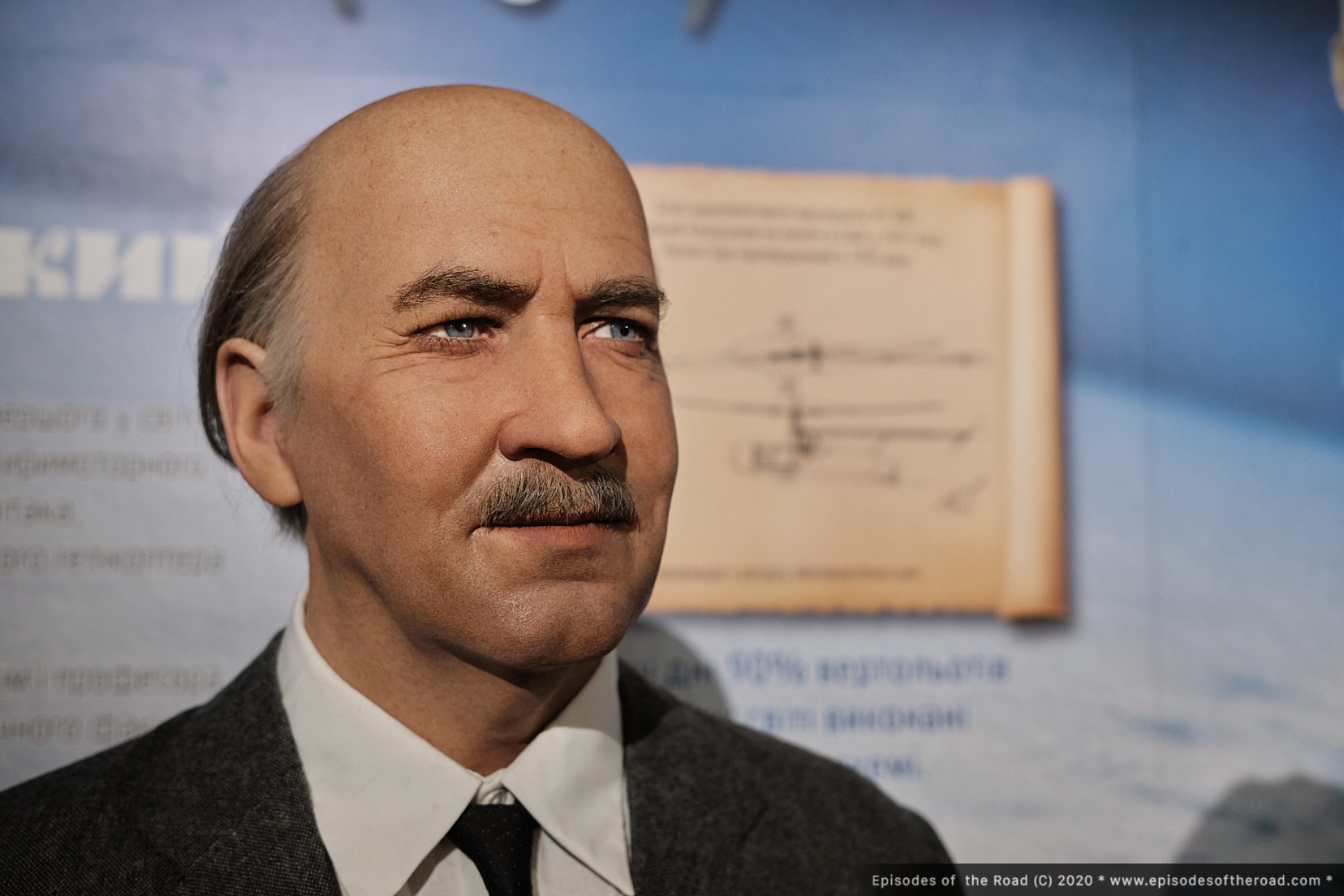

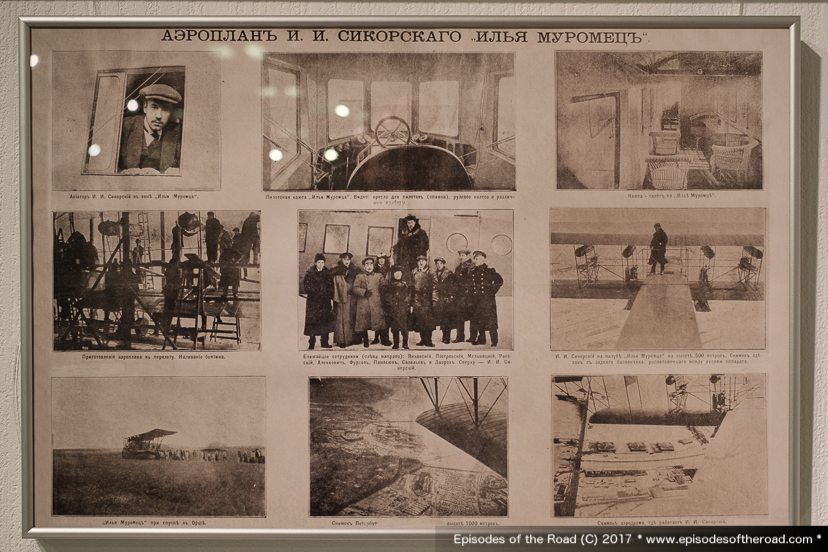

Воздухоплавательный Киев. Сикорский, аэропланы, первые самолеты...

Сладкоежечный Киев. Форма для леденцов, коробочки для сластей. Наверное, в ней можно было хранить и пресловутое сухое киевское варенье. Любопытно было бы попробовать...

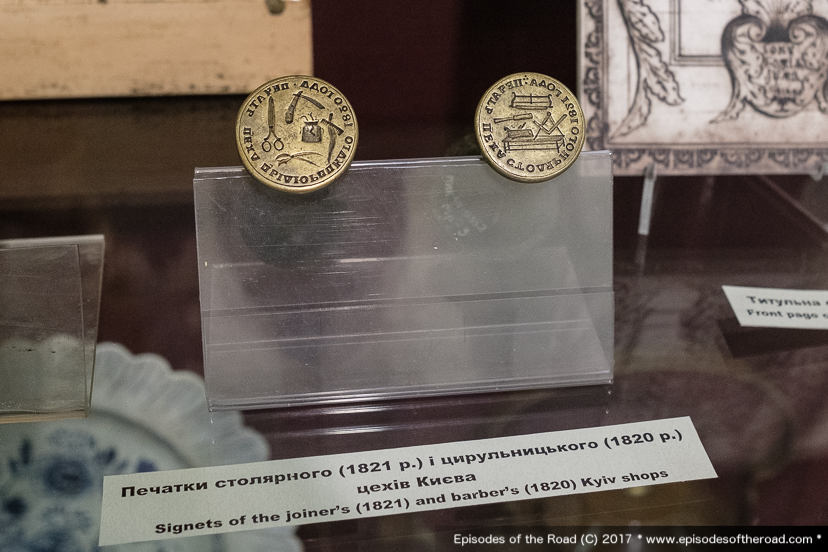

Ремесленный Киев. Цеховые знаки. 200 лет назад...Всего 200 лет, целых 200 лет...

Фотографический Киев.

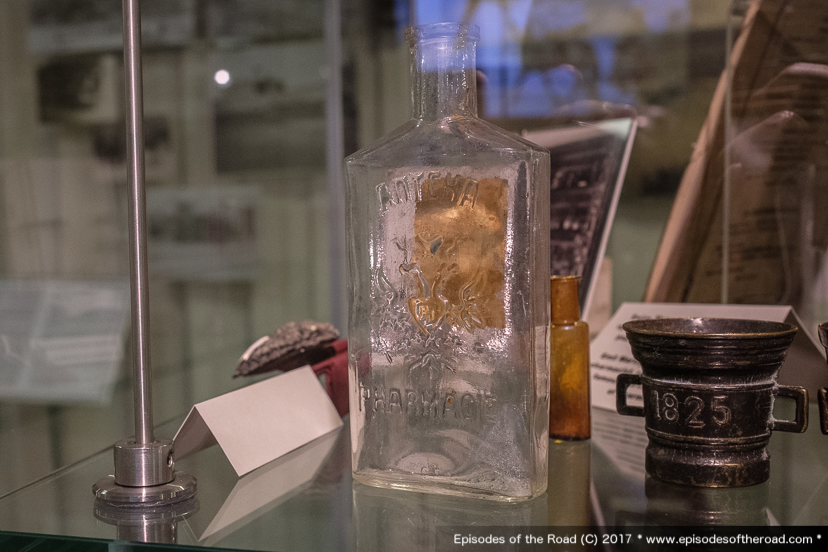

Медицинский Киев. Баночки и скляночки, совсем немного препаратов, записки молодого врача, многоразовые шприцы...

Детский Киев :)

Отдельный целый уголок отведен детям :) Первый детский сад (а не только бонны и гувернантки), детские игрушки, буквари - на украинском, кстати.

Ничоси "посудка"! Фарфоровая, между прочим.

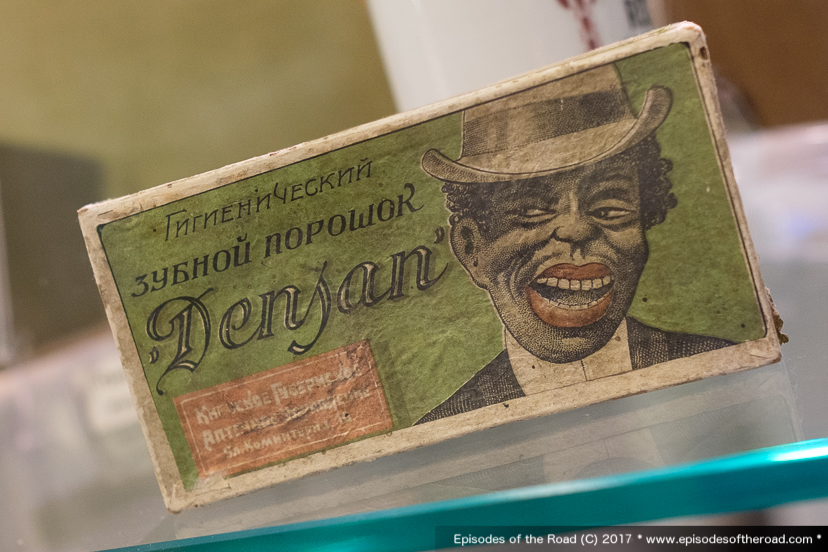

Гигиенический Киев :)

Вот откуда черпали вдохновение творцы рекламы Лакалут :)))

Фото. Это уже 20 век.

Ох, совершенно узнаваемая улица Коминтерна. Вот совсем не изменился перекресток!

Стимпанковый Киев :))

Десятинная церковь. Огромная и красивая. В 1928 году ее уничтожила советская власть, сейчас здесь раскопаны остатки фундамента. Пространство между фундаментом Десятинной и Историческим музеем было свободным и просторным, покуда какая-то из церквей не втулила туда сначала вагончик, потом нехило отстроилась с самозахватом территории.

Любимая Андреевская. Не изменилась ничуть, и так же прекрасна.

Военный Киев.